Definição

O povo brasileiro; a questão do negro; a questão do índio; o desafio da diversidade e das relações étnico-raciais.

PROPÓSITO

Compreender a formação social do povo brasileiro diante dos desafios da diversidade cultural resultante da convivência entre brancos, negros, índios e miscigenados.

OBJETIVOS

Módulo 1

Reconhecer as influências sociais de brancos, negros e índios na formação da sociedade brasileira

Módulo 2

Identificar a participação do índio na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira

Módulo 3

Identificar a participação do negro na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira

Módulo 4

Distinguir criticamente as relações étnico-raciais no Brasil

Introdução

Este tema propõe apresentar um panorama da formação social brasileira a partir dos estudos históricos e conceituais sobre a participação de brancos, negros e índios, assim como a diversidade de culturas e de povos presentes na sociedade brasileira.

Dessa forma, assuntos como a miscigenação entre índios, negros, portugueses e a produção da identidade cultural resultante da mestiçagem, dão conta de compor a nação brasileira. Além da contextualização histórico-social, o conteúdo propõe, ainda, uma reflexão atual sobre nossa sociedade.

MÓDULO 1

Reconhecer as influências sociais de brancos, negros e índios na formação da sociedade brasileira

O povo brasileiro

Quantas vezes ouvimos alguém dizer:

“O brasileiro é muito simpático, sempre alegre, disposto a ajudar”; “Cordial, festeiro como ninguém, adora praia, futebol e samba”; “No Brasil, preconceito não há, todas as raças convivem muito bem, é uma comunhão de cores e classes sociais”. Ou ainda: “Terra escolhida por Deus, aqui não há desastres naturais e todo mundo convive bem e feliz”.

Mas será esta a realidade brasileira?

Talvez geograficamente estejamos livres de alguns acidentes naturais comuns em outros países, porém estamos longe das características sociais citadas acima que, de certa forma, compõem o imaginário da identidade do povo brasileiro.

Apesar de todo ano muita gente esperar ansiosamente pelo carnaval, comemorar o Ano Novo na praia e pular a fogueira no São João, esses eventos são momentos de exceção em nosso dia a dia. Nos outros dias, nem sempre esta aparente convivência harmônica ocorre entre nossas várias etnias.

É triste, porém mais comum do que se imagina, o exercício sistemático, puro e simples do preconceito, especialmente com os negros, mulatos e os mais pobres que ocupam as periferias das nossas cidades.

Saiba mais

Em 2009, o site da revista Forbes publicou o ranking das cidades mais felizes do mundo, de acordo com estudos elaborados pelo GFK Custom Research North America. Adivinhe quem ocupou o primeiro lugar? O Rio de Janeiro. Esse mesmo resultado se repetiu em 2013.

O problema quando os estrangeiros passam a nos qualificar dessa forma e a incluir a festa, a alegria como DNA da nossa identidade, é que escondemos o que toda organização social possui e que é salutar até mesmo para a nossa existência: a noção de conflito.

É muito comum acompanharmos nas postagens em redes sociais que o Brasil é um modelo de democracia racial, em que negros, brancos, índios e miscigenados convivem pacificamente em nossa sociedade, sobretudo, nas festas populares. No entanto, basta observarmos as lutas pela terra ou os dados sobre o acesso a bens materiais e culturais por negros e brancos para constatar que tal ideia é um mito.

A ideologia da democracia racial, que é uma ideia recente em nossa história, mas que ganhou força em nosso meio, esconde conflitos desde a época anterior à abolição dos escravos. Como dizia o sociólogo Florestan Fernandes:

O brasileiro tem o preconceito de não ter preconceito.”

(FERNANDES, 1972 apud ORTIZ, 2005, p. 35)

A afirmação de Florestan ganha ainda mais importância com a recusa da existência do racismo por parte de um grupo de pessoas, aí incluindo negros, índios e brancos. São eles que, distantes da maioria dos que vivem em comunidades e periferias, não se reconhecem e tampouco se identificam com as lutas históricas e a riqueza cultural desses povos. Além da falta de conhecimento histórico, a percepção de mundo não os permite enxergar a desproporcionalidade que há na diferença entre essas etnias, principalmente no que diz respeito às oportunidades profissionais.

Vamos estudar neste módulo sobre este país tão rico, tão cheio de peculiaridades com pessoas tão diferentes. O que faz o Brasil, Brasil? Já se perguntava o Antropólogo Roberto DaMatta, ao tentar entender esta confluência de culturas e gentes que povoam nosso território.

As primeiras interpretações vão começar lá no Século XIX, em um contexto de declínio da velha sociedade monárquica e aristocrática e da ascensão de uma nova sociedade capitalista, aumento da população urbana, das classes médias, dos militares e dos burocratas, além dos cafeicultores que ascendiam no oeste paulista. O século XIX vai ser o início de tudo, pois o positivismo se transformava em uma ideologia a ser seguida e a noção de nação começava a ser importante. Era preciso definir que nação brasileira era essa que estava se formando.

As matrizes culturais do Brasil

O povo branco

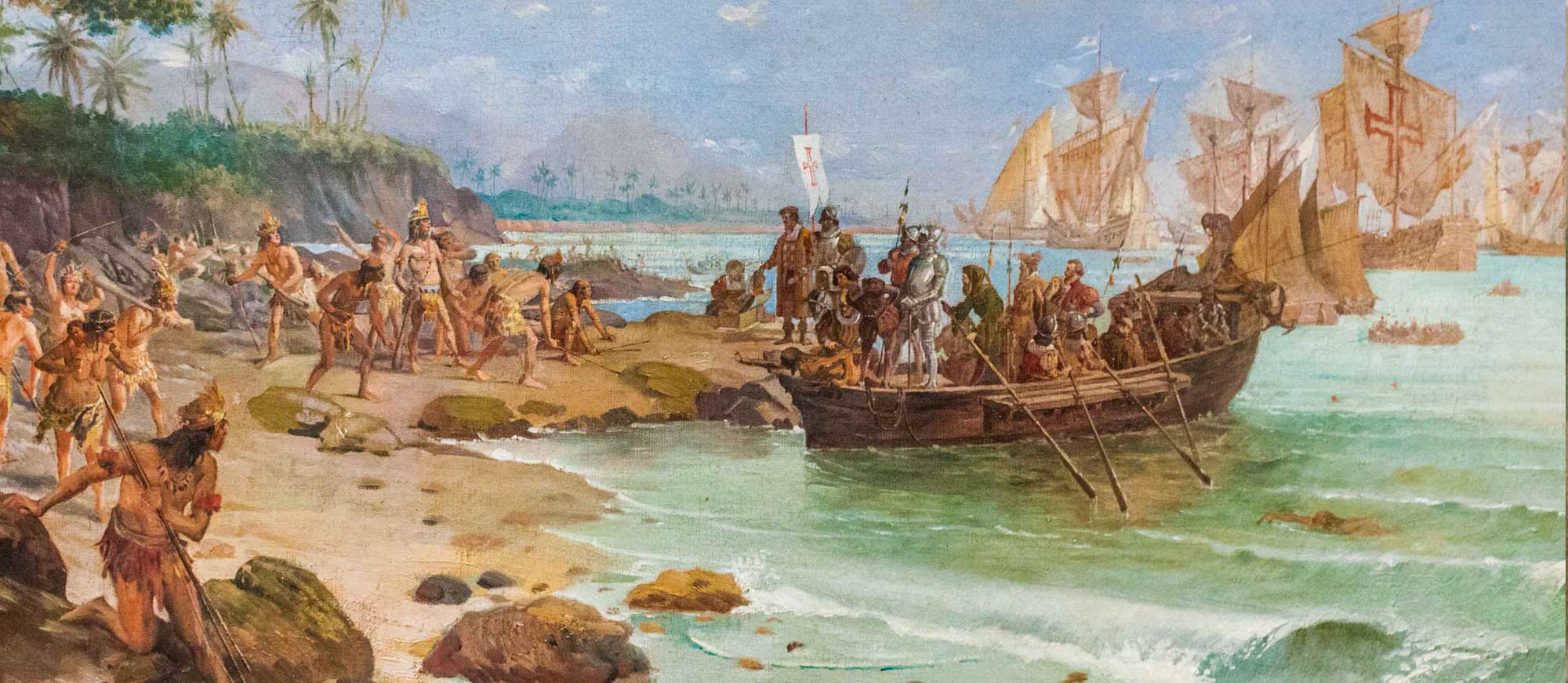

Os portugueses orientaram parte da nossa sociedade e cultura no início de um tempo em que a denominação ‘brasileiro’ ainda nem podia ser considerada referência de quem aqui vivia.

Por desvio de rota, erro ou acerto, e toda a polêmica que envolve a descoberta do Brasil, — se por Pedro Alvares Cabral ou pelo seu conterrâneo, o navegador Duarte Pacheco Pereira ou se pelo fato de o Brasil não precisar ser descoberto, já que os índios pertencentes a várias etnias já habitavam o nosso território, — o fato é que os portugueses ajudaram a formar a sociedade brasileira e nos deixaram o maior legado: a língua portuguesa.

Inicialmente, o contato dos portugueses com o Brasil limitava-se a expedições para coletas de pau-brasil, expedição sobre o nosso território, além do transporte de alguns nativos para a corte portuguesa. Até 1530, foram muitas as tentativas de invasão em nosso território e por isso, o Rei D. João III designava militares para que vigiassem toda a costa.

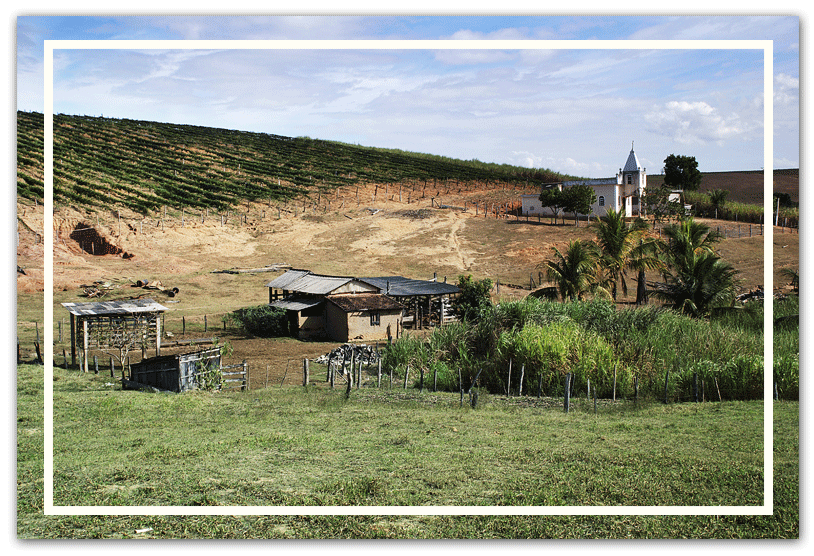

A colonização propriamente dita começa a partir de 1534, quando o território brasileiro é dividido em capitanias hereditárias doadas a donatários que poderiam explorar e proteger o espaço, além de iniciar o plantio da cana-de-açúcar.

Com a descoberta por parte dos Bandeirantes, no século XVII, de ouro e diamantes, o Brasil é ampliado e povoado. As primeiras minas de ouro foram descobertas nas regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E haja organização para a extração das nossas riquezas. A notícia correu rápida e muitos portugueses vieram tentar a sorte aqui. Cidades começaram a surgir e, com isto, o espaço urbano é remodelado.

Todavia, foi muito tempo depois, em 1808, com a chegada da família real, que as nossas cidades ganham mais desenvolvimento, visto que a Corte Portuguesa escolhe o Rio de Janeiro para morar.

Saiba mais

Quem nascia no Brasil nessa época era português. Eles se diferenciavam dos ameríndios e dos escravos que não eram considerados cidadãos. Só depois da Independência do Brasil é que foi possível diferenciar brasileiros de portugueses.

Além da língua portuguesa ser falada em todas as regiões do país, a religião católica também foi decorrência do contato com a cultura portuguesa. Herdamos as tradições das festas religiosas de Portugal com procissões. Vale ressaltar ainda que a festa mais importante do Brasil, o carnaval, também foi introduzida pelos portugueses.

Além de miscigenar o povo brasileiro, os portugueses são responsáveis por muitas referências em nosso cotidiano. Criança que cresce sem acreditar em cuca e bicho-papão, lobisomem, não pode ser brasileira “de origem portuguesa”. O mesmo acontece em relação à culinária e a essa mania de adorarmos a feijoada, uma releitura dos cozidos portugueses ou mesmo a bacalhoada.

É verdade que os portugueses dominaram, colonizaram e escravizaram os primeiros povos brasileiros — os índios —, além de se utilizarem da mão de obra escrava dos negros traficados da África para manter a economia do Brasil funcionando, mas é fato que da mistura entre as culturas nos forneceu influências positivas sobre nossa identidade.

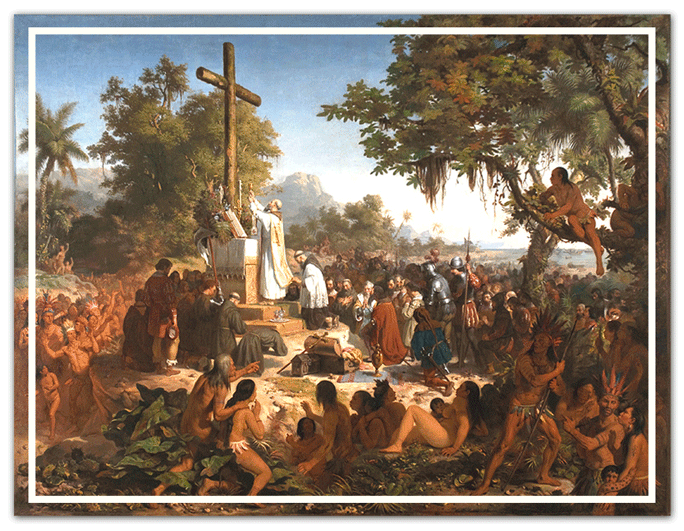

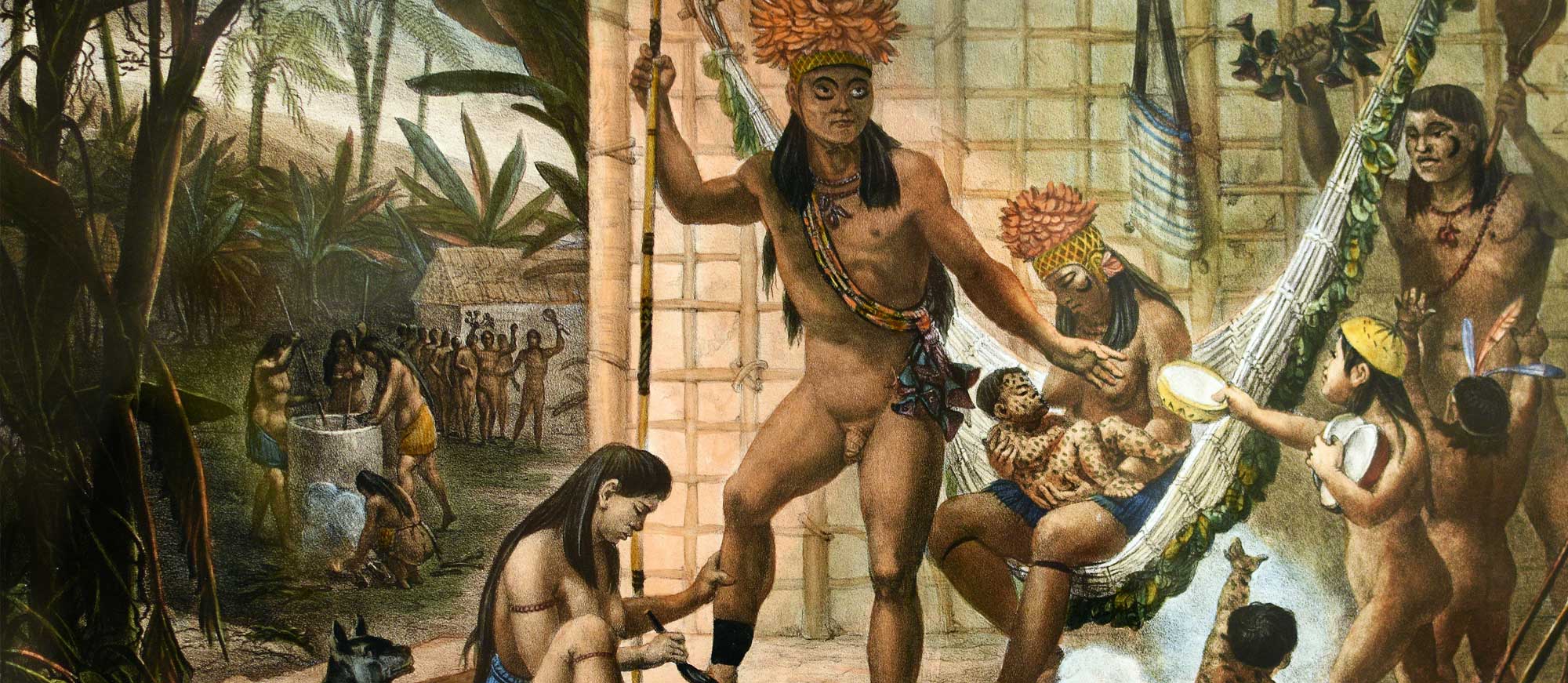

O povo índio

Os mitos pululam a narrativa histórica brasileira desde os tempos de Ilha de Vera Cruz. Até Pedro Álvares Cabral pressupunha que carregava consigo as lascas da cruz em que Cristo foi crucificado. É possível, a partir daí, imaginar que os primeiros contatos com os nativos brasileiros serviram para contribuir no entendimento do processo de construção da democracia racial.

Os índios, assim como os negros, foram subjugados desde então e passaram a ser percebidos como incapazes para o trabalho. Mais do que isto, eles ganharam a alcunha de preguiçosos pela forma como se relacionavam com a labuta. Para conhecer melhor como se deu este processo, é preciso entendê-lo antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil.

Os índios viviam em tribos, cada um com a própria cultura, crenças e costumes. Independentemente das diferenças entre eles, os nativos brasileiros mantinham uma relação muito íntima com a natureza. Tudo que lhes servia para a sobrevivência era extraído dela.

Não havia, portanto, nenhum tipo de comercialização, mais do que isto, todas as atividades desenvolvidas nas aldeias estavam diretamente relacionadas à manutenção da vida. O que explica, inclusive, a falta de compreensão sobre as relações baseadas em produção, comercialização e consumo. A mudança aconteceu com a chegada dos portugueses.

Saiba mais

Enganam-se aqueles que, ludibriados por contos populares, acreditam em uma relação amistosa entre eles, conduzida pela troca de espelhos por riquezas. Houve luta durante o processo de colonização e muitas comunidades foram extintas. Tanto pela luta armada quanto pelo contágio de doenças trazidas pelos europeus.

Os índios foram escravizados e seguiram assim até o decreto de libertação assinado por Marquês de Pombal em 1757. Durante esse período, os nativos brasileiros tiveram seus hábitos transformados e, graças a essas mudanças, trouxeram para a própria cultura novos valores e práticas. O catolicismo, por exemplo, passou a fazer parte da vida indígena.

Desde então, consequência de um doloroso processo de colonização, os povos indígenas sofrem com a falta de reconhecimento dos próprios direitos. Primitivos e exóticos, o índio ainda é visto pela sociedade de forma estereotipada, nu, corpo pintado, cocar na cabeça e “não civilizado”. Pior ainda do que esta visão retrógrada é a dificuldade em aceitá-lo como indivíduo social.

Fica evidente que o estabelecimento da dominação violenta sobre os povos indígenas se contrapôs à própria construção da identidade brasileira. Esta contraposição desqualifica o índio como parte de um modelo civilizatório em decorrência do padrão determinado pelo europeu.

O povo negro

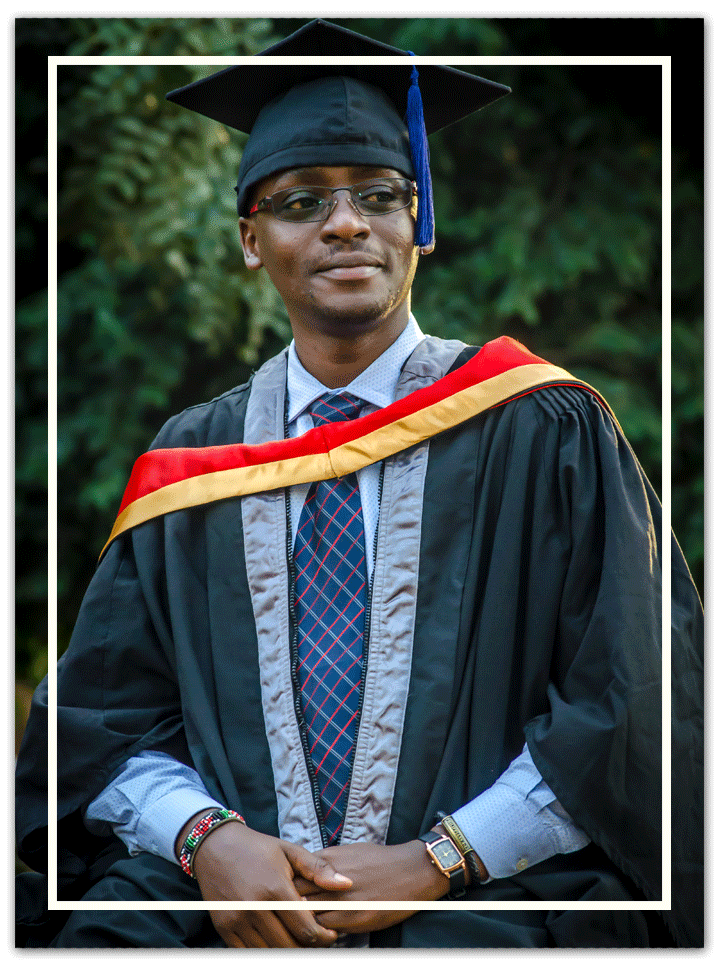

É muito comum ouvirmos o discurso de exaltação a negros bem-sucedidos que se destacam na sociedade. Eles são propagados como referência e apresentados à população, como o resultado de uma escolha de cunho pessoal do indivíduo no investimento da própria força de vontade e desejo.

Desconsidera-se, nesse sentido, a estrutura social que não lhes permitem competir em condições igualitárias ou mesmo, na contramão destes poucos privilegiados, os casos isolados que provêm da miséria.

Atenção

De acordo com matéria publicada pela revista Capital Econômico, em 20 de novembro de 2019, o curso de Medicina no Estado do Rio de Janeiro tem a menor proporção de negros no ensino superior presencial, com apenas 20,51% dos alunos. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Se, por um lado, a presença do negro no ensino superior no Rio de Janeiro aumentou na última década (entre 2010 e 2018), segundo este mesmo estudo — que registrou um salto de 39 mil para 239 mil estudantes em instituições de ensino superior do estado —, no país, os negros, maioria da população brasileira, representam apenas 35,8% dos universitários.

Os números podem parecer surpreendentemente alarmantes e reveladores, mas, de fato, eles apenas atestam a realidade do dia a dia. Basta que, para isto, realize-se, sem muito esforço, um mero exercício de observação e levante-se alguns questionamentos:

Por quantos médicos negros você já foi atendido?

Quantos dentistas negros você conhece? Engenheiros civis? E de computação?

Quantos advogados ou juízes negros circulam pelos tribunais brasileiros?

Como o último país a abolir a escravidão no Ocidente, tais constatações apenas colocam o Brasil perto das sociedades campeãs em desigualdade social, praticando um racismo nem mais tão silencioso assim, já que agora com as redes sociais, as pessoas vão ganhando rostos e os resultados tornam-se mais perversos ainda.

Atenção

A naturalização de frases como: “Isso só pode ser coisa de preto”, “preto de alma branca”, “você está denegrindo a minha imagem”, entre outras, corrobora com a perversidade do racismo à moda brasileira, que remete o negro ao espaço da indignidade de existência e a posição de lugar indesejável. Há, dessa forma, a manutenção do modelo escravocrata de submissão e subordinação.

Miscigenação e a explicação do Brasil

No vídeo a seguir o professor vai introduzir o assunto sobre a miscigenação no Brasil.

E pensar que o território brasileiro de tão rico e diverso deveria passar tão longe de todas essas práticas excludentes que ainda perduram até hoje.

O país possui regiões que são formadas por grupos sociais bem distintos. Nossa população é formada por diferentes tipos humanos, originários de várias partes do mundo, e organizados em grupos que diferem entre si, sendo esta mistura uma das características mais marcantes do povo brasileiro.

Uma rápida observação de uma estação de trem ou metrô de qualquer uma das grandes cidades pode comprovar isso: são crianças, mulheres, homens, idosos, adolescentes, negros, mulatos, brancos, altos, baixos, com traços orientais, outros com aparência indiana; pessoas das mais variadas classes sociais. Uma importante diversidade cultural.

A convivência com a diversidade de pessoas, de ideias e de atuar na vida social contribui em grande escala, por exemplo, para a eliminação de preconceitos e perseguições de determinados grupos e categorias de pessoas.

Importantes pesquisadoras no contexto da discussão sobre raça no Brasil, Schwarcz e Starling (2015), mostram como a mestiçagem se transformou na questão da representação nacional. Parte desta mistura foi o resultado da compra de africanos, obrigados a residirem no Brasil.

É inegável que a miscigenação gerou uma sociedade definida por uniões, ritmos, artes, esportes, escritas, aromas, culinárias e religiosidades mistas.

Talvez por isso que a alma do Brasil seja crivada de cores”

(SCHWARCZ e STARLING, 2015, p. 15)

Durante um tempo, a miscigenação se apresentou aos intelectuais da época como um sério dilema: um elemento fundamental da nação brasileira, mas que estava atrelado aos defeitos transmitidos pela herança biológica. Em outras palavras, diante de teorias raciais extremamente preconceituosas, que elevavam o branco em relação às demais raças,

[...]a apatia, a imprevidência, o desequilíbrio moral e intelectual, a inconsistência seriam dessa forma qualidades naturais do mestiço, do elemento brasileiro”.

(ORTIZ, 2005, p. 21)

Desde o fim do século XIX e início do século XX existe um movimento por parte dos intelectuais brasileiros para tentar explicar o que, afinal de contas, é o Brasil, e quem é o povo brasileiro. Isto se deu porque era importante que o Brasil tivesse uma identidade e que tivesse a possibilidade de se constituir enquanto um povo, ou seja, uma nação.

Naquele momento da nossa história, era importante consolidar a imagem da nação que emergia diante de uma hegemonia europeia no mundo ocidental. Aos estudiosos brasileiros, cabia a tarefa de explicar o porquê do nosso “atraso” em relação a esses países e, para isto, o modelo explicativo também era fornecido pelas teorias que se desenvolviam na Europa. O positivismo de Comte, o darwinismo Social e o evolucionismo de Spencer foram as teorias que mais influenciaram o pensamento brasileiro na época.

Positivismo

Surge como reação ao idealismo, opondo ao primado da razão, o primado da experiência sensível (e dos dados positivos). Propõe a ideia de uma ciência sem teologia ou metafísica, baseada apenas no mundo físico/material.

Darwinismo social

Sugere que existiriam comportamentos e características biológicas que determinariam que uma pessoa é superior a outra e aptas ao desenvolvimento social. Geralmente, o padrão determinado como o mais apto seria o de uma pessoa do sexo masculino, pele branca e que vivesse em meios urbanos.

Evolucionismo social

Tornou-se referência às teorias antropológicas de desenvolvimento social que acreditavam que as sociedades tiveram início num estado primitivo e gradualmente tornaram-se mais civilizadas com o passar do tempo. Nem é preciso dizer que a civilização mais evoluída estava associada à cultura europeia do século XIX.

Constatado o atraso social, qual seria a solução para colocar o país na rota da civilização?

Foi considerado simples branquear a sociedade brasileira. Mas você deve concordar que clarear uma sociedade inteira é provavelmente impossível. Ou seja, para se eliminar todos os estigmas das raças inferiores, seguindo a teoria da evolução social, somente em um futuro muito distante, como também somente nesse futuro poderíamos ter um Estado Nacional.

A mestiçagem surge ao mesmo tempo como representante de uma identidade nacional e como um problema a ser resolvido.

O mestiço vive entre duas raças. Ele experimenta as duas, mas sem se identificar com ambas. O mulato, por exemplo, nunca foi negro totalmente e nunca será branco. Nos atuais movimentos sociais afrodescendentes, é preciso que cada pessoa tenha seu lugar de fala, com demandas específicas seguindo a afirmação e as demandas de sua identidade para que haja um diálogo e melhoria das condições de vida em sociedade.

Você sabia

No século XIX, até os ventos alísios, aqueles que sopram todo o ano sobre extensas regiões do globo, foram considerados justificativas para o nosso atraso cultural em relação à Europa. O argumento “meio” (ambiente) foi encarado como discurso científico durante um bom tempo. Para saber mais, consulte o livro de Renato Ortiz que está indicado no final da bibliografia.

Cultura e cultura nacional

E para começar a discutir sobre esses temas, temos, antes, de dominar o conceito de cultura.

Podemos definir cultura como um conjunto de ideias, valores e costumes transmitidos, trocados por essas pessoas tão diferentes que vivem em uma sociedade. E como vivemos em uma globalização, as sociedades diferentes que fazem parte do mundo trocam cultura entre si. Há algo de comum que nos une.

A sociedade brasileira possui uma cultura geral que se relaciona com todos nós brasileiros, indistintamente, determinada em grande parte pela unicidade do idioma português. Contudo, mantém estreita relação com outras culturas que se originam de outras regiões. Manifestações culturais como o carnaval ou futebol, ainda hoje, são expressões imbatíveis da brasilidade reconhecidas internacionalmente.

Vale dizer que cultura diz respeito a uma esfera, a um domínio da vida social. Nesse sentido, é preciso estudá-la nas suas mais diversas manifestações.

Saiba mais

Cultura é a maneira de como a realidade que se conhece é codificada por uma sociedade. São as palavras, ideias, doutrinas, teorias, práticas costumeiras e rituais. O estudo da cultura é importante para compreender o sentido que fazem essas concepções e práticas para a sociedade que as vive. (SANTOS, 2005)

A partir da Independência, em 1822 e, principalmente, a partir da Proclamação da República, em 1889, a ideia de uma cultura nacional começava a se tornar uma preocupação, uma vez que era preciso criar um Estado nacional legítimo e reconhecido interna e externamente.

Na virada para o século XX, a maioria das pessoas que tinha condições para refletir e para interferir diretamente neste assunto (ou seja, os intelectuais e os homens políticos) ainda mantinha como principal referência o modelo europeu de constituição social.

A ideia de uma cultura nacional não era debatida como hoje, ou seja, não se buscava dentro da própria nação o conteúdo de uma cultura nacional, para delinear suas características, para definir os aspectos que a fizessem única.

O modelo provinha das sociedades que se consideravam superiores em termos de civilização. Daí a ideia eurocêntrica de “atraso”.

A urgência em se desenvolver uma cultura brasileira que nos identificasse, que nos desse uma identidade de fato nacional, inicia-se, de forma organizada e coletiva, apenas nos anos 1920, com o surgimento da geração modernista.

Em seguida, nos anos 1930, o nacionalismo vai ganhar força com a emergência, no plano político, de um Estado Nacional forte: era o início da Era Vargas, que apesar de suas características autoritárias e centralizadoras, dá fôlego e subsídios para a primeira grande tentativa de estabelecimento e valoração de uma cultura genuinamente nacional.

Já que falamos em cultura nacional...

Precisamos situar o debate em torno da questão da identidade cultural. Quando falamos em identidade, queremos saber sobre as características fundamentais que identificam uma pessoa, uma comunidade, um país.

A identidade cultural moderna é formada por meio do pertencimento a uma cultura nacional, ela faz alusão à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural.

Em outras palavras, a identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e como nos posicionamos em relação a ele. Muitas são as transformações que acompanham o ritmo do mundo globalizado.

A distância entre os países diminuiu, a indústria cultural produz em escala planetária e as culturas locais são submetidas a um intenso bombardeio de outros elementos culturais externos. O indivíduo está sujeito a alterações radicais — fruto do dinamismo da realidade.

Modismos, padrões de conduta e comportamentos se sucedem com uma rapidez jamais vista. A identidade em tempos de globalização é maleável, flexível, fluida.

Atenção

A grande questão não é mais se há ou não a capacidade de mudança. O desafio agora é garantir que a pessoa possa dar continuidade à sua história individual, compreendendo como se desenvolve o processo de (re)construção constante da sua identidade.

A identidade do povo brasileiro é marcada pela questão da diversidade. Uma diversidade de cores, fisionomias, tradições e costumes que atestam a riqueza da população que ocupa todo esse território. A identidade de um povo novo: mestiço, multicultural, alegre e trabalhador.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 2

Identificar a participação do índio na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira

Um novo mundo

Imagine-se desembarcando de um navio em um mundo inteiramente novo. Um lugar cheio de mata, totalmente ausente dos mapas e do conhecimento dos europeus, repleto de animais e plantas desconhecidas da maioria e povoado por homens com aparências estranhas, que andavam nus, não conheciam o deus cristão e falavam uma língua ininteligível.

Poderia ter sido uma experiência muito rica do ponto de vista da diversidade cultural para os viajantes do século XVI, mas infelizmente não foi.

Os antropólogos (pesquisadores que estudam os diferentes povos e as diferentes culturas) sabem que o estranhamento diante de algo que se nunca viu é normal, afinal de contas há uma tendência em considerar o que se vive, o que se come, o tipo de roupa que se veste, a sua religião e crenças como corretas e universais. O que escapa disso não seria o certo. Porém, a diversidade está exatamente no contrário, ela está nesse outro diferente que pode contribuir com muito conhecimento para nossas vidas.

Não foi o que aconteceu com os nativos que viviam aqui no Brasil na época de 1500. A colonização portuguesa levou à exploração do trabalho indígena e foi responsável pela morte de milhares de nativos. A história foi testemunha do massacre dos povos indígenas ocasionado pelos colonizadores através do trabalho compulsório, guerras, doenças e genocídio. Tratou-se de um projeto político e civilizatório de dominação total do povo indígena.

É preciso deixar registrado, no entanto, que por parte dos índios, os aventureiros que chegavam foram percebidos como deuses, como o sol, por exemplo, que vinham milagrosamente pelo mar. A princípio, foi um espanto, mas eles acreditaram que poderiam conviver. Mais tarde, porém, eles iriam perceber que essa visão idílica iria se dissipar.

Os índios foram submetidos à negação de todos os seus valores, ao cativeiro, à subtração de suas terras, à violência contra as índias, à destruição e à subserviência, mas o pior consistia na pregação missionária que cai como uma bomba e culpa os índios de sua vida, antes, natural. Agora, tudo passa a ser pecado diante dos olhos de um deus do qual eles nem sequer tinham ouvido falar, mas precisavam expurgar o pecado de ser quem eles eram.

O antropólogo Darcy Ribeiro publicou um livro muito interessante que seria a sua obra capital, a interpretação sobre a nação e a cultura brasileiras, intitulada: O Povo Brasileiro. De acordo com esse estudo, os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses eram principalmente da tribo tupi e guarani.

Darcy Ribeiro (1922-1997)

Foi um pesquisador, escritor e político brasileiro. Um grande estudioso do século XX, sobretudo dos povos indígenas e mais tarde da Educação brasileira.

Esses índios, habitantes há séculos antes dos portugueses chegarem, viviam da plantação de mandioca, do milho, da batata-doce, do feijão, do amendoim, do tabaco, algodão, a pimenta, o abacaxi, o mamão, a erva-mate e muitas outras coisas. Nesse sentido, Ribeiro (2006) nos conta que os índios abriam grandes roçados na mata, derrubando árvores e limpando os terrenos com queimadas.

A agricultura lhes assegurava seu sustento. Neste sentido, eles possuíam uma organização social capaz de mantê-los nos aldeamentos e não apenas viver dependentes da natureza, mudando de lugar o tempo todo.

Saiba mais

Além dos Tupi-guarani, muitos outros povos indígenas tiveram papel importante na formação do povo brasileiro. É o caso dos Bororó, dos Xavante, dos Kayapó, dos Kaingang, dos Tapuia, dos Aimoré, Carijó, Tamoio e muitas outras etnias espalhadas pelo Brasil. O país era deles.

Não pensem que os índios se renderam facilmente. Muitas guerras foram travadas. Por meio da leitura de Ribeiro (2006), ficamos sabendo que os tamoio venceram diversas batalhas com os europeus, apoderaram-se, inclusive, da Capitania do Espírito Santo e quase tomaram a de São Paulo. Muitos índios morreram, mas outros resistiram até a consolidação da conquista portuguesa.

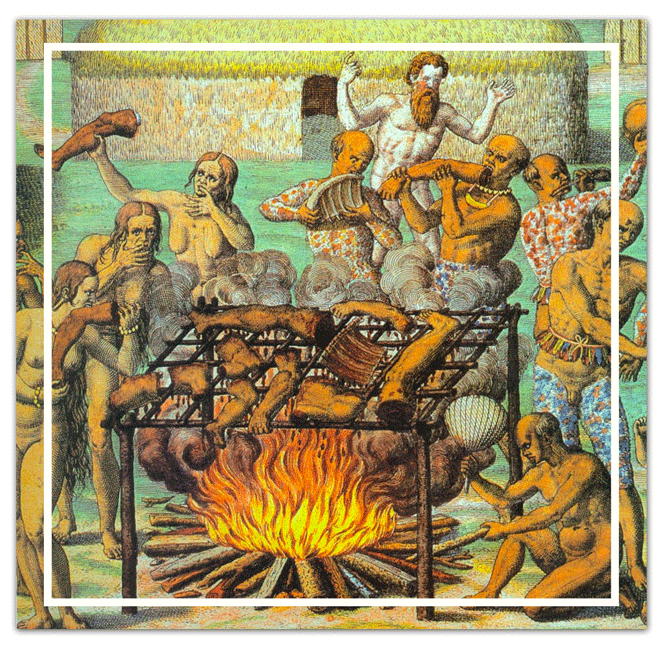

A antropofagia

Os portugueses, quando chegaram em terras brasileiras, ouviram muitas histórias sobre os índios; a questão da antropofagia, era uma delas. Os portugueses se reuniam em tabernas e depois de muito beberem contavam e ouviam histórias sobre os nativos tupinambá que comiam uns aos outros.

Mais uma vez, Darcy Ribeiro é quem nos esclarece se isso foi verdade ou mito que se originou do encontro de culturas:

Algumas etnias indígenas praticavam a antropofagia porque os prisioneiros capturados constituíam de mais bocas a serem alimentadas e sem serventia posterior na aldeia, já que eram inimigos e de outras matrizes étnicas.

Além disso, o antropólogo nos explica que os rituais antropofágicos eram importantes dentro das aldeias porque, de certa forma, eles davam um fim honroso ao inimigo capturado.

Hans Staden, um aventureiro mercenário alemão, que no Brasil, ao participar de combates entre os europeus e indígenas, foi capturado e levado por três vezes a cerimonias de antropofagia entre os tupinambá, para ser devorado, mas os nativos se recusaram a comê-lo, porque chorava e se sujava, pedindo clemência. Os índios não comiam covardes.

Saiba mais

A história vai mostrar que a civilização será implacável com o povo indígena. Os brancos trouxeram as doenças como a tuberculose, a coqueluche, o sarampo, inicialmente e, logo em seguida, a dizimação pelas guerras de extermínio e escravização. Os índios se defenderam da invasão europeia como puderam. Muitos se embrenharam pelas matas que muito bem conheciam, a fim de fugir da submissão ao branco.

Os portugueses mandaram para a Metrópole, além de papagaios e macacos, uma madeira de tingir, conhecida no Oriente como uma especiaria. Batizada pelos povos tupi como ibirapitanga, a madeira se transformou em um grande negócio. Assim, renomeada posteriormente pelos portugueses de pau-brasil, a árvore, que alcançava 15 metros e que, de seu interior, era extraída uma resina avermelhada, foi inteiramente dizimada de nossas terras por meio do escambo e a partir do trabalho da população nativa.

A Coroa portuguesa logo declarou exploração de monopólio real, e todos tiveram de pagar impostos se quisessem explorá-lo economicamente. Um pouco depois, os índios passaram a ser explorados e mandados para várias partes da Europa para serem exibidos em feiras como animais exóticos, muitos ficaram pelo meio do caminho por não suportarem as viagens longas e insalubres. Quem conseguiu chegar, vivia de forma sub-humana, aviltados, humilhados apenas por serem pessoas diferentes.

Atenção

Com a chegada do açúcar ao Brasil, em 1532, e um pouco depois com a implantação das Capitanias Hereditárias, 1534, por parte de D. João VI, o relacionamento entre brancos e índios piorou ainda mais.

Muitos ataques indígenas e tentativas de trabalho forçado por parte dos nativos que já tinham sido colonizados para os engenhos dão a tônica do momento, mas a Igreja vai firmar uma briga com os colonos, no sentido de protegê-los do trabalho escravo, já que, politicamente, eles eram mais úteis nas igrejas como novos cristãos da fé católica.

Apesar disso, a proibição de escravizar os nativos, decretada pelo ato de 1757 (o "Diretório dos Índios") raramente foi respeitada, e, além disso, o tipo de cativeiro imposto nestas terras foi se modificando.

Ao destituir povos inteiros de seus valores, de suas línguas, de suas tradições, os missionários haviam gerado outro povo, que ainda dependia dos seus saberes ancestrais para sobreviver na floresta, mas já não sabia mais levar a vida tribal”.

(RIBEIRO, 1995)

O processo de construção da identidade cultural indígena no Brasil

Houve um momento da história em que o índio foi considerado como alguém importante para a construção da identidade no Brasil. Mas isso aconteceu muito tempo depois do início conflituoso entre brancos, índios e negros.

No vídeo a seguir o professor falará mais detalhadamente sobre essa questão. Assista:

As primeiras grandes interpretações genuinamente nacionais sobre nosso povo, nossa cultura e nossa realidade vão aparecer somente no século XIX, com o surgimento da chamada geração modernista. Antes, porém, houve uma tentativa por meio da literatura com o Indianismo, em 1836.

O Indianismo pode ser considerado uma adaptação do movimento romântico europeu à ideologia de afirmação nacional que ganhava corpo em nossa sociedade e que precisou buscar nossos próprios personagens e não mais na Europa, os sujeitos da nossa própria história. Dessa forma, o índio foi considerado um símbolo, um herói nacional. Mas isso só aconteceu porque, no momento, celebrar o índio já não era mais perigoso para a ordem vigente.

Primeiro, porque ele já estava quase totalmente extinto nos centros civilizados do litoral. Ele não seria confrontado.

Segundo, porque o sistema produtivo estava calcado no negro, não no índio. De certo que não se poderia enaltecer o negro.

Além disso, a ideia de que o índio, por seu espírito livre e por sua coragem, não aceitara a escravidão no passado, deixou o campo livre para o mito da docilidade do negro, visto como conformado e até feliz em sua condição de escravo. (LOPEZ, 1995)

Dessa maneira, o Indianismo permitiu difundir uma imagem positiva do homem brasileiro – homem que na origem, fora livre e até lutara pela sua liberdade contra o português.

A literatura indianista brasileira teve dois nomes importantes: Gonçalves Dias e José de Alencar.

Assim, o índio passou a ser visto como símbolo da pureza e da inocência. Isso foi usado pelos teóricos que estudavam o Brasil e que buscavam um rosto para ele, uma identidade. O índio virou herói nacional.

Mas os nativos deixaram suas pegadas culturais por onde passaram, e hoje, muito do que consumimos, vestimos, utilizamos como artesanato amplamente difundido e reconhecido como arte aqui dentro e no exterior, compõe a identidade da nossa sociedade.

O contato com a natureza, a alimentação baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes são legados dessa população tão importante para o nosso país.

Frutos como o caju e o açaí eram comuns na alimentação de povos do Norte e Nordeste brasileiros. O guaraná é uma bebida tipicamente brasileira, conhecida mundialmente e utilizada comumente para as atividades diárias dos indígenas, além de ser considerado um fortificante para os guerreiros.

A mandioca era a principal fonte de carboidrato da refeição dos índios. Uma forma de estocar a mandioca para uma posterior utilização se transformou na tapioca e na farinha de mandioca, amplamente consumida por todos nós.

As influências indígenas ajudaram a constituir a identidade do nosso povo, em especial na música brasileira, na culinária, nas festas populares, no artesanato e na língua, mesmo com a quase extinção de sua população desde a chegada dos europeus em 1500.

Podemos concluir que a civilização transformou o índio em caboclo, resultado de um processo histórico marcado pela violência física, cultural, religiosa e econômica. O caboclo, de raízes indígenas, possui um modo de vida híbrido, cujos costumes das sociedades tribais ainda permanecem vigentes, embora adaptados à economia capitalista.

Saiba mais

O termo caboclo, importante na designação das etnias e da identidade do nosso povo, refere-se ao desenvolvimento de um processo histórico específico, que se iniciou durante a colonização na Amazônia e que se estende até hoje.

De acordo com Almeida (2010), os povos indígenas não desapareceram, mas se multiplicaram, conforme podemos acompanhar nos últimos censos. A partir de movimentos sociais característicos, reivindicando suas identidades, ocuparam lugares específicos na sociedade, sobretudo na política.

O processo de aculturação que os índios sofreram desde 1500 continuou, mas eles fizeram valer suas especificidades, reforçando as diferenças étnicas de cada povo. Eles foram reconhecidos como povos de direito adquirido com a Constituição de 1988. Apesar de muito ainda precisar ser feito, um acontecimento legal e histórico marcou a trajetória de luta e reconhecimento do povo indígena.

Saiba mais

Em dezembro de 2008, cinco povos indígenas (Macuxi, Wapixana, Ingaricó, Patamona e Taurepang), há 30 anos em disputa pela demarcação de suas terras nessa reserva, tiveram seus direitos defendidos pela advogada indígena Joênia Batista de Carvalho, índia wapixana. Joênia foi a primeira indígena a defender uma causa no Supremo Tribunal Federal. (ALMEIDA, 2010.)

Os índios no Brasil de hoje

Atualmente, existem 896,9 mil indígenas em todo o território nacional, segundo o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre as regiões do Brasil, a maior parte está concentrada na região Norte, com 342,8 mil indígenas, e a menor no Sul, com 78,8 mil.

Entre as principais etnias indígenas brasileiras na atualidade estão:

Os índios estão mais do que nunca vivos: para não deixar morrer uma memória histórica e para resgatar e dar continuidade aos seus projetos coletivos de vida, orientados pelos conhecimentos e pelos valores herdados dos seus ancestrais, expressos e vividos por meio de rituais e crenças. São projetos de vida de povos que resistiram a toda essa história de opressão e repressão.

Viver a memória dos ancestrais significa projetar o futuro a partir das riquezas, dos valores, dos conhecimentos e das experiências do passado e do presente, para garantir uma vida melhor e mais abundante para todos os povos”.

(LUCIANO, 2006)

Cada vez mais presentes em setores importantes da sociedade, o povo indígena entrega advogados, professores, historiadores, médicos e roteiristas capazes de representar seus povos e garantir que seus direitos sejam preservados.

Os povos indígenas não são sociedades arcaicas, mas representam uma parcela significativa da população brasileira e que por sua diversidade cultural, territórios e conhecimentos, ajudaram a constituir nossa nação.

Ao participar ativamente da vida social e política do Brasil, o índio conseguiu recuperar a sua autoestima e ter um lugar de fala na sociedade.

Dessa forma, foi sendo recobrada a identidade étnica, como uma realização individual e coletiva, mas também como cidadania reconhecida pela sociedade e pelo Estado. A questão indígena passou a ter uma maior visibilidade e relevância na vida nacional e ganhou autonomia e liberdade para que se decida como viver com sua prática cotidiana.

Luciano (2006) nos mostra que os índios aldeados vivem dos recursos oferecidos pela natureza, enquanto os índios que moram em centros urbanos vivem geralmente de prestações de serviços e como mão de obra do mercado de trabalho. Da presença desses dois grupos distintos, podemos concluir que os índios que ainda se encontram distantes em suas aldeias reforçam a valorização de seus conhecimentos tradicionais, das religiões ancestrais, do processo de consumo e distribuição de bens, enquanto os índios presentes nas grandes cidades já estão imersos nos processos contemporâneos do mundo do trabalho, apostando na qualificação profissional e na imersão do mercado. O que seus representantes pleiteiam, no entanto, é o desenvolvimento de projetos sociais que abarquem as duas realidades propostas.

Muito ainda precisa ser feito para que a identidade indígena seja plenamente reconhecida e com isso ele se torne um sujeito de direito como expresso na Constituição Cidadã. O indígena ainda é visto como um obstáculo ao governo federal, latifundiários, grileiros, fazendeiros e empresários. Esses indivíduos veem no índio a imagem de um homem sem interesses e sem direitos, como se ele não existisse.

Fundação Nacional do Índio

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) foi criada com o objetivo de intensificar a proteção de direitos e respeito aos interesses dos povos indígenas, buscando garantir as especificidades de suas várias etnias presentes no território brasileiro. Garantir o respeito à cultura indígena é uma obrigação, contudo, é preciso mais ainda fazer valer a demarcação das terras indígenas, o usufruto exclusivo dos recursos naturais e a preservação do equilíbrio biológico do índio no seu contato com a sociedade.

Saiba mais

Na pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) que assolou o mundo em 2020, os índios mais distantes acabaram sendo afetados. Apesar da tentativa de mapear a evolução do vírus, os números não conseguiram dar conta da totalidade. Os índios que vivem fora das terras homologadas não entraram na contagem. De acordo com a Apib (Articulação dos Povos Indígenas no Brasil), em 14/06/2020 eram 20.947 casos confirmados com 283 mortos confirmados e 96 povos afetados. São os brancos que depois de séculos continuam adoecendo os índios.

“Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra.” (Davi Kopenawa Yanomani).

Um ganho imenso para os direitos dos povos indígenas é o fato de o Estado brasileiro, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, também considerada Constituição Cidadã, criar normas, a fim de proteger os direitos e interesses dos povos indígenas.

Os direitos constitucionais dos índios encontram-se definidos mais especificamente no título VII, Da Ordem Social, dividido em oito capítulos, sendo um deles o Dos Índios, destacando-se os artigos 231 e 232, além de outros dispositivos dispersos ao longo do texto e de um artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Artigo 231 - caput

“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

Artigo 232

Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.” (BRASIL, 1988)

Atenção

A Constituição foi importante por ter reconhecido a capacidade civil dos índios. Vale lembrar que os recursos hídricos e riquezas minerais do solo pertencem à União (Art.176). Mas aos índios é assegurada participação na exploração.

Especificamente em relação ao garimpo, a Constituição prevê que os dispositivos em seu texto não se aplicam às terras indígenas (Art. 231, § 7°), proibindo, sob qualquer hipótese, que a atividade seja realizada por não índios nessas terras. O problema está em fazer valer essa lei.

Outra questão que veio somar à inclusão dos direitos e reconhecimento das terras indígenas foi a Lei nº 11.645, de 2008, que tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas, para ressaltar a importância dessas culturas na formação da sociedade brasileira.

Discutir tais assuntos no espaço escolar é importante, pois insere a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na formação de crianças e jovens brasileiros. A lei foi importante por reconhecer negros e índios como sujeitos históricos e relevantes na formação da sociedade brasileira.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 3

Identificar a participação do negro na construção e desenvolvimento da sociedade brasileira

Aspectos históricos da participação dos negros na sociedade brasileira

Era bom saber que a alegria que trouxe à cidade a Lei da abolição de 1881, foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos a sua (da escravidão) injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, à rua do Rezende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora, D. Tereza Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa; mas com aquele feitio mental de crianças, só uma coisa me ficou: livre! Livre! Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos; que dali em diante não havia mais limitação aos progressistas da nossa fantasia. Mas como estamos ainda longe disso! Como ainda não enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis! [...] São boas essas recordações; elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. O tempo inflexível, o tempo que, como o moço é irmão da Morte, vai matando aspirações, tirando perempções, trazendo desalento, e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composto de fúteis acontecimentos, mas que é bom sempre relembrar. (BARRETO, Lima. O Traidor apud SCHWARZ E STARLING, 2015, p. 21)

As palavras de Lima Barreto soam atuais apesar de terem sido proferidas no século passado. Ele foi um jornalista, ensaísta, cronista da cidade do Rio de Janeiro e um dos poucos escritores brasileiros a se definir como negro. A partir desse relato, que mais se parece com um desabafo, é possível perceber que, infelizmente, o preconceito e a exclusão de negros, como podemos visualizar a partir do racismo, é uma realidade no nosso país.

Desde a Abolição da Escravatura, em 1888, os negros ainda não puderam comemorar sua real e legítima “liberdade”, pois precisam antes de tudo se tornarem visíveis na sociedade.

Historicamente, o negro teve uma participação marcante no desenvolvimento de nosso país, apesar de, para a população negra, o sofrimento com a escravidão ter sido imenso e marcar gerações e gerações até hoje.

O que os estudos sobre negros, hoje, reivindicam é que eles não foram apenas escravos (aqueles que aceitam a condição de submissão), mas foram escravizados (aqueles que foram obrigados a estar na condição de submissão). Assim, é preciso enxergar o negro na história como um agente e não mais um personagem passivo, que aceitou a submissão sem lutar.

Muito tempo se passou desde que Lima Barreto fez esse comentário e se ainda a maioria do povo negro não pode comemorar sua liberdade, respeito, identidade e cultura, é certo que vários movimentos afro-brasileiros colocaram essas demandas e outras mais no debate social, mas para que possamos entender o contexto da atual situação dos negros no Brasil, vamos retornar ao passado e perceber como tudo começou.

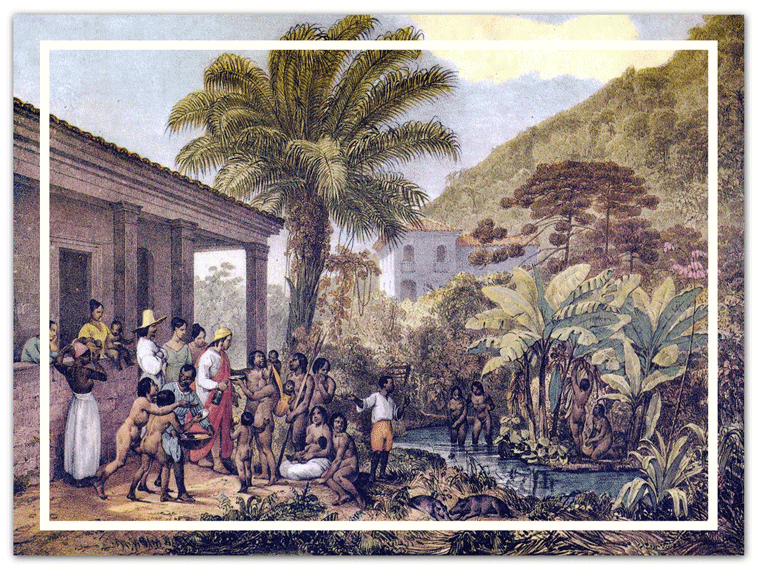

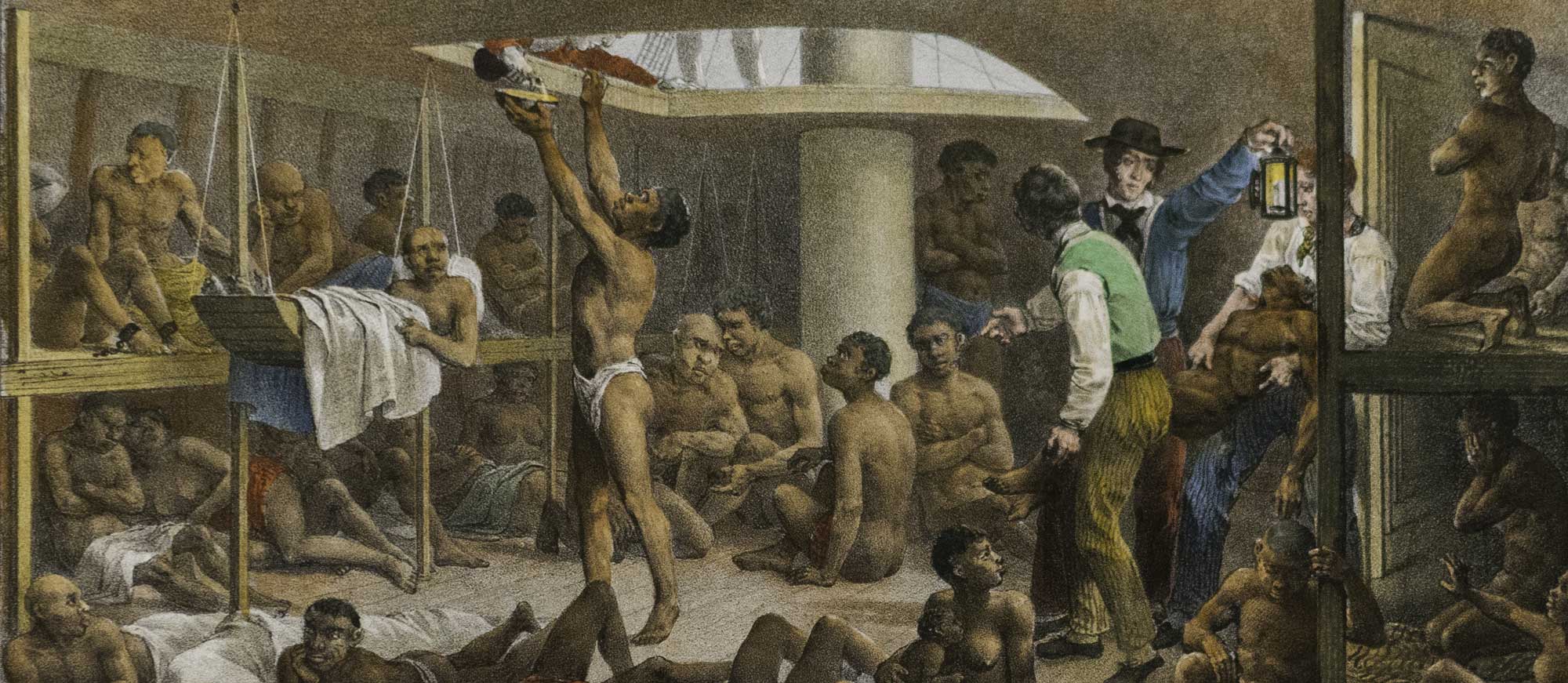

A chegada do negro no Brasil

Quando os portugueses se estabeleceram no Brasil Colonial, eles perceberam a necessidade de pessoas que pudessem trabalhar nas grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Tudo girava em torno desta monocultura.

Os índios, considerados povos do Novo Mundo, por apresentarem costumes diferentes, línguas diferentes, deuses diferentes, andarem nus ou seminus, não se deram muito bem nesse “encontro de culturas”. Historiadores mostram que uma população estimada na base de milhões, em 1500, foi quase totalmente dizimada em função dessas características apontadas. Os que sobraram se mostraram importantes para o estabelecimento da Igreja no mundo recém-descoberto.

A tentativa de transformar os índios em trabalhadores braçais na era do pau-brasil não havia dado certo. Na era do açúcar, a situação se repetiria. Os jesuítas desestimulavam o uso dessa mão de obra. As justificativas para afastá-los dos engenhos passavam pela rebeldia, indolência e pelo fato de não se fixarem na terra.

Havia uma vontade imensa por parte dos religiosos em demonstrar que eles eram pouco afeitos ao trabalho. Os indígenas eram vistos como novos adeptos, fiéis nas mãos da Igreja cristã, que nesse contexto cuidava da catequese.

Para que os engenhos funcionassem a pleno vapor, os portugueses buscaram os negros africanos, que nesse momento estavam sendo traficados da África para essas novas terras.

O comércio dos negros era altamente lucrativo para a Coroa portuguesa. Os primeiros africanos chegaram no Brasil por volta de 1554. Tal prática atravessou séculos e forçou gerações de negros a saírem de seus locais de origem e se transformarem em mão de obra escrava.

Se os jesuítas, de certo modo, ajudaram os índios a se manterem longe dos trabalhos forçados, eles justificaram, por outro, a experiência escravocrata, por meio de “um castigo divino” capaz de aproximar os negros do cristianismo.

Assim, a escravidão africana e a produção do açúcar se tornaram indissociáveis. Os nobres não trabalhavam, apenas viviam de renda, enquanto os escravos, separados por sua cor, estavam associados aos trabalhos manuais e, por isso, considerados inferiores. Na arquitetura da cana, os engenhos se destacavam.

A casa-grande, onde os senhores de terras donos dos engenhos e dos escravos viviam eram luxuosas.

Saiba mais

Algumas novelas de época como Escrava Isaura (1976), Sinhá Moça (1986) e Novo Mundo (2017) mostraram o luxo que era viver nesses solares erguidos em pontos mais altos do engenho para que tudo pudesse ser visto e controlado. Eles continham numerosos quartos que abrigavam a família e os agregados, sala de visitas e de jantar, quarto de oratório, escritório, copa e cozinha. Era muito comum, ainda, uma capela bem ornamentada, inteiramente branca para serem realizados batizados, casamentos e enterros.

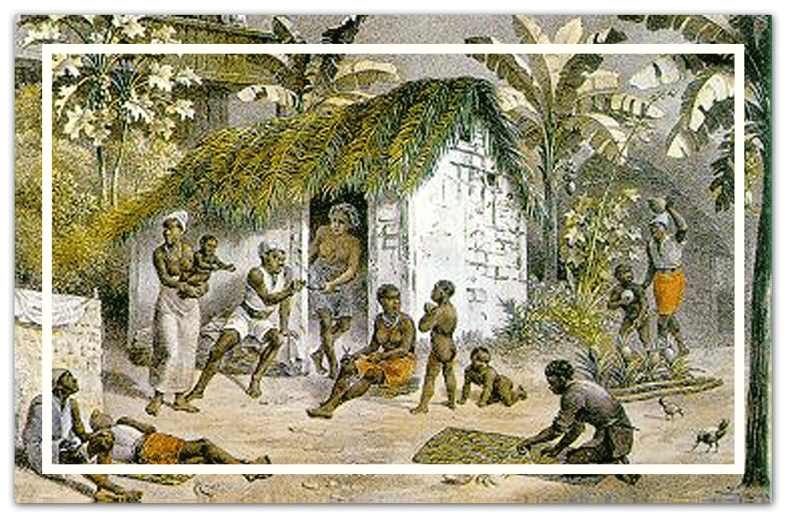

Mas não há casa-grande sem senzala. Ter muitos escravos significava um sinal de status para os senhores de engenho, que não mediam esforços para adquiri-los, assim que os navios negreiros aportavam. Nas senzalas dos engenhos, os escravos eram alojados coletivamente.

Neles residiam dezenas, centenas de escravos que se amontoavam exaustos, cansados da lide de muitas horas, na maioria das vezes mal alimentados, presos a ferros que feriam seus corpos, e sem higiene nenhuma. As senzalas eram trancadas à noite pelos feitores para que não escapassem. O repouso era breve. Historiadores mostram que as senzalas eram construídas com barro e telhado de sapé, sem janelas, escuras e sem ar.

Nesse momento da nossa história, a diversidade cultural, composta de negros vindos de diversas partes da África, portugueses, holandeses e índios, era considerada não como algo bom, mas para servir de hierarquia e excluir. Assim, as culturas eram reconhecidas e classificadas a partir da cor, que se transformou em um poderoso marcador social.

Por isso, é muito comum encontrarmos nos livros de História as classificações pela cor, tais como:

Mestiços

Provenientes das uniões entre escravos e senhores

Cabras

Mistura do índio com o negro

Morenos

Palavra que vem de “mouro”, mas que tinha um grande apelo à pele escura

Pardos

Até hoje existe no Censo brasileiro

À hierarquia das cores se juntava o desprezo pela população escravizada. Vendidos como objetos, maltratados pelos seus senhores, vivendo em condições desumanas, apanhando e morrendo com uma incrível facilidade, já que eram facilmente substituídos no lucrativo negócio do tráfico humano, aos escravos não restava nada mais do que sobreviver, sendo esta também a sua resistência.

Os escravos, apesar de toda essa subjugação e violência, não aceitavam a escravidão de forma passiva. Os relatos de negros que fugiam, matavam seus donos brancos, refugiando-se em lugares que os senhores com seus capatazes e capitães do mato não chegavam, nos mostram que os negros resistiram e lutaram muito para reconquistar suas liberdades. Como até hoje isso acontece.

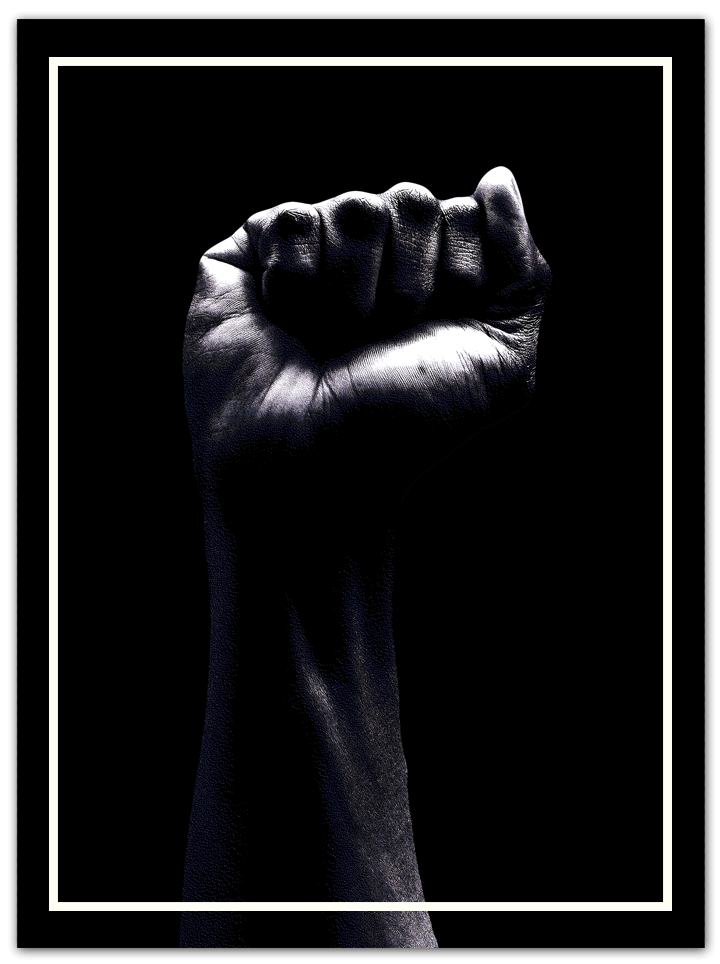

A resistência quilombola

O negro foi escravizado sim, mas não se curvou. As lutas contra a dominação e a resistência geraram muitas vozes que foram se erguendo. A injustiça e a incompreensão formaram homens e guerreiros capazes de lutar contra tudo de indigno que havia na escravidão e recuperar a liberdade.

De acordo com Furtado, Sucupira e Alves (2014), as manifestações da luta e resistência dos negros foram os quilombos. Vários negros que se insubordinavam e se rebelavam contra a escravidão, organizaram-se em lugares distantes e de difícil acesso, a fim de resistirem contra a opressão dos senhores brancos.

Os quilombos eram o refúgio desses negros, que podiam manter viva a sua cultura. Zumbi, juntamente a outros representantes da coletividade negra, durante o período escravista brasileiro, empenharam-se na luta contra a opressão do sistema que impunha o trabalho compulsório aos africanos e seus descendentes.

A Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, conseguiu proibir formalmente a escravidão, mas, “não conseguiu garantir o acesso de negros e negras a direitos ou ao fim da segregação desses sujeitos na sociedade”, como nos mostraram Furtado, Sucupira e Alves (2014). Sem ter para onde ir, onde se fixarem, sem uma renda para se manterem, restava a muitos negros ficarem nas periferias urbanas ou refugiarem-se nas comunidades quilombolas.

A crueldade não se resume à violência física ou ainda ao linchamento moral a que foram submetidos. A privação da identidade do povo, combatida com o derramamento de sangue, foi e continua sendo a maior das agressões. De acordo com um levantamento realizado pela Fundação Cultural Palmares, são 3.524 grupos de quilombolas remanescentes.

Destes, apenas 154 foram titulados, ou seja, encontram-se em fase final de reconhecimento e proteção de quilombolas no Brasil. Ainda segundo a Época, os dados da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), mostram que outros 1.700 grupos aguardam a conclusão dos estudos e a emissão de laudos que atestam a conquista do título.

As comunidades remanescentes são agrupamentos semelhantes aos espaços formados por netos e bisnetos de escravos. E se na época, os inimigos vinham da casa-grande, eram escravocratas ou caçadores de mão de obra negra, hoje, a perseguição vem de grandes corporações da construção civil que, interessadas nesses espaços, esbarram na proteção legal definida no Decreto 4887/2003.

A realidade violenta segue atual e muitos são os casos de episódios que descambam para violência em uma escalada de atrocidades marcadas por ameaças, agressões e homicídios. Para se ter ideia do tamanho da disputa, o ano de 2017 foi considerado o período mais violento da última década com 113 ocorrências.

Saiba mais

De acordo com os índices da Conaq, entre o início de 2008 e o fim de 2017 registram-se 32 homens e 6 mulheres quilombolas assassinados. A Bahia e o Pará lideram estes números seguidos por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Piauí. As marcas da violência são ainda mais estarrecedoras se observadas as formas usadas para ceifar vidas.

Em 68,4% dos casos foram usadas armas de fogo. Em 13,2%, objetos perfurocortantes. 66% das mulheres quilombolas foram assassinadas com o uso de arma branca ou foram torturadas antes de chegar a óbito.

Tratores, escavadeiras seguem derrubando árvores e abrindo valas para drenar os córregos. É comum, ainda, homens armados serem vistos circulando pelos territórios. Um dos casos mais emblemáticos destes conflitos e de grande repercussão aconteceu no Quilombo de Santa Justina, no dia 21 de julho de 2016.

Simone, em trabalho de parto, não recebeu a assistência médica correta por causa dos seguranças que impediram a chegada da ambulância ao local. Ela precisou caminhar até o veículo e seguiu para o hospital onde enfrentou mais dificuldades. Depois de muita luta, ela conseguiu dar à luz. A criança nasceu com complicações, mas conseguiu se recuperar. O caso é reincidente. Simone perdeu uma filha porque foi impedida de instalar luz na própria residência. A menina necessitava de um medicamento que precisava ser armazenado na geladeira. Sem autorização, a criança foi impossibilitada de seguir o tratamento.

O processo de construção da identidade cultural negra no Brasil

No vídeo a seguir o professor falará mais detalhadamente sobre as bases da construção da identidade negra no Brasil. Assista:

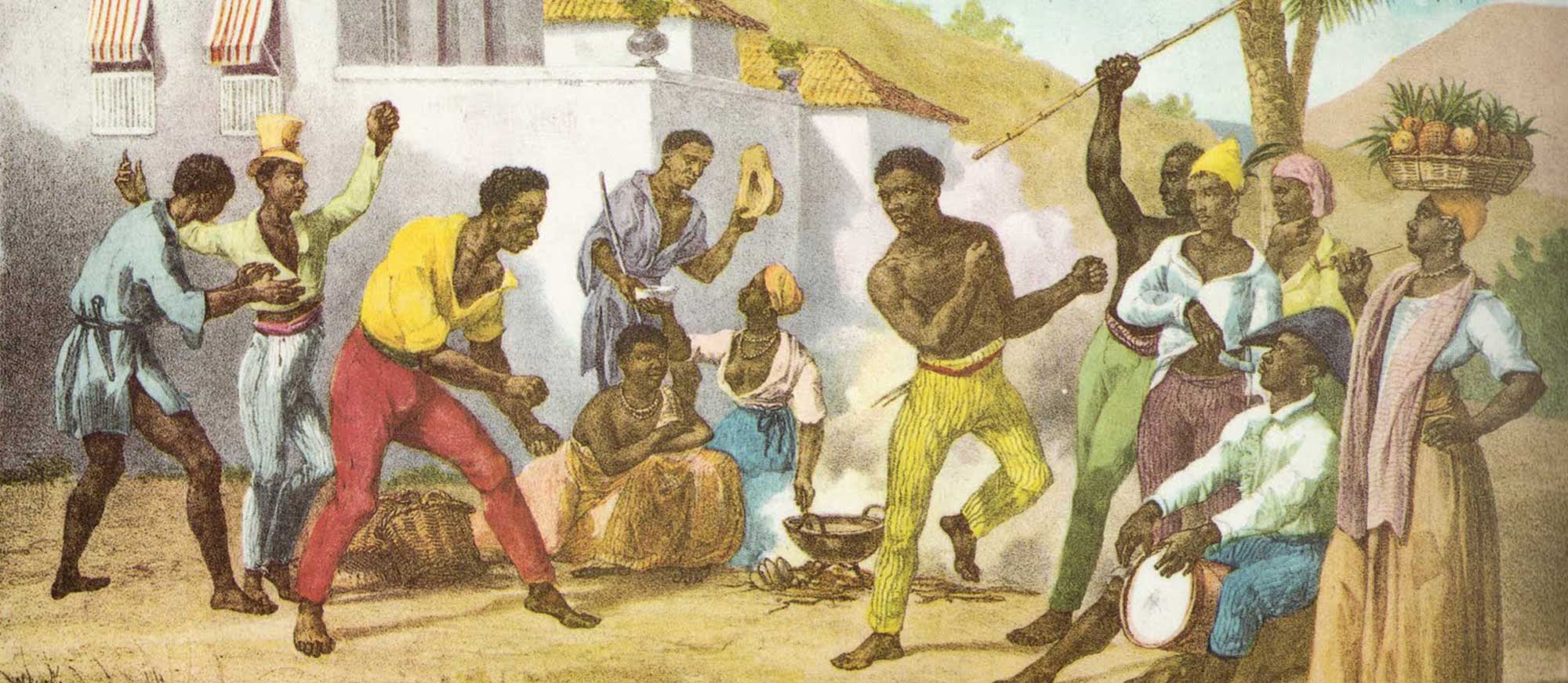

Capoeira

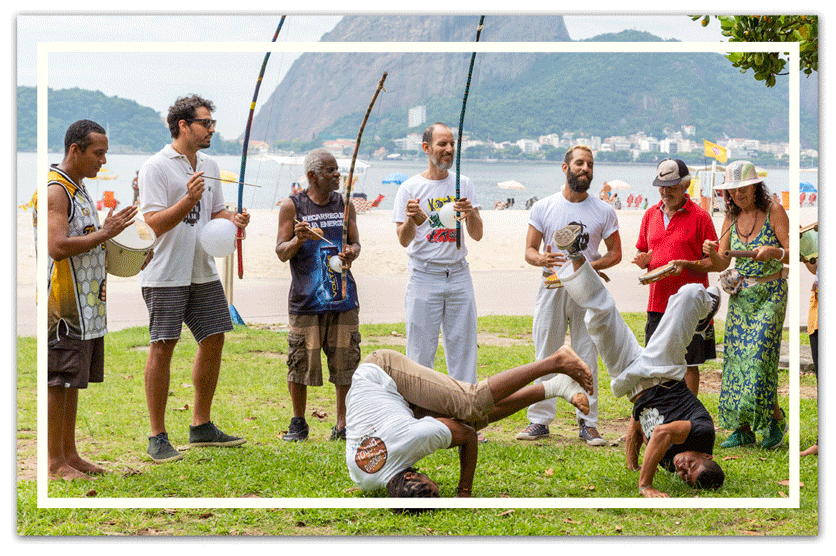

“Paranauê, paranauê, Paraná. Paranauê, paranauê, Paraná”. Abre a roda e entra na ginga. A associação é imediata e automaticamente vem à memória o som do berimbau. A musicalidade contagia. Com ela também imaginamos um grupo de pessoas reunido em um círculo. Elas desenvolvem uma série de movimentos ritmados que se confundem entre dança e arte marcial.

Mesmo relacionada a um contexto histórico marcado pelo sofrimento durante o período da escravidão, a capoeira sobreviveu às perseguições e transformou-se ao longo do tempo em um símbolo nacional que representa a luta de resistência. Trazida pelos escravos e descendentes de escravos no fim do século XVI, a prática da capoeira mantinha vivas as tradições do povo africano, entre elas, a preservação do idioma natal. Pouco se sabe, porém, da sua origem. Há sim, de fato, semelhança da música, dos instrumentos usados e de alguns movimentos de danças da Angola.

As manifestações artísticas promovidas pelos escravos, embora tivessem características relacionadas à socialização, não contavam com a simpatia da elite dominante. Mais do que isto, a intolerância da casa-grande era traduzida em intensa repressão contra a senzala.

Saiba mais

Além da capoeira, o Lundu também despertava a ira dos senhores e senhoras da alta classe e, apesar de ter sido dançado pela corte portuguesa em Lisboa, era considerada uma dança indecente quando expressada popularmente. O batuque, por sua vez, também não ficava atrás das demais manifestações e sofria perseguição igualmente.

Dessa forma, é possível perceber que a musicalidade africana tem grande influência na construção da identidade cultural negra no Brasil. Dos lamentos em forma de canto até os instrumentos musicais usados, tais como tambores, atabaques, chocalhos, pandeiros, entre outros, as contribuições são gigantescas e permanecem vivas até os dias de hoje. Entretanto, a partir do fim do século XIX e início do século XX, a preocupação em definir a identidade do indivíduo e as próprias manifestações culturais e esportivas brasileiras passou a incomodar a elite brasileira.

A imagem do Brasil, aos olhos do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, não desfrutava de boa credibilidade desde o tortuoso caminho até ali marcado pelo período de escravidão.

Assim sendo, se por um lado não existia a possibilidade de negar a miscigenação étnica evidente, já que a população era composta por negros, mamelucos, crioulos, cafuzos e índios, por outro se fez necessário mascarar o preconceito racial com o discurso evolucionista da mestiçagem.

Black is power

Pode-se afirmar que o corpo é uma construção social de estrutura biológica e que simbolicamente expressa culturalmente a história na qual o indivíduo está inserido. Muitas são as formas de usá-lo. Entre elas, desde os tempos antigos, estão os cabelos. Eles ganham destaque por ser um elemento representativo da personalidade do indivíduo e, nos dias atuais, têm ainda mais significado.

Conserva-se com ele um profundo valor simbólico de resistência e preservação cultural. O corte e o penteado podem expressar diversos sentimentos. As mulheres nos anos 1950, por exemplo, inspiraram-se nos cortes masculinos para aumentar o engajamento social e político feminino. Os homens apresentaram o Black Power que ganhou o mundo e se tratava de uma referência ao movimento negro americano. O Dreadlock também “fez a cabeça” de homens e mulheres por conta do movimento rastafári.

No Brasil, o cabelo crespo e a cor da pele são símbolos indissociáveis da construção identitária brasileira. Eles estão diretamente relacionados à consolidação da cultura negra. Entretanto, a sociedade, que normatiza e cria padrões estéticos afinados ao ideal branco europeu, classifica o cabelo do negro como ruim. É comum, inclusive, que muitos deles tentem ressignificar a sua estética por meio de alisamentos à base de produtos químicos ou equipamento apropriado. É, na verdade, uma tentativa de sair do lugar de inferioridade provocado pelo estereótipo predeterminado e que é diferente dos traços biológicos da própria raça.

Nos anos 1960 e 1970, o corpo, as cores e o ritmo musical negro influenciados pelas lutas pelos direitos civis negros nos Estados Unidos ascenderam os movimentos Black Power, Funk e Soul de tal forma, que despertam significativamente as manifestações de orgulho e restauração das heranças africanas. O reflexo de toda esta mobilização faz surgir nas principais capitais do Brasil os Bailes Black e artistas como Toni Tornado e Wilson Simonal, entre outros, que passam a se destacar como os principais nomes do movimento.

Os jovens negros brasileiros apropriaram-se, mesmo com todas as diferenças culturais, das questões políticas e sociais dos negros americanos e criaram uma conexão importante nas narrativas brasileiras de luta contra a desigualdade.

Saiba mais

Para se ter uma ideia da importância desta apropriação, Toni Tornado, em 1965, entrou nos Estados Unidos como imigrante clandestino e lá sentiu na pele o racismo e o menosprezo dos brancos. O artista brasileiro entendeu o sentido da luta dos negros por direitos civis e fez contato com os Panteras Negras, um grupo revolucionário que reivindicava o controle de instituições políticas e econômicas.

O maracatu

Os africanos escravizados e os seus descendentes brasileiros protagonizavam a dança em configuração de cortejo que representa as antigas coroações de Reis do Congo. O cortejo ao som de batuque, com cânticos e dança também era seguido pela realeza.

O jongo

O processo de construção da identidade cultural negra no Brasil também passa pela ressignificação do jongo. Destaca-se neste processo o retorno das crianças e dos jovens para as rodas. Isto porque, no passado, elas eram proibidas de participar por conta do caráter mágico vinculado à dança. Esta, inclusive, sempre foi uma das principais razões que justificavam tamanha perseguição.

A prática corporal afro-brasileira tem, na sua composição, a percussão de tambores, o exercício da dança coletiva e o canto. É importante dizer que hoje, o jongo, mesmo sendo reconhecido nas comunidades jongueiras, segue sofrendo com a desaprovação da sociedade de maneira geral.

Vale ressaltar que o jongo possui o registro como patrimônio cultural material do Brasil constituído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 2005. Para isto, especialistas e antropólogos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) iniciaram um minucioso trabalho de pesquisa em 2001 e graças a ele o jongo tornou-se a primeira manifestação de canto, dança e percussão de comunidades do Sudeste brasileiro de origem afro-brasileira.

O jongo ou caxambu, ou ainda tambu, chegou ao Brasil pela costa do Sudeste na primeira metade do século XIX. Destacam-se nesta prática o uso de tambores em acompanhamento ao canto. O estilo vocal tem como principal característica a entoação de frases curtas por uma pessoa e repetidas pelo restante do grupo.

Os participantes, dançarinos, encostam o ventre um no outro. O passo da dança é popularmente conhecido como umbigada. O jongo foi uma forma de comunicação entre os negros durante o período da escravidão que traduzia de forma poética as dificuldades pelas quais eram submetidos.

Saiba mais

Há estudiosos, no entanto, que descrevem o jongo e o caxambu como práticas diferentes. Os pesquisadores salientaram que o jongo estaria prestes a desaparecer por causa das restrições às participações de crianças e jovens.

Tendo em vista que apenas os “cumbas”, (mestres detentores dos poderes mágicos) poderiam participar desta prática cultural, o fim seria uma questão de tempo. Contudo, novas pesquisas realizadas já na década de 1980 confirmaram que o jongo estava presente nas favelas do Rio de Janeiro e que ele tinha papel fundamental na origem do samba.

O que sugere a capacidade de ressignificação da atividade. Pode-se dizer que as práticas e manifestações culturais, no caso das comunidades quilombolas, continuam sendo ressignificadas para atender ao processo de reafirmação étnico.

Ações afirmativas no Brasil – As cotas raciais

Os debates sobre cotas raciais desde sempre existiram. Antes mesmo da abolição dos escravos, discutiam-se medidas sobre a questão. As atrocidades cometidas pelo Estado suscitaram em vários setores da sociedade e principalmente no Parlamento, a necessidade de ações reparadoras pelos danos causados aos negros africanos e aos seus descendentes.

Em 1823, José Bonifácio tentou, junto à Assembleia Constituinte, uma mudança que buscava amenizar o sofrimento dos escravos imposto pelo sistema escravista. A proposta tinha como principal objetivo engendrar condições mais humanas para a transição do antigo regime de escravidão para o sistema de trabalho livre.

Bonifácio preocupava-se com a convivência entre as elites escravocratas e a multidão de “negros brutais” recém-libertados de um regime extremamente opressor. Enganam-se, porém, os que enxergam a preocupação de José Bonifácio apenas pelo viés humanitário. O peso da culpa por ir de encontro aos princípios ortodoxos cristãos também cabe na interpretação sobre seus atos.

As consequências do Brasil escravocrata são percebidas ainda, hoje, dentro da sociedade brasileira, e principalmente ressentidas pelo povo negro. A aceitação da cor de pele, o orgulho da sua identidade e o reconhecimento da própria história são condições valiosas para uma incessante busca pela igualdade de direitos.

Atenção

Diante disso, todas as medidas tomadas para reparação e todas as conquistas até então alcançadas pelo movimento afrodescendente, embora permitam uma redução do abismo que o separa da elite branca, ainda são insuficientes para conduzi-lo a um espaço de destaque mínimo.

Por outro lado, os movimentos sociais são organizados a fim de expressar suas demandas com propostas de transformação, bem como estimular e coordenar ações coletivas pela inclusão. Seja por meio de discursos ou ações práticas, eles lutam pela inclusão social e reconhecimento da diversidade cultural.

A complexa formação destes movimentos reúne um conjunto de entidades, organizações e indivíduos que lutam contra o racismo e pleiteiam condições mais dignas de sobrevivência para a população negra. Observam-se para isto os aspectos culturais, políticos e educacionais.

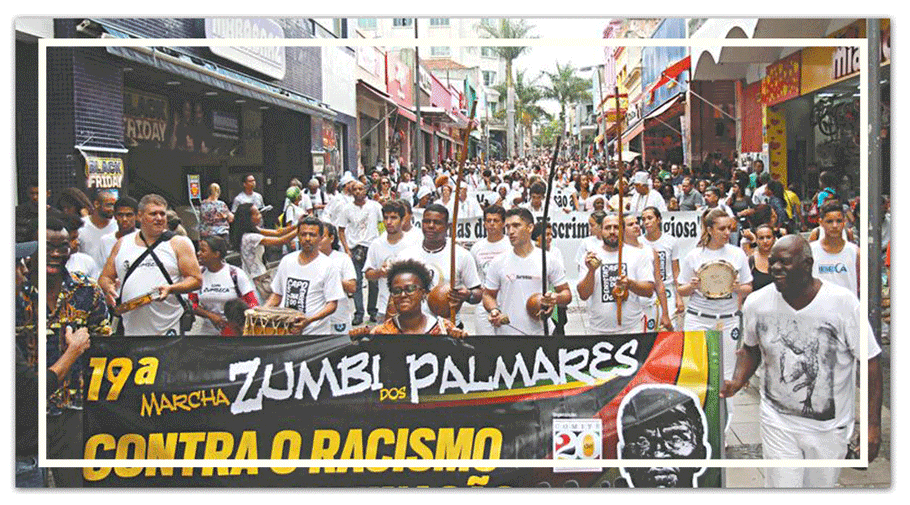

Um importante acontecimento na luta pelas ações afirmativas aconteceu em 20 de novembro de 1995. A Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela cidadania e pela vida marcou um momento importante na luta do povo negro contra a discriminação.

Durante a Marcha, foi entregue um documento ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste registro, constava o desenvolvimento de ações afirmativas para acesso dos negros a cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta.

Saiba mais

Um ano depois, durante a realização do seminário internacional Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa dos Estados democráticos contemporâneos, Fernando Henrique reconhece a existência do racismo, o que trouxe para o centro da discussão a necessidade de se criar políticas de combate às discriminações.

Em 9 de janeiro de 2003 é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei que obriga os estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio do país a inserir o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena na grade curricular.

O movimento negro passa a intervir na esfera educacional. Os seus representantes iniciam um trabalho de revisão dos conteúdos dos livros didáticos com os objetivos de reavaliar o papel do afrodescendente na história do Brasil e retificar o material preconceituoso existente.

A partir desta nova condição do negro e do novo posicionamento dele entre a sociedade moderna, a sua inserção no mercado criou novas expectativas. O acesso ao ensino de nível superior foi um passo importante para este cenário diretamente relacionado ao poder de consumo.

Com mais participação acadêmica, os negros passam a atuar na produção do conhecimento, e o branco, antes à frente da condução dos estudos e propostas na luta antirracista, vê os próprios afrodescendentes pesquisarem sobre a temática racial com um olhar muito mais crítico e analítico. Tais mudanças provocam tensões e descontentamentos. Tanto em relação aos novos elementos para análise, assim como as disputas de poder no espaço acadêmico.

Ações afirmativas têm servido a alguns Estados, sobretudo após a Segunda Guerra, para reverter emergencialmente um quadro de desigualdades extremas e duradouras.

Alguns países como a Índia, Malásia, entre outros, têm investido em medidas compensatórias. Sejam elas direcionadas às castas, aos grupos de cor, grupos étnicos ou outros menos favorecidos.

Saiba mais

O fenômeno do multiculturalismo surgiu no fim dos anos 1970 como projeto educacional de pedagogia tanto para escolas quanto para universidades. Além destes dois setores, a contribuição voltou-se para o emprego público e a vida associativa.

Os países com um Estado social desenvolvido e uma escola pública com funcionamento em condição de quase monopólio foram os primeiros a lidar com a diversidade cultural trazida pelos, principalmente, alunos, filhos de imigrantes.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 4

Distinguir criticamente as relações étnico-raciais no Brasil

A educação para as relações étnico-raciais no Brasil - Lei nº 10.639/2003

Muitas são as discordâncias entre autores, intelectuais e militantes dos movimentos sociais com posicionamentos e perspectivas ideológicas distintas diante desta matéria. A falta de consenso pode, em algumas circunstâncias, provocar desentendimentos.

Tendo em vista a diversidade de termos e conceitos dentro da temática racial, a questão ganha várias interpretações da sociedade brasileira por parte dos seus atores. Destacam-se nesta controvérsia os movimentos sociais.

O Movimento Negro cria relevância no cenário por exercer e cumprir uma tarefa fundamental nesta discussão ao redefinir e redimensionar a questão social e racial na sociedade.

Além de denunciar os crimes cometidos e reinterpretar a realidade, o movimento contribui no processo de reeducação do cidadão tanto no aspecto político quanto acadêmico da população brasileira.

A identidade negra segue um processo de construção social gradativo, estendido, além do seio familiar e dos seus desdobramentos, como construção histórica, cultural e plural. No entanto, o grande desafio durante este exercício sempre foi e permanece sendo a prática de trabalhar a identidade negra de forma positiva em um universo social que, ao longo de todos os tempos, foi conduzido para que eles, os negros, devessem, para serem aceitos, negar a si enquanto raça.

Desta forma, compreende-se que o período escolar em toda a trajetória percorrida durante a formação do indivíduo tem função essencial na construção da identidade. A escola tem responsabilidade social e educativa não apenas para lidar positivamente com o tema, mas também e principalmente para compreender e respeitar a complexidade do processo.

Qual a sua “raça”? A pergunta sugere o debate. O termo “raça” sempre suscitou discussões nos campos das Ciências Sociais. O questionamento carrega um peso que pode soar desconfortante e a reação não costuma ser positiva com a indagação.

A razão está na dificuldade de compreensão que existe na problemática relação entre os negros e os brancos construída ao longo do tempo. O termo, embora remeta ao que há de mais tenebroso na história da humanidade, o nazismo, se colocado fora deste conceito biológico e de dominação, pode propor uma interpretação com base na dimensão social e política.

No Brasil, a discussão sobre racismo perpassa na maioria dos casos pela cor da pele. A aparência física é a base para uma classificação maniqueísta em que a avaliação passa pela competência e capacidade. Tem-se acesso a este tipo de percepção na família, na escola, no círculo de amizades, relacionamentos afetivos, área profissional, entre outros.

Este tipo de comportamento denota a afirmação do racismo por sua negação. O racismo é negado sistematicamente pela sociedade brasileira, entretanto, com o surgimento das redes sociais, a disseminação da opinião acabou dando rostos a quem pratica o racismo.

Os militantes e intelectuais que adotaram o termo “raça”, como dito anteriormente, não o fazem no sentido biológico e, a partir deste contexto, é possível compreender que as raças são construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder.

Culturalmente falando, aprendemos que negros e brancos se diferem pela forma como somos educados e socializados, e estas diferenças fazem enxergar o outro conforme as nossas subjetividades, o que suscita a hierarquização das classificações sociais, raciais, de gênero, entre outras, de forma desigual.

Saiba mais

Na contramão desta linha de pensamento, os militantes e intelectuais que fazem uso do termo “etnia” consideram que o seu uso reduza a percepção determinista biológica provocada pela expressão “raça”.

Por outro lado, os nazistas consideravam-se diferentes dos demais povos tanto no aspecto cultural quanto nas características físicas e religiosas. Consideravam-se seres superiores por serem brancos e arianos.

Com todo o horror provocado pelo nazismo durante a Segunda Guerra, houve uma reorganização das nações do mundo e, nesta nova ordem, o racismo e a ideia de raça no sentido biológico, considerado inaceitável, associou o termo “etnia” às diferenças dos povos judeus, índios, negros, entre outros.

A escola tem papel importante na transformação do pensamento sobre as relações étnico- raciais no Brasil. Atualmente, além da lei 10.639/03 e das diretrizes estabelecidas para a educação, existe uma produção acadêmica mais consistente com o conteúdo elaborado incorporado como fonte de pesquisa.

O diálogo entre as escolas, as secretarias de educação e os grupos culturais, juvenis, as entidades do Movimento Negro, ONGs e os núcleos de Estudos Afro-Brasileiros facilita os processos de construção e implementação de práticas pedagógicas voltadas para a diversidade étnico-racial, sobretudo para reforçar a questão da identidade de cada membro da comunidade escolar. Este cenário de entendimento, de forma respeitosa e digna entre os segmentos, também é pensado como uma forma de superação do racismo.

Os professores na condição de educadores têm a função de construir práticas e estratégias pedagógicas que estimulem a igualdade racial nas salas de aula. O acesso à cultura indígena, africana e afro-brasileira oferece a eles o suporte necessário para o combate à discriminação racial e para se colocar em prática as ações afirmativas voltadas para o negro e o índio com o objetivo de superar e romper com o mito da democracia racial.

Ainda que tenhamos trazido como temas: as sociedades indígenas, as relações sociais, a sociedade escravocrata e as religiões africanas, aliás, assuntos relevantes para a fundação das Ciências Sociais, somente nos últimos anos é que a questão ético-política alcançou mais visibilidade para a sociedade e associações científicas.

O racismo e o antirracismo

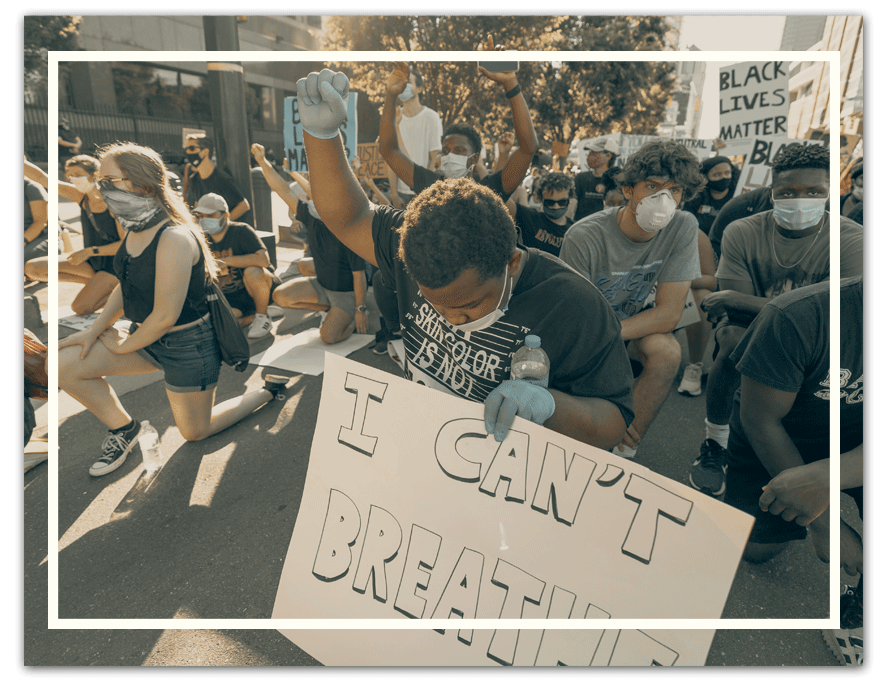

No Brasil, jovens negros e pardos são as maiores vítimas de mortes causadas por violência ou enfrentamento policial. A maioria oriunda de favelas e periferias. As reportagens nos jornais são unânimes em apontar que a falta de políticas públicas com foco nessa geração, somada às operações policiais com base na repressão e não na preservação da vida, acabam sendo as grandes causadoras desse número alto.

Estudos apontam que 77% das mortes de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos no Brasil sejam de negros. Se você chegou até o fim desse texto, já sabe que é praticamente impossível não associar esses fatos à questão do racismo.

No vídeo a seguir o professor falará mais sobre racismo e antirracismo. Assista:

Como foi possível observar até aqui, o racismo não é um fato recente.

Desde o Brasil Colônia que índios e negros foram vistos como seres inferiores. Os negros sequer ganharam o status de humanos.

Eles eram coisas que precisavam ser negociadas. Ambas etnias nunca tiveram suas culturas e identidades reconhecidas, mas quando não aniquiladas totalmente, foram obrigados a aceitar um novo deus, uma nova língua e a viverem dominados.

Conquistas importantes dos movimentos afro-brasileiros provocaram mudanças na sociedade. A partir da Lei nº 7.716/1989, o racismo virou crime. Como explica a lei, racismo implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade. O Ministério Público tem legitimidade para processar o racista.

A lei tem autonomia para atuar em várias situações, por exemplo, pessoas negras que eram impedidas de ter acesso a estabelecimento comercial ou residencial pelas entradas sociais. Não se pode mais “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

Saiba mais

Prevista no artigo 140, Parágrafo 3, do Código Penal, a injúria racial ofende a honra de alguém, valendo-se para isso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.

No decorrer da história, negros têm lutado para que sua cultura e sua identidade fossem respeitadas no mundo todo. Nos Estados Unidos, país que também carrega o fardo inglório da escravidão, a prática foi abolida, porém o racismo segue escancarado. A segregação oficial chegou a determinar por lei quais os assentos que brancos e negros deveriam ocupar nos transportes públicos conforme a cor da pele.

No Brasil, a questão nunca foi aparente, diferentemente do modelo americano, declarada de forma evidente. Se os negros americanos, mesmo aqueles que fazem parte da classe média, manifestam-se quando a própria representatividade é desqualificada ou questionada, parte dos negros brasileiros, em situação semelhante, dificilmente se pronuncia e quando isto acontece, aqueles que o fazem são reprimidos. Afinal, não há racismo no Brasil e todos são iguais.

A Assembleia das Nações Unidas declarou a Década Internacional de Povos Afrodescendentes (2015-2024). Nesta declaração, há uma recomendação que os países previnam e punam as violações dos direitos humanos que afetem os negros, incluindo, inclusive, os agentes do Estado. O documento coloca como estratégico o desenvolvimento de ações que reconheçam os povos e facilitem o acesso deles à justiça, intensificando a prática de políticas de proteção social, prevenção, acolhimento e reparação.

Saiba mais

Em matéria publicada pela revista Exame em 13 de novembro de 2019, a população negra morre 2,7 vezes mais do que a branca, sendo a principal vítima de homicídio no Brasil. A informação é do informativo: Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil e foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).