Descrição

Instrumentos técnicos e normativos de preservação do patrimônio cultural. As cartas patrimoniais e o contexto internacional de preservação do patrimônio cultural.

PROPÓSITO

Compreender os instrumentos de preservação do patrimônio cultural para fins de conhecimento técnico-jurídico e operacional empregados na proteção, conservação, salvaguarda e requalificação dos bens culturais.

Preparação

Antes de iniciar o conteúdo deste tema, acesse o Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural no website do IPHAN, os artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as Cartas Patrimoniais traduzidas em português e as legislações do patrimônio disponíveis no website do IPHAN.

OBJETIVOS

Módulo 1

Descrever os conceitos aplicados no campo do patrimônio cultural

Módulo 2

Listar os instrumentos de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural no âmbito internacional

Módulo 3

Identificar os instrumentos de preservação de patrimônio cultural vigentes no Brasil

Introdução

Foi no sentimento de afirmação nacional dos projetos do século XIX, especialmente após a independência do país em 1822, e os do início do século XX, que as ações sistemáticas de preservação do patrimônio se apoiaram e a partir dele surgiram em um contexto político-estratégico e estatal.

Os projetos culturais mais amplos e de tendência nacionalista aparecem notadamente no período do Segundo Reinado (1840-1889) e são perceptíveis na literatura, na música e nas artes plásticas. Não só o Brasil, mas todos os Estados Nacionais presentes no século XIX precisavam de seus mitos de origem e alegorias para forjarem suas unidades próprias, constituírem-se como grupo e distinguirem-se dos demais.

Ainda nesse contexto cultural, podemos tomar como importante referência a criação de alguns museus, que compartilhavam também dos objetivos de criação de uma história e de construção de uma memória nacional por meio da exposição da riqueza cultural do Império (SANTOS, 2004). São alguns exemplos:

Museu Nacional

Rio de Janeiro (1818)

Fonte: Halleypo/wikimedia.

Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Rio de Janeiro (1842)

Fonte: Dornicke/wikimedia.

Museu Goeldi

Belém (1866)

Fonte: JLPizzol/Wikimedia.

Museu Paulista

São Paulo (1895)

Fonte: Webysther/Wikimedia.

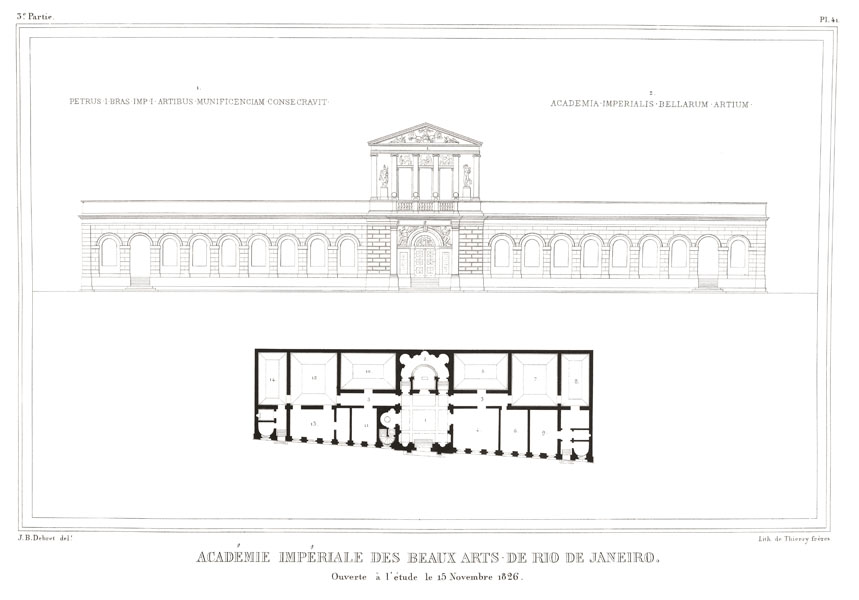

Outro aspecto que merece destaque nesse contexto introdutório é a contribuição que a Academia Imperial de Belas Artes, criada em 1816 e inaugurada em 1826, traz ao projeto político do Império de construção da nação e da sua identidade cultural, liderado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, conhecido como IHGB (PEREIRA, 2012). Sua criação representou uma estratégia oficial importante para o estabelecimento de parâmetros para o programa político e cultural que se pretendia, especialmente em termos de construção de uma narrativa sobre a história do país.

O IHGB era o lugar de onde se falava e escrevia sobre o Brasil. Com isso, podemos afirmar que o projeto de construção da nação foi retomado por sucessivas gerações, com diferentes formas de pensar e projetar o futuro do Brasil (PEREIRA, 2012), no século XIX e no século XX.

Projeto da Academia Imperial de Belas Artes, Jean-Baptiste Debret, Arquivo Nacional, século XIX e Obras na Academia Imperial de Belas Artes, Marc Ferrez, Instituto Moreira Salles, século XIX. Fonte: Joalpe/Wikimedia e Ederporto/Wikimedia.

A proteção de patrimônios históricos e artísticos nacionais é, portanto, uma prática característica dos Estados modernos que, por meio de determinados agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base em instrumentos jurídicos específicos, delimitam um conjunto de bens no espaço público. É pelo valor que lhes são atribuídos, em defesa da sua permanência para as gerações futuras, que esses bens e essas manifestações culturais passaram a ser vistos como símbolos da nação, ou seja, seu valor passou a ser de interesse público e social, perante o compromisso e a proteção regulados e assumidos pelo Estado.

Dentro da prática de atribuir valor de patrimônio aos bens culturais (ou valoração) – inicialmente materiais (1937) e, posteriormente, imateriais (2005) no Brasil ‒, um conjunto de conceitos e instrumentos normativos foi estruturado e passou a fundamentar e garantir o desenvolvimento das atividades técnico-operacionais no campo da preservação, como veremos daqui por diante.

MÓDULO 1

Descrever os conceitos aplicados no campo do patrimônio cultural

Para começar os seus estudos, veja uma breve explicação da professora Flávia Miguel, mestre em história, e especialista em educação patrimonial.

Contextos

Rio de Janeiro, 5 de abril de 1937.

Meu caro Mário,

Tive muito pesar de não ver v. na última vez em que veio ao Rio. Mas fiquei, em compensação, satisfeito com as notícias excelentes que recebi sobre a sua saúde, pelo Portinari, o Manuel e o Carlos Drummond. Espero realmente que v. esteja restabelecido de vez e bem disposto em todos os sentidos.

(...)

Esta carta, porém, tem sobretudo o fim de lhe submeter uma consulta: quem é que v. me aconselha contractar para delegado do SPHAN, em São Paulo?

Peço-lhe com grande empenho o favor de me dar uma palavra de resposta com a maior urgência.

Abraço apertado do.

Rodrigo Melo Franco de Andrade

(Carta de Rodrigo Melo Franco de Andrade para Mário de Andrade, enviada em 5 de abril de 1937. Acervo do Arquivo Central do IPHAN, seção Rio de Janeiro, Série Arquivo Técnico e Administrativo, Relatório de Atividade do IPHAN, 1936-1937, grifo nosso)

Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, órgão federal criado para proteger o patrimônio cultural no Brasil, em 1937, envia a Mário de Andrade uma carta pedindo ajuda para contratar um assistente técnico que atuasse na seleção dos bens para fins de tombamento.

Essa atitude é a clara demonstração de que a participação do Estado na preservação do patrimônio deveu-se aos novos direcionamentos da política cultural e educacional dos anos 1930 e 1940 no Brasil, sobretudo como parte de um projeto oficial mais amplo, o de modernização do país junto ao estabelecimento do Estado Novo. Ambos suscitaram a constituição da preservação do patrimônio como um campo de práticas e de estudos. Por isso, intelectuais identificados com o movimento modernista, como Mário de Andrade, Lúcio Costa e Rodrigo Melo Franco de Andrade, tiveram uma importante participação na constituição desse campo, desde as primeiras propostas para criação do órgão federal, o SPHAN, a pedido do Ministro da Educação e Saúde (MES) Gustavo Capanema, homem politicamente forte no governo getulista.

Estado Novo

Getúlio Vargas, ao assumir o poder, ansiava por uma ampla renovação política, econômica e cultural. Esse anseio reflete-se na criação, por exemplo, do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, tendo como preceito uma ação voltada para o futuro e a formação do novo homem brasileiro (CAVALCANTI, 1999, p. 65).

Saiba mais

Importa destacar que outro grupo, liderado por José Mariano Filho e Gustavo Barroso, também se envolveu na defesa do patrimônio. De acordo com Sena (2011), eles eram declaradamente adversários dos modernistas e integravam a “corrente neocolonial”. Barroso, fundador e diretor do Museu Histórico Nacional (MHN) desde 1922, também participou das atividades de proteção do patrimônio por meio da inspeção de monumentos nacionais e comércio de objetos artísticos mediante uma inspetoria nacional integrada ao MHN.

A criação oficial do SPHAN, em 1937, advém, portanto, do empenho de modernistas, da chamada modernização do país, do estabelecimento do Estado Novo e, sobretudo, da promulgação do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que definiu a constituição do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como a sua forma de proteção por meio do tombamento. Aliás, essa união é uma peculiaridade da constituição do campo do patrimônio cultural no Brasil, ou seja, a associação de um projeto moderno ao estudo e à conservação dos bens culturais do passado.

A consolidação do SPHAN no MES deveu-se, fundamentalmente, à atuação do advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, a quem foi confiada a direção do SPHAN durante trinta anos, de 1937 a 1967, e às contribuições de intelectuais como:

Mário de Andrade

Escritor, integrante do grupo paulista, idealizador do anteprojeto de criação do SPHAN e representante técnico da instituição em São Paulo.

Mário de Andrade, Michelle Rizzo, 1928. Fonte: Materialscientist/Wikimedia.

Lúcio Costa

Arquiteto, principal autoridade técnica e chefe da Divisão de Estudos de Tombamentos (DET).

Lúcio Costa, autor desconhecido, século XX. Fonte: Fabiumas/Wikimedia.

Carlos Drummond de Andrade

Organizador do Arquivo e responsável pela Seção de História.

Carlos Drummond de Andrade, autor desconhecido, Arquivo Nacional, 1970. Fonte: Joalpe/Wikimedia.

Hanna Levy

Historiadora da arte e do patrimônio, judia-alemã, atuou durante as décadas de 1930 e 1940 na difusão e produção de conhecimento sobre a produção artística.

BELOW, Irene. Jene wider-sinnige Leichtigkeit der Innovation (Aquela contraditória facilidade de inovação) – A Crítica científica, a Sociologia da Arte e a Mediação da Arte. Consultado em meio eletrônico em: 15 jun. 2006.

Segundo Andrade (apud GONÇALVES, 2002), a defesa de uma tradição para civilizar foi um dos argumentos utilizados por Rodrigo Melo Franco de Andrade em seus discursos relativos à criação do Serviço do Patrimônio.

Nessas ocasiões, seu objetivo era advertir que o Brasil só passaria a existir na medida em que possuísse um passado ou uma tradição, e esse passado valorizado teria essencialmente o papel de civilizador. Para ele, a apropriação do patrimônio histórico e artístico foi a solução encontrada de se apropriar do passado.

Os monumentos, sobretudo os relativos à arquitetura colonial brasileira, solidificaram essa concepção do patrimônio como formas visuais e culturais da memória e da identidade nacional tão almejada em fins dos anos 1930.

Resumindo

Ao analisarmos a história institucional do SPHAN, situando-a no contexto das ações políticas e culturais do Estado Novo, também estamos analisando a constituição desse campo de estudo uma vez que, no caso brasileiro, essas narrativas se fundem. Em síntese, a história institucional se confunde ou se mistura ao que estamos nomeando de constituição do campo do patrimônio.

Uma das principais referências em termos do estudo da constituição desse campo foi feita pela historiadora Márcia Chuva, em 2009, resultado de sua tese defendida em 1998 sob o título:

A autora dedicou-se à questão da “invenção” do patrimônio nacional como uma prática constitutiva dos processos de formação do Estado e da construção da nação, privilegiando em seu estudo os quadros do órgão federal, a rede de relações de seus agentes (técnicos e colaboradores) e a sacralização de determinado universo de bens materiais definidos como patrimônio nacional.

Márcia Chuva considerou a produção impressa, o exercício das práticas administrativas e a arquitetura dos monumentos como as diferentes formas de registro dos discursos produzidos pelo SPHAN. A autora destaca que:

(...) as práticas de preservação cultural no Brasil devem ser consideradas como dispositivos de integração de segmentos de uma população contida no território delimitado como nacional. Essa modalidade de integração cultural e territorial, que, acionada pelo exercício do poder de definição do patrimônio histórico e artístico nacional, instituiu-se a partir do SPHAN, foi um dos meios de construção da nação, pela materialização no espaço de uma “história nacional”. Tratava-se, portanto, de se construir, associadamente ao processo de formação do Estado, uma “biografia” da nação que lhe desse profundidade histórica. Se havia, no Brasil, desde fins do século XIX, ideias nesse sentido (AZZI, 1980), somente como o projeto de nacionalização, implementado pelo Governo Vargas, aglutinaram-se as medidas no sentido da construção efetiva de uma “memória nacional”. A amplitude do que viria a ser designado patrimônio histórico e artístico nacional abrangeria, sem dúvida, uma porção ínfima do imenso território desconhecido e delimitado como nacional por linhas imaginárias, no qual o SPHAN identificou a “porção edificada” do Brasil, ajudando a “edificar” o País. (CHUVA, 2009, grifo nosso)

Dentro dos mesmos propósitos, porém com objetos de pesquisa distintos, vale destacar as contribuições feitas pelas autoras Marcia Sant’Anna e Maria Cecília Londres Fonseca, resultantes de investigações em dissertação de mestrado e tese de doutorado.

Marcia Sant’Anna (1995), pesquisadora e arquiteta, traz à tona uma análise do ponto de vista instrumental/normativo por meio de sua dissertação intitulada:

Ela se dedica a interpretar e discorrer sobre a preservação das áreas urbanas consideradas patrimônios no Brasil, especialmente com a elevação de Ouro Preto à categoria de monumento nacional, em 1933. Segundo ela, essa elevação marcou o início da trajetória do SPHAN, pois Ouro Preto foi considerada cidade-paradigma da nacionalidade, berço da nossa cultura e obra de arte, a ser conservada em sua total integridade. A autora ainda destaca que “a preservação do patrimônio é uma prática em constante transformação, estendendo-se continuamente a novos objetos, a imutabilidade – ou a pouca complementação – da legislação torna-se um fato digno de nota e, sem dúvida, revelador sobre a prática preservacionista no Brasil” (SANT’ANNA, 1995), visto que o Decreto-Lei 25/1937 rege até os dias atuais a formação de proteção dos bens culturais imóveis, móveis e integrados.

Maria Cecília Londres Fonseca, considerada uma das principais referências sobre a constituição do IPHAN, destaca na obra, produto de sua tese de doutorado defendida em 1994, que:

“[...] as políticas de preservação se propõem a atuar, basicamente, no nível simbólico, tendo como objetivo reforçar uma identidade coletiva, a educação e a formação de cidadãos. Esse é, pelo menos, o discurso que costuma justificar a constituição desses patrimônios e o desenvolvimento de políticas públicas de preservação.”

“[...] o objeto dessa análise não é um produto – o conjunto de bens culturais que compõem o patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil, ou os discursos que legitimam essa produção – e sim o próprio processo de construção desse patrimônio, ou seja, as práticas institucionais desenvolvidas por determinados atores, que podem ser mais ou menos democráticos. A perspectiva do trabalho é primordialmente histórica: procurei montar uma narrativa a partir da qual seja possível distinguir categorias universais como memória, tradição, monumento, de formulações particulares – como patrimônio e preservação – e continuidades de diferenças”(FONSECA, 2005, grifo nosso).

Os propósitos observados até aqui relativos à criação do SPHAN, atualmente IPHAN, unem-se aos propósitos das práticas do campo da preservação do patrimônio cultural implementadas no Brasil, uma vez que, à medida que o órgão se consolidou, instrumentos técnico-operacionais e normativos foram redigidos e implementados. Outrossim, conceitos que explicam (e esclarecem) esses processos de identificação, valoração e proteção também foram se consolidando, dando origem a um conjunto de termos que nos ajuda a compreender as principais ações que atualmente são realizadas.

Dentre as principais, destacam-se: preservar, proteger, conservar, restaurar, requalificar, identificar e salvaguardar.

Conceitos de preservação do patrimônio cultural

Como visto, todos esses conceitos de preservação do patrimônio cultural têm como base um conjunto de atividades práticas e de tomadas de decisões – teórico-conceitual, metodológico e jurídico – que norteou e subsidiou suas definições. Vamos conhecê-los em detalhes a seguir:

Compreendida no Brasil como qualquer ação dedicada aos bens culturais. Segundo Sonia Rabello (2009), jurista especialista no estudo do instrumento do tombamento como forma de proteção do patrimônio material, comumente, costuma-se entender e usar, como se fossem sinônimos, os conceitos de preservação e de tombamento.

É importante, porém, distingui-los, uma vez que diferem quanto aos seus efeitos no mundo jurídico, particularmente para apreensão mais rigorosa do que seja o ato de tombamento. Para ela, preservação é um conceito genérico, do qual se pode compreender toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a memória de fatos ou valores culturais de uma Nação.

Tem um sentido legal, vinculado ao instrumento e seus efeitos quando da utilização em um bem cultural valorado.

“O ato do tombamento, conforme previsto no Decreto-Lei 25/1937, caracteriza-se como ato administrativo [...]. Sendo ato administrativo, é mister que tenha os pressupostos técnicos que constituirão sua motivação” (RABELLO, 2009, grifo nosso).

A norma prevê a proteção por meio do tombamento dos bens móveis e imóveis que sejam de interesse público por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Cf. artigo 1º do Decreto-Lei 25/1937), desde que sejam explicitados e justificados os valores culturais dos bens.

De ações amplas e “genéricas” determinadas ao conceito de preservação à proteção compreendida pelo viés legal, por meio de um decreto-lei e das determinações da forma de atuação – processo administrativo com explicitação dos valores –, passamos ao entendimento de conservar, restaurar e requalificar. Veja mais a seguir:

Trata-se de um conjunto de ações e processos destinado à manutenção do patrimônio cultural ou natural, sem alteração de suas características, visando à preservação do seu significado.

Exemplo dessas ações realizadas com o propósito de conservar um bem protegido como patrimônio cultural são os chamados planos de conservação preventiva, como os realizados para acervos e coleções que cumprem o objetivo de desacelerar ou minimizar o processo de degradação dos bens culturais, sendo, portanto, uma ação fundamental a ser desenvolvida por qualquer museu (IBRAM, s.d.), tais como a verificação dos principais agentes de deterioração, a avaliação das condições ambientais, os protocolos de manuseio, higienização e transporte.

Trata-se de uma ação interventiva, realizada por meio de um conjunto de atividades para o restabelecimento (estrutural) ou reparação dos danos físicos (pela ação do tempo ou pelo homem) de um bem cultural protegido, móvel ou imóvel, visando à sua permanência por mais tempo para as gerações futuras.

Toda ação de restauração ou intervenção física em um bem cultural deve seguir as orientações técnicas previstas para cada tipo de construção ou material, conforme protocolos e autorizações emitidos por órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural e pelas orientações previstas nas cartas patrimoniais.

Também é considerado parte das ações dedicadas aos bens imóveis, especialmente as cidades com conjuntos ou sítios urbanos protegidos e valorados no âmbito do patrimônio cultural.

Diz respeito a um conjunto articulado de ações destinado à requalificação (conhecida também por revitalização e reabilitação) para conversão de espaços degradados ou subutilizados, com a criação de novos usos, ou à recuperação de espaços antigos, em estreito diálogo com o urbanismo e o planejamento urbano das cidades.

Preza pela integração dos espaços com os diferentes interesses de uso, a melhoria da qualidade de vida e das atividades produtivas nesses espaços e nas cidades, bem como para o atendimento às demandas de circulação, lazer e habitação.

Os conceitos práticos identificar e salvaguardar dizem respeito a duas medidas utilizadas pelos órgãos de preservação – federal, estadual e municipal – para identificar os bens culturais passíveis de valoração para fins de proteção, como o tombamento (bens materiais, móveis ou imóveis) ou o registro (bens imateriais).

No âmbito da identificação, um instrumento técnico-operacional de extrema importância é o inventário, que tem o objetivo de levantar, arrolar, pesquisar e conhecer os bens culturais alvo dessa ação para fins de proteção legal por meio do tombamento ou do registro.

Diz respeito às "medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão, e a revitalização desse patrimônio em seus diversos aspectos” (UNESCO, 2003).

Exemplo

Um exemplo prático que levou à consolidação desses conceitos foi o tombamento das arquiteturas religiosas, representantes de grande parte da proteção legal feita pelo IPHAN desde a sua criação, que fizeram parte do Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados, INBMI, em 1986, para conhecimento, levantamento e fiscalização de todos os elementos constitutivos desses espaços, tais como elementos artísticos decorativos e devocionais, móveis, imaginárias, quadros, entre outros. Uma associação entre a proteção e a identificação.

A efetividade da salvaguarda dos bens imateriais reconhecidos pelo IPHAN, por sua vez, demandou a elaboração e o estabelecimento de diretrizes para sua manutenção e reprodução. Daí a promulgação da:

Portaria do IPHAN n. 200, de 18 de maio de 2016

A portaria vai de encontro à necessidade de viabilizar com o envolvimento dos segmentos sociais que cultivam o bem, com respaldo e consentimento das bases sociais envolvidas. Sem as bases sociais, o bem cultural não subsiste seja como prática ou referência (IPHAN, 2016).

A portaria expressa as seis linhas de diretrizes do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI, apoiando e fomentando a documentação e a produção de conhecimento sobre o bem registrado. Proteção, identificação e salvaguarda associadas à elaboração de um instrumento normativo e técnico-operacional no contexto dos bens imateriais.

Atenção

A descrição dos conceitos relacionados anteriormente, bem como casos de sua aplicabilidade e associação entre si, mostrou-nos que a criação de um órgão federal de preservação do patrimônio cultural (inicialmente histórico e artístico) levou ao estabelecimento de práticas que conduziram à formulação de instrumentos técnicos e normativos, estruturando um conjunto de esquemas explicativos de ações implementadas desde 1937, e aqui compreendidas como conceitos práticos.

Adiante, vamos analisar mais detalhadamente como as normas nacionais e internacionais, em determinados contextos, foram responsáveis pela maneira como “moldamos” os processos de valoração dos bens culturais na categoria patrimônio cultural no Brasil.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 2

Listar os instrumentos de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural no âmbito internacional

Contexto internacional

Pode-se situar o nascimento do monumento histórico em Roma, por volta do ano de 1420. Após o exílio de Avignon (1305-1377) e, logo depois, do Grande Cisma (1379-1417), Martinho V estabelece a sede do papado na Cidade devastada, cujo poder e prestígio ele pretende recuperar. Um novo clima intelectual se desenvolve em torno das ruínas antigas, que doravante falam da história e confirmam o passado fabuloso de Roma, cujos esplendores Poggio Bracciolini e seus inimigos humanistas pranteiam, condenando-lhes a pilhagem.

(CHOAY, 2001)

Françoise Choay (2001), na epígrafe acima, ao situar o nascimento do monumento histórico em Roma por volta de 1420, lembra-nos de que os recortes cronológicos por vezes optados requerem ser modulados em função de exceções, antecipações e sobrevivência.

A exemplo disso, o autor comenta que o interesse intelectual e artístico atribuído por uma pequena elite do Quattrocento aos monumentos da Antiguidade era produto de uma longa maturação e tivera precedentes desde o último quartel do século XIV.

Para Choay, a noção moderna de monumento pressupõe a ideia de distância e a percepção da alteridade de uma civilização em relação a outras, o que só vai ocorrer no Renascimento, quando, pela primeira vez, uma cultura distante mais de um milênio no tempo é considerada ancestral do presente. O olhar distante e “estático”, longe das paixões medievais que transformaram edificações antigas em objetos de reflexão e contemplação, já estava presente na segunda metade do século XV.

Quattrocento

Quattrocento refere-se aos eventos culturais e artísticos do século XV na Itália, analisados em conjunto. Engloba tanto o final da Idade Média (arte gótica e gótico internacional) quanto o começo do Renascimento. Os artistas voltaram-se mais às formas clássicas da Grécia e de Roma. Fonte: Wikipédia

Resumindo

De modo geral, ao longo dos séculos XV ao XVIII, sobretudo na cultura ocidental, inúmeras foram as tentativas de intervir e “salvaguardar” objetos da Antiguidade, edifícios, obras de arte, entre outros. Essas ações esporádicas – dos estudos às interferências físicas propriamente ditas – despontaram em vários países a partir do século XV até o início do XVIII e, em especial, dedicando-se mais às obras construídas.

O século XV na Itália, por exemplo, marcado pelas primeiras ordenanças papais, foi palco de grandiosas encomendas. Estas, por sua vez, representavam muitas vezes a atualização de uma obra ao gosto da época, como a da fachada de igrejas, a manutenção de pontes e vias, a preservação dos remanescentes da Antiguidade, entre outras encomendas, como as feitas por Leon Battista Alberti, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio e Gian Lorenzo Bernini. Veja alguns exemplos:

Santa Maria Novella

(1456-1470) Florença

Santa Maria Novella, Leon Battista Alberti, século XV. Fonte: Blorg/Wikimedia.

San Francisco

(1450) Rimini

Templo Malatestiano, Leon Battista Alberti, século XV. Fonte: Michele1978rimini/Wikimedia.

Saiba mais

Segundo Fonseca (2005), foi no século XV que ocorreram as primeiras medidas de preservação empreendidas por papas através de bulas, visando à proteção de edificações antigas e cristãs. Nesse momento também ocorreu, no tratamento dos vestígios da Antiguidade greco-romana, o cruzamento de três discursos: o da “perspectiva histórica”, o da “perspectiva artística” e o da “conservação”. E os interesses pelas antiguidades foram objeto de duas abordagens:

- Humanística (letrada) – consideram ilustrações para textos antigos;

- Artística (arquitetos e escultores) – interessados nas formas e, por eles, consideradas testemunhos involuntários e, por esse motivo, mais reveladores.

Encomendas

As intervenções feitas em muitos edifícios eram ditadas pelos interesses da época, assim como do encomendante e/ou arquiteto. Sendo assim, as intervenções desse período não podem ser consideradas como restauração, não no sentido de restauração que se consolidou em fins do século XIX.

Autores como Choay, Fonseca, Kühl e Pinheiro consideram que essas ações foram embrionárias no processo de formação de uma consciência histórica e preservacionista.

Tais ações possibilitaram o despontar da moderna noção de monumentos históricos, de preservação e de patrimônio, especialmente a partir do século XVIII e início do XIX, quando surgia a ideia de estudar e conservar um edifício por se tratar de um testemunho da história ou uma obra de arte.

Comentário

Nesse sentido, é prudente esclarecer que se utiliza a expressão monumentos históricos, não como obras grandiosas isoladas, mas vinculadas ao sentido etimológico de monumento e como interpretada por Riegl, ou seja: como instrumentos da memória coletiva e como obras de valor histórico que, mesmo não sendo “obras de arte”, são sempre obras que possuem uma configuração, uma conformação (KÜHL, 2006).

Segundo Beatriz Kühl (2006), a noção de historicidade evoluiu de forma lenta e gradual, remontando ao Renascimento, quando houve um crescente interesse pelas construções da Antiguidade. Ainda nesse sentido, ressalta que a noção de História, como entendida atualmente, é produto em formação no final do século XVIII.

Outro fator a ser considerado é a questão do valor, que começou a despontar, especialmente a partir do austríaco Alöis Riegl, juntamente com Erwin Panofsky, Heinrich Wölfflin e Sir Ernst Gombrich, todos ligados à iconologia anglo-saxã. Segundo Fonseca (2005), esses autores, assim como Giulio Carlo Argan, chamam a atenção não só por uma atividade acadêmica desenvolvendo pesquisas científicas, mas pela experiência em agências estatais voltadas para a preservação de monumentos.

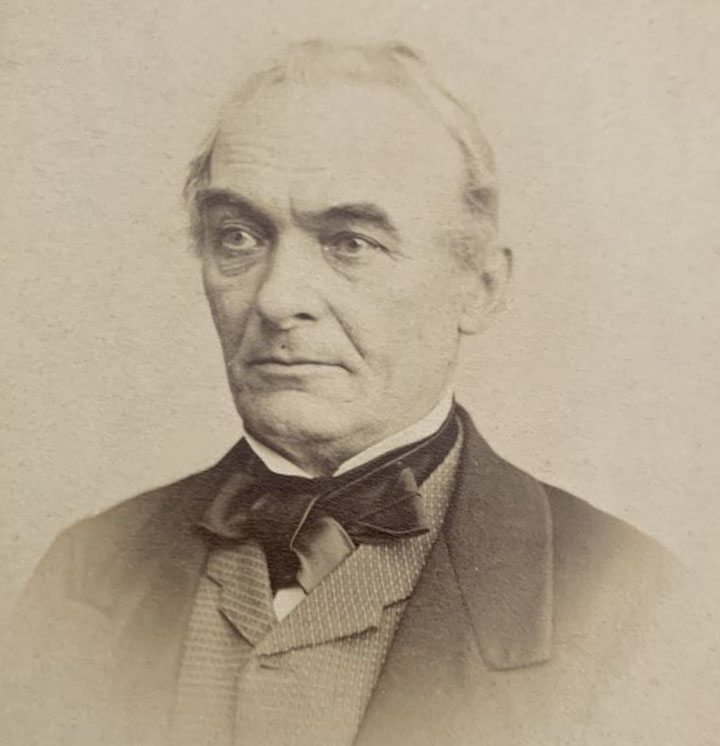

A institucionalização dessa prática de preservação pelo Estado efetivou-se com a criação da primeira Comissão dos Monumentos Históricos, na França, em 1837, cabendo ao escritor e historiador francês Prosper Mérimée o cargo de inspetor. Ao percorrer toda a França, Merimée realizou um notável inventário, não só dos bens, mas também das atitudes da população em relação ao patrimônio, o que foi considerado majestoso e inovador.

Prosper Mérimée

Prosper Mérimée, foi um historiador, arqueólogo, senador e escritor romântico francês, célebre pelo conto que resultou na ópera Carmen.

Fonte:WikipédiaNesse processo de amadurecimento, muitos posicionamentos, por vezes opostos, foram sem dúvida significativos para a formação de vertentes teóricas, especialmente no que diz respeito à definição da restauração como área de conhecimento e à formação das características próprias do campo da preservação dos bens culturais.

É no contexto oitocentista, marcado pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, e resultante do mesmo processo – o Iluminismo –, que surgiram então as primeiras ações sistemáticas referentes à preservação dos monumentos históricos, sobretudo pelas significativas mudanças políticas, sociais e principalmente culturais.

A efetivação da preservação dos bens culturais concretizou-se quando esses bens apareceram como:

Fato social

Quando o Estado assumiu a sua proteção, regulamentando o seu uso, sua finalidade e seu caráter; outrossim, quando ele faz uso dos instrumentos jurídicos específicos para tratar das questões relativas à propriedade, ao zoneamento, ao uso e à ocupação (MILET apud FONSECA, 2005)

Essa efetivação, os movimentos de recuperação e a “construção de um passado” por intermédio da proteção do patrimônio cultural (monumentos históricos, patrimônio histórico e artístico) demandarão também debates em diferentes países com o objetivo de estabelecer cooperações técnicas e teórico-conceituais, bem como o desenvolvimento de diretrizes especializadas por meio do compartilhamento de conhecimentos e experiências.

É dentro desse propósito que identificar as cartas patrimoniais, compreender o contexto dessas elaborações e a sua aplicabilidade são atitudes que contribuirão para o conhecimento dos efeitos desses documentos nas práticas de preservação do patrimônio cultural.

Cartas patrimoniais e preservação cultural

Nos últimos anos, tem sido recorrente o interesse de inúmeros pesquisadores acerca das questões culturais. A cultura se tornou um objeto de reflexões, especialmente ao integrar saúde, educação, segurança e bem-estar social de um modo mais amplo e como bens públicos. No campo jurídico também há, na atualidade, um perceptível interesse por essa temática, particularmente delineado por um dos principais debates da área: a garantia dos direitos culturais.

Com base nos seus conhecimentos, responda à questão a seguir.

Considera-se ainda que o conteúdo jurídico dos direitos culturais é composto por algumas dimensões, dentre elas:

Portanto, o patrimônio cultural, por ser um dos portadores de referência à identidade e à memória, integra uma das vertentes dos direitos culturais.

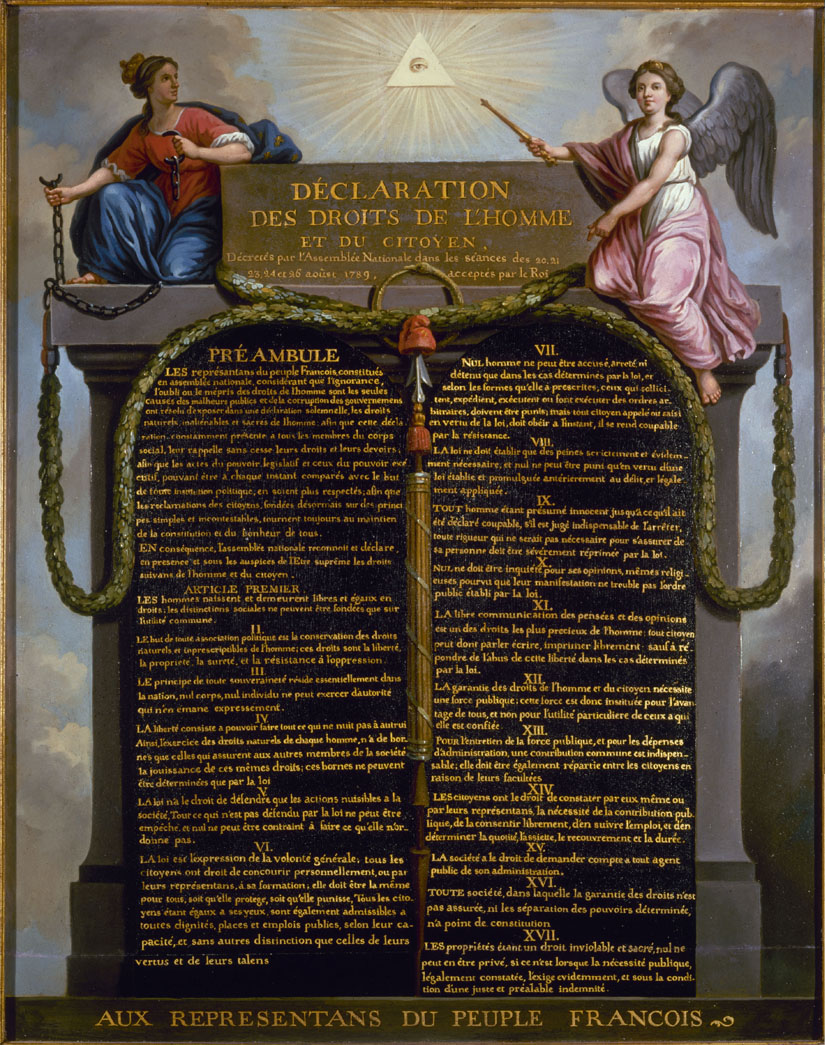

É pertinente apontar a trajetória e o próprio “conceito” de direito cultural vinculado às ações de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), uma vez que foi a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, artigo 22, que a expressão direitos culturais foi internacionalmente reconhecida. Aos poucos, esses conceitos vão aparecendo em outros instrumentos, como as cartas patrimoniais, tanto no que diz respeito aos direitos culturais quanto à preservação do patrimônio cultural.

Internacionalmente

Artigo XXII: Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e os recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. (ONU, 1948)

Confira o documento na íntegra no site da ONU.

Muito conhecidas no campo do patrimônio, as cartas patrimoniais são documentos indicativos de referência no tratamento das questões preservacionistas ligadas aos conjuntos arquitetônicos, à restauração, à circulação e ao comércio de bens culturais, ao turismo, entre outras.

Desde a primeira, em 1931, conhecida como Carta de Atenas, centenas de documentos dessa natureza foram publicados e são, até os dias atuais, importantes guias para tomadas de decisões por parte dos países-membros que participam dos debates e ratificam as indicações em suas legislações específicas, como é o caso do Brasil, que se atualiza das discussões promovidas por esses documentos por meio das sucessivas ratificações dos atos internacionais.

Como fontes do Direito internacional, os atos são apresentados em forma de recomendações, declarações e cartas, e constituem o chamado:

O soft law é constituído por dispositivos de conteúdo programático, no entanto sem qualquer conteúdo vinculante. Assim sendo, não cria nenhum direito ou nenhuma obrigação para os Estados-parte, a não ser quando da incorporação do conteúdo nas legislações específicas do país-membro.

Em que pese o seu caráter não vinculante, o soft law assume um papel norteador, que orienta as ações dos diversos atores da sociedade internacional e nacional. É o que ocorre, por exemplo, no Direito internacional do meio ambiente e na seara do patrimônio cultural, com a existência de inúmeras declarações e cartas que contêm normas técnicas, que são voluntariamente adotadas e guiam as práticas de preservação do patrimônio.

Passaremos agora a listar e explicar os principais documentos internacionais relacionados aos temas que estamos tratando e ao contexto de suas elaborações.

Carta de Atenas

O primeiro documento é a Carta de Atenas, elaborada pelo Escritório Internacional dos Museus e pela Sociedade das Nações, que considera patrimônio cultural as grandes obras arquitetônicas que assumiram o status de monumentos. Cita-se nela a necessidade de uma sociedade educada, desde a infância e a juventude, para evitar a destruição e o vandalismo dos monumentos.

Carta de Atenas

O segundo documento que merece destaque é também chamado de Carta de Atenas, mas resultante do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas. Essa carta é considerada um dos mais importantes documentos do movimento modernista e marca a “tendência” da arquitetura e do urbanismo a partir de então, ponderando que a cidade deve atender às quatro necessidades básicas dos indivíduos: habitar, trabalhar, circular e recrear. Nela, há ainda menção ao patrimônio, com o entendimento de monumento (edificação isolada) e conjunto urbano, com duas formas de valorização: histórica e artística.

Recomendação de Nova Délhi

Temos a Recomendação de Nova Délhi, resultante da 9ª sessão da Conferência Geral da UNESCO. Nesse período, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura, conhecida como UNESCO, já havia sido criada (em 1945), na condição de “agência” especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de contribuir para a paz e a segurança no mundo dentro da sua especialidade. Isso porque a ONU, criada também em 1945, é um organismo intergovernamental com o propósito de cooperação internacional e em um contexto de pós-guerra.

Essa recomendação foca as pesquisas arqueológicas e destaca a importância de ações para a educação do público, um primeiro entendimento da educação patrimonial. Além disso, destaca a importância do turismo por meio da organização de circuitos.

Carta de Veneza

O quarto documento merecedor de destaque é a Carta de Veneza, resultante do Segundo Congresso de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em Veneza. Trata-se de um dos documentos mais importantes e influentes no campo patrimonial, tendo como ponto alto a ampliação da noção de patrimônio, incorporando ao monumento o conceito de documento.

A Carta de Atenas, de 1933, e a Carta de Veneza, de 1964, foram os dois documentos mais utilizados nas primeiras décadas de atuação do IPHAN, contribuindo significativamente para as práticas de preservação empreendidas por essa Instituição, como o tombamento de cidades históricas para além dos monumentos isolados.

Recomendação de Paris

A Recomendação de Paris, resultante da 13ª sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, trata especificamente de medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a importação e a transferência de propriedades ilícitas de bens culturais (UNESCO, 1964).

Essa recomendação está voltada para a responsabilidade com a circulação (lícita e ilícita) dos bens culturais móveis dos países, orientando os membros a adotarem medidas específicas para evitar perdas irreparáveis com a exportação de bens culturais. No Brasil, veremos que o IPHAN adotou medidas jurídicas específicas sobre essa questão.

Normas de Quito

Por intermédio da Organização dos Estados Americanos (OEA), temos as Normas de Quito. É considerado um importante documento no âmbito do turismo, pois relaciona o patrimônio monumental ao desenvolvimento econômico, por intermédio do turismo cultural.

Em outras reuniões, ocorridas nos anos 1960, já se destacava a necessidade de vincular a preservação ao desenvolvimento econômico por meio do turismo, como na 13ª e 14ª Reunião Geral da UNESCO (1965 e 1966) e na Conferência das Nações Unidas sobre Viagens Internacionais e Turismo (1963). Mas também já havia ressalvas sobre o potencial destrutivo ao patrimônio material e imaterial ao vincular o turismo ao desenvolvimento econômico.

Observe que, com o passar do tempo, o número de documentos internacionais aumentou bastante. Veja os mais importantes dos anos 1970:

Compromisso de Brasília

No âmbito nacional, temos dois documentos de magnitude dos documentos internacionais fundamentais para as práticas de preservação no Brasil. O primeiro é o Compromisso de Brasília, decorrente do 1º Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais, realizado em Brasília, DF.

Na carta, vemos a política de preservação do patrimônio brasileiro, dos anos 1970, centrada em programas de reconstrução de cidades históricas para fins de utilização turística.

Destacam-se ainda as propostas para criação de organismos de patrimônio nas esferas municipais e estaduais, considerando a importância do compartilhamento de responsabilidades entres os diversos entes.

Compromisso de Salvador

O segundo documento de magnitude dos documentos internacionais no Brasil é o Compromisso de Salvador, decorrente do Segundo Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil, do Ministério da Educação e Cultura, IPHAN, realizado em Salvador (BA).

Além de compartilhar a política de preservação do patrimônio brasileiro do Compromisso de Brasília, consolidou pontos que haviam sido tratados na Carta de Veneza (1964) e nas Normas de Quito (1967), como o fomento ao turismo e a questão da visibilidade (ambiência) dos bens tombados.

Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural

Convenção ocorrida em virtude da 17ª Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris. É nela que vemos a necessidade explícita de também considerar o patrimônio cultural (monumento histórico) como algo de valor para humanidade, para além da sua vinculação à civilização, e grupo responsável pela construção ou concepção.

Cabe ainda destacar que é nela que foram incluídos o entendimento de Patrimônio Mundial – cultural e natural – e a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo, particularmente depois da construção da Barragem de Assuã, no Egito, que colocou em risco os templos de Abu Simbel e Philae, de interesse de preservação excepcional da humanidade.

Resolução de São Domingo

Decorrente do Primeiro Seminário Interamericano sobre Experiências na Conservação e Restauração do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano, pela OEA.

Declaração de Amsterdã

Decorrente do Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu.

Manifesto Amsterdã

Uma Carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico – Ano do Patrimônio Europeu.

Carta do Turismo Cultural

Decorrente do Seminário Internacional de Turismo.

Recomendações de Nairóbi

Decorrente da 19ª sessão da UNESCO.

Carta de Machu Picchu

Decorrente do Encontro Internacional de Arquitetos.

Em todos há aprofundamento de discussões que já haviam sido postas, especialmente no âmbito do turismo e patrimônio, dos critérios para intervenção e do alargamento do conceito de patrimônio.

Dos anos 1980, temos os seguintes documentos:

Resumindo

Desses documentos, vale destacar:

- A Carta de Florença, que trata da preservação dos jardins históricos;

- A Declaração de Nairóbi, que associa a proteção dos conjuntos históricos à função na vida contemporânea;

- A Carta de Petrópolis, dedicada especificamente à revitalização de Centros Históricos protegidos;

- A Recomendação de Paris, de 1989, o primeiro documento internacional a tratar da cultura tradicional e popular como parte do patrimônio universal da humanidade.

Entre os anos 1990 e 2000, destacamos:

Atenção

Dessas, vale destacar os documentos dedicados aos bens imateriais (intangíveis), nos anos de 1997, 1999 e 2003. O tema ainda era pouco apresentado, como vimos nas décadas anteriores, e aqui aparece como uma grande potência, assim como outros temas focados nos debates contemporâneos relativos ao patrimônio cultural e à sociedade, como:

• Diversidade cultural;

• Turismo;

• Educação;

• Autenticidade.

Os documentos nacionais e internacionais, intitulados de cartas patrimoniais, foram elaborados e aplicados a diversas realidades e atendendo a inúmeras demandas. Com eles, vimos debates importantes sobre a valoração, gestão, identificação, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural, em diferentes contextos e inúmeras realidades, serem conduzidos por organismos e instituições, como:

UNESCO

IPHAN

Secretarias Estaduais e Municipais

Universidades

Conselho Internacional de Museus (ICOM)

Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais (ICCROM)

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS)

Organização dos Estados Americanos (OEA)

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)

Agora a professora Flávia Miguel, mestre em história, e especialista em educação patrimonial, comenta os movimentos de valorização do patrimônio cultural e o seu papel no novo século.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 3

Identificar os instrumentos de preservação de patrimônio cultural vigentes no Brasil

No vídeo a seguir, a professora Lia Mota Doutora em Urbanismo e representante do IPHAN, comenta a Constituição de 1988 e a representação dos instrumentos de preservação no Brasil. Vamos assistir!

Contexto dos instrumentos de preservação

Ao lado da criação do SPHAN (atual IPHAN), vimos também a promulgação do Decreto-Lei 25/1937. Esse instrumento normativo estava voltado, basicamente, para garantir ao órgão que surgia os meios legais para a sua atuação num campo extremamente complexo: a questão da propriedade. Por esse motivo, ele se tornou um marco na evolução do ordenamento jurídico brasileiro.

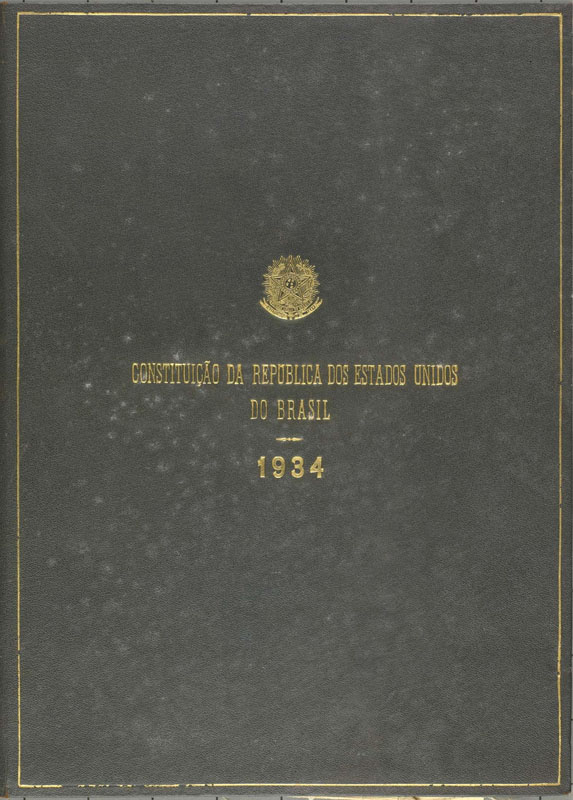

Essa questão adquiriu novo escopo depois que a Constituição Federal de 1934 restringiu a propriedade privada. Portanto, a utilização do tombamento como dispositivo de proteção do patrimônio cultural brasileiro, vigente até os dias atuais, decorre de interesses, ideais e conceitos presentes já na Constituição de 1934.

Quanto à diferenciação dos conceitos, vejamos um comparativo:

A Constituição de 1934 cita a proteção dos objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, assim como a garantia do direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar.

O Decreto-Lei amplia e define o conceito de patrimônio histórico e artístico nacional como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Também estão sujeitos à proteção os monumentos naturais, bem como os sítios e as paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.

Na seara das normas que criam um sistema de regras e obrigações, como as leis e os decretos, temos como exemplos:

Lei da Arqueologia

A Lei 3.924/1961, conhecida como a Lei da Arqueologia, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, definindo esses bens, as condições de realização de pesquisas e escavações, bem como delimitando que a posse e salvaguarda constituem direito imanente do Estado.

Lei do Período Monárquico

A Lei nº 4.845 de 19 de novembro de 1965, conhecida como Lei do Período Monárquico, trata do impedimento da saída, para o exterior, de obras de arte e ofícios produzidos no país, até o fim do período monárquico. Há ainda outras medidas relativas à circulação dos bens culturais móveis tombados, regulamentando a saída apenas temporária, para fins de exposição.

Ambas as normas passaram a lançar proteção por força de lei aos bens móveis de interesse arqueológico ou “pré-histórico”, e aos bens produzidos ou incorporados ao Brasil até o final do período monárquico.

Na esfera de abrangência internacional, temos como exemplos:

Convenção de Haia

O Decreto Legislativo 32/1956 aprovou a Convenção para Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado, conhecida como Convenção de Haia de 1954.

Convenção da UNESCO

O Decreto 72.312/1973, que promulgou a Convenção da UNESCO de 1970, relativa às Medidas a serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais.

Embora seja perceptível uma vasta gama de categorias contempladas pelo tombamento ao longo de mais de setenta anos de atuação do IPHAN, a proteção legal privilegiou numericamente aquilo que prescreve o instrumento normativo que rege as ações do órgão: os bens móveis e imóveis. Porém, algumas mudanças conceituais e consequentemente nos bens protegidos são observadas à medida que conceitos de outros campos do conhecimento, a exemplo das Ciências Sociais e da Geografia, foram incorporados à atuação do órgão.

A ampliação do conceito de patrimônio é vivida mundialmente a partir dos anos 1970 e 1980 – como vimos nas Cartas Patrimoniais –, passando a incluir uma gama bastante variada de bens culturais pouco contemplados anteriormente. Isso culminou na ampliação do conceito de patrimônio, que foi incorporada na Constituição Federal de 1988, especialmente nas redações dos artigos 215 e 216.

Atenção

As discussões contemporâneas relativas aos bens culturais intangíveis e à diversidade cultural foram implementadas na forma de um novo instrumento legal do IPHAN, o Decreto 3.551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, antes mesmo da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial elaborada no âmbito internacional pela UNESCO, em outubro de 2003. Tal iniciativa colocou o Brasil como vanguarda na preservação do chamado patrimônio intangível, utilizando o registro como meio para sanar as lacunas porventura existentes no Decreto-Lei nº 25 para a proteção do patrimônio cultural em sua diversidade.

Ao lado de marcos legais como os decretos do tombamento e do registro e a Constituição Federal de 1988, há ainda diversas normas em formato de decretos, portarias, resoluções e instruções que orientam as atividades de valoração dos bens culturais, proteção legal, preservação, salvaguarda e orientações técnico-conceituais específicas.

A proteção legal do patrimônio sob a ótica da Constituição

Federal de 1988 e o Decreto 3.551/2000

Vimos a organização dessa temática no âmbito da estrutura administrativa e organizacional do IPHAN, implementando a prática de instrução de processos para registros e o fomento à realização de pesquisas de identificação e estudos analíticos centrados nos saberes, nas formas de expressão, nas celebrações e nos lugares da cultura brasileira, aderindo aos propósitos previstos no Decreto 3551/2000.

Um exemplo dessas “ampliações temáticas” e de organização das políticas públicas relacionadas diretamente com a temática “Patrimônio Imaterial” foi:

A mudança regimental de 2003, instituída pelo Decreto 4811/2003, no qual se pode observar a introdução do Departamento Imaterial e Documentação de Bens Culturais e do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, este substituindo o Departamento de Proteção (THOMPSON, 2015).

Em 2004, uma nova mudança que substituiu o Decreto 4811/2003 pelo Decreto 5040/2004, e criou as Coordenações Gerais de Promoção e a de Pesquisa, Documentação e Referência e, ainda, renomeou o Departamento Imaterial e Documentação de Bens Culturais para Departamento de Patrimônio Imaterial, nome pelo qual o departamento é conhecido até os dias atuais.

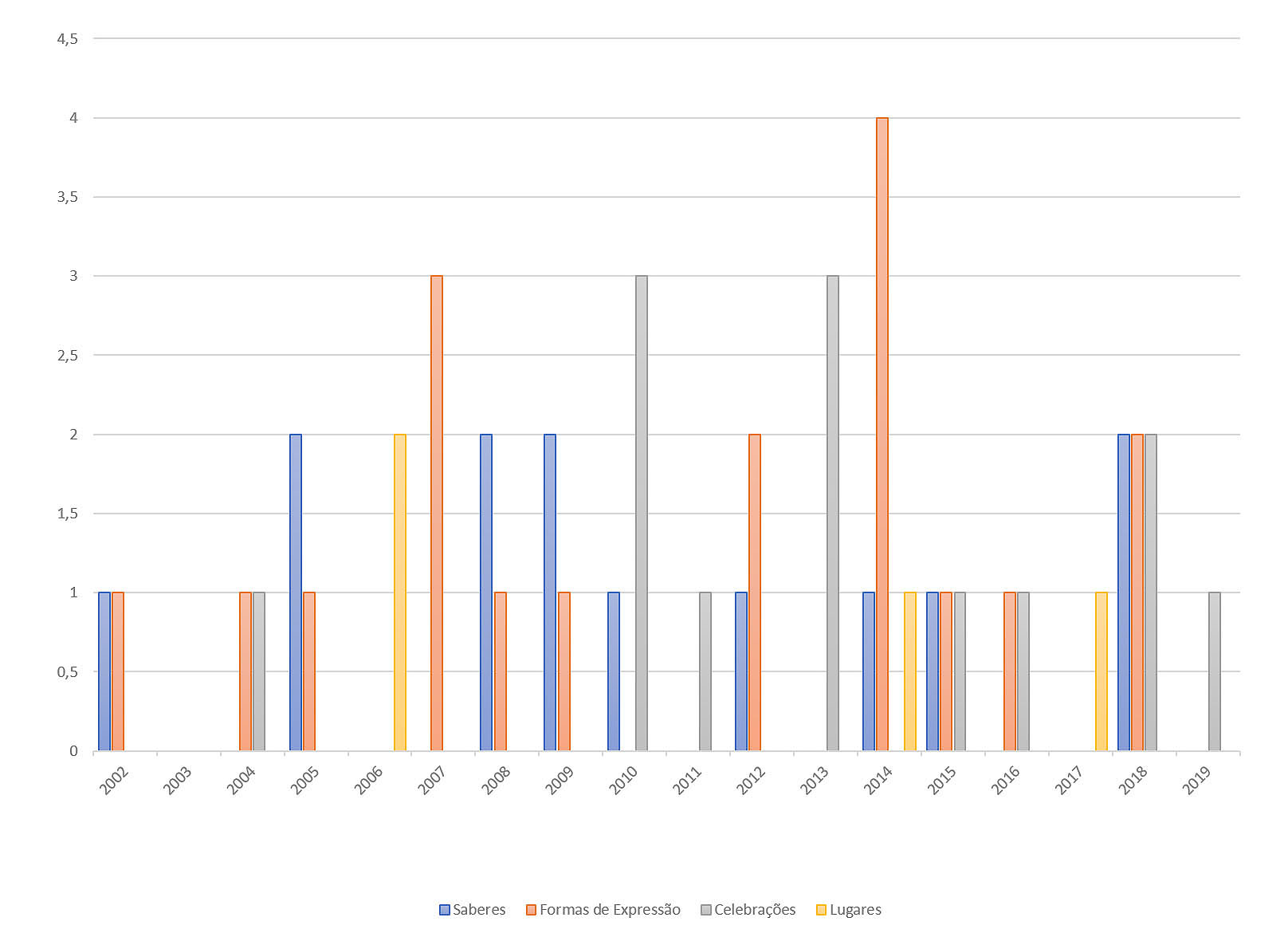

Desde 2002, temos acompanhado inúmeros registros, totalizando atualmente 48 bens culturais, divididos entre os quatro livros previstos no Decreto 3551/2000 – Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro de Registro dos Lugares. Esse novo momento da proteção do patrimônio cultural da dimensão imaterial, para Marly Rodrigues, demonstra que:

2002

Os primeiros registros, de 2002, foram acompanhados e organizados no âmbito do Departamento de Proteção, DEPROT, junto à Coordenação de Patrimônio Imaterial.

Atualmente, o sentido da proteção aos bens culturais se encontra deslocado da Nação para a sociedade, e ganhou amplas possibilidades como referência cultural e política. A proteção do poder público, antes abrangendo os bens que se entendia comporem uma categoria uníssona e imaginária, a identidade nacional, atualmente os vê como parte da memória da sociedade, isto é, como parte de referências pretéritas que integram a construção do presente. [...]

A transmissão de saberes, aspecto fundamental no processo de hominização, propiciada pela faculdade humana de lembrar, de construir memórias, está contida no artigo 215 da Constituição Federal de 1988; o artigo 216 inclui entre os componentes do patrimônio cultural: “[...] as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; [...] os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, artigos 215 e 216).

(RODRIGUES, 2009, grifo nosso)

A autora nos mostra a mudança de paradigma ocorrida nos últimos anos no campo da preservação do patrimônio no Brasil, especialmente em termos de conceito, instrumentos jurídicos e gestão. Na citação de Rodrigues (2009), vemos que um dos pontos centrais está na transmissão de saberes como aspecto fundamental no processo de construir memórias, logo, inerente ao patrimônio cultural.

Os saberes, as celebrações, as formas de expressões e os lugares encontram-se, por sua vez, dentro dessas “novas práticas” de patrimonialização empreendidas pelo Brasil, quantitativamente observados no gráfico seguinte:

Como visto nos Compromissos de Brasília e Salvador e na Carta de Fortaleza, os municípios e estados também “replicarão” os instrumentos e a forma de proteção dos bens culturais por meio do reconhecimento do patrimônio material (móvel e imóvel) em processos de tombamento, e do patrimônio imaterial, por meio dos processos de registro.

Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro vão utilizar as mesmas premissas para proteção e ainda estruturas deliberativas semelhantes como os Conselhos Consultivos, responsáveis pelas deliberações/aprovações ou indeferimentos dos pedidos de tombamento e registro.

Leis, portarias, resoluções e instruções normativas

Se tomarmos como exemplo de consulta apenas o órgão federal, em que está disponível a legislação que rege as atividades do campo da preservação do patrimônio cultural, veremos que, em termos de portarias expedidas, há mais de 89 registros.

Portarias são atos administrativos internos por meio dos quais os chefes dos órgãos, das repartições ou dos serviços expedem orientações e determinações gerais ou específicas no contexto da atuação institucional que representam.

No caso do IPHAN e do patrimônio cultural brasileiro, há inúmeras portarias relevantes e que disciplinam as atividades técnicas e operacionais dos diversos componentes da preservação. Trataremos de quatro exemplos, pois se referem a particularidades do campo a que cabe uma atenção especial. Veja a seguir:

Dispõe sobre a regulamentação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). A portaria teve como objetivo regulamentar o art. 8º do Decreto 3551/2000, como instância de implantação e execução de política específica de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em nível federal. Na portaria, ainda constam definições conceituais, operacionais e técnico-orçamentárias, estruturadas por eixos e diretrizes do PNPI para salvaguarda dos bens culturais imateriais. Essa é uma portaria que regulamenta as atividades finalísticas do Departamento de Patrimônio Imaterial, particularmente a definição dos eixos das ações empreendidas pelo Instituto nessa temática.

Também é um importante exemplo de definição e deliberação de diretrizes na condução do tema Educação Patrimonial (EP). Essa portaria trata das ações no âmbito do IPHAN e das Casas do Patrimônio, cujo objetivo é se tornar um marco referencial para a EP como prática transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural.

Dispõe sobre o estabelecimento da poligonal de entorno da Casa de Chico Mendes, situada no Município de Xapuri (AC), bem objeto de tombamento federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e fixa critérios para intervenções nos bens inseridos na referida área. Esse tipo de portaria, delimitando áreas de preservação, disciplinando algumas atividades compartilhadas ou tratando de diretrizes relativas aos efeitos do tombamento ou à gestão do bem, é comum e habitual dentro das normas de preservação. Há diversos exemplares, desde tombamentos isolados a conjuntos e sítios urbanos.

O destaque aqui se deve também ao tombamento da Casa de Chico Mendes, em 17 de outubro de 2011, no Livro do Tombo Histórico, como um momento importante de discussões sobre os personagens significativos da história nacional e os locais de vivência, referência e memória ou de situação emblemática, como essa que foi a casa onde Chico Mendes foi assassinado. De acordo com a portaria, referendando o processo de tombamento:

“Os valores históricos reconhecidos na Casa de Chico Mendes, enquanto lugar do assassinato desse líder defensor da floresta amazônica e seus povos, símbolo emblemático da luta dos movimentos socioambientalistas amazônicos ocorridos a partir da década de 1970, e que se expressam nas estruturas físicas da casa e em seus bens móveis associados ao modo de habitar do seringueiro” (PORTARIA 134/2015).

Trata dos procedimentos que devem ser observados para concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de entorno. Nesse tipo de portaria, ficam estabelecidas as diretrizes para autorização do ponto de vista técnico, ao mesmo tempo em que esclarece para o cidadão requerente quais são os procedimentos que devem ser adotados.

Em todos os casos mencionados, pode-se observar que há uma delimitação específica ou umas orientações gerais nos diversos processos relativos à gestão do patrimônio cultural pelo órgão federal.

Um exemplo “espelho” de atuação dos entes estaduais e federais na redação dos seus instrumentos é o mesmo entendimento do artigo 7º do Decreto 3.551/2000, no qual consta que o IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Brasil, atualmente regido pelos procedimentos estabelecidos na Resolução 5/2019, em normas estaduais, conforme a tabela a seguir.

| REAVALIAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE BENS CULTURAIS REGISTRADOS ESTADUAIS | |

|---|---|

|

Lei 13.427, de 30 de dezembro de 2003 |

(...) |

|

Decreto 24.290, de 11 de dezembro de 2003 |

(...) “institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem Patrimônio Cultural do Distrito Federal”. (...) sendo de competência da Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico (DePHA) “reavaliar os bens culturais registrados, pelo menos a cada 10 anos, para decidir sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural do Distrito Federal” (grifo nosso). |

|

Decreto 2.504, de 29 de setembro de 2004 |

(...) |

As ações voltadas para o chamado patrimônio imaterial ou intangível só apareceram de forma sistemática e subsidiadas por instrumentos normativos específicos bem mais tarde como, por exemplo, em 1997, com a realização do Seminário Internacional Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, que resultou na Carta de Fortaleza.

Saiba mais

Em comemoração aos 60 anos de criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi realizado, em Fortaleza, entre 10 e 14 de novembro de 1997, o Seminário Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção, para o qual foram convidados, e estiveram presentes, representantes de diversas instituições públicas e privadas, da UNESCO e da sociedade, todos signatários da Carta Patrimonial de Fortaleza. (CARTA DE FORTALEZA, 1997).

Após isso, houve a promulgação do Decreto 3.551/2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, no Brasil, e a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, da UNESCO, de 17 de outubro de 2003, ratificado pelo Brasil em 1º de março de 2006. Vamos conhecer um trecho do decreto a seguir:

Art. 1o Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro.

§ 1o Esse registro se fará em um dos seguintes livros:

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.

§ 2o A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira.

§ 3o Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.

Vamos relembrar!

Veja um resumo dos instrumentos de Preservação do Patrimônio Cultural!

No mundo

Inspirado pelo ideário iluminista, surge no mundo o movimento de construção de identidades culturais. Com a intenção de construir um passado e uma identidade cultural, os Estados começam a valorizar a arte e os monumentos antigos, pois passam a entender a sua importância para a construção da memória cultural de uma nação.

Disso, surgem os direitos culturais, com a proposta de preservação dos bens culturais e a proteção do patrimônio cultural.

São criadas organizações internacionais para a proteção do patrimônio cultural da humanidade:

1945 - Organização das Nações Unidas (ONU)

1945 - Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

1948 - Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU

Em meio ao debate entre as diversas noções de patrimônio é criada uma série de documentos colaborativos para proteção do patrimônio cultural. Nesse momento há uma mudança das perspectivas sobre patrimônio e memória que passam, cada vez mais, a ser discutidas nos debates e noções mais atualizados. Elencamos alguns de maior relevância, entre tantos outro, como:

1931 - Carta de Atenas

1964 - Carta de Veneza

1964 - Recomendação de Paris

1985 - Declaração do México

1987 - Carta de Petrópolis

2013 - Carta de Burra

No Brasil

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

São estabelecidos os conceitos de preservação do patrimônio cultural: preservar, proteger, conservar, restaurar, requalificar, identificar e salvaguardar.

Com base no desenvolvimento do conceito de identidade cultural no mundo, é possível observar a evolução das leis no país, especialmente quando comparamos:

Constituição Federal de 1934

Constituição Federal de 1988

Além disso, são criadas Leis, Decretos, Portarias e Resoluções, como:

Lei 3.924/1961

Lei da Arqueologia

Lei nº 4.845/1965

Lei do Período Monárquico

Decreto-Lei 25/1937

Define a constituição do patrimônio histórico e artístico nacional, bem como a sua forma de proteção por meio do tombamento

Decreto Legislativo 32/1956

Convenção de Haia de 1954

Decreto 72.312/1973

Convenção da UNESCO

Decreto 3.551/2000

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

Decreto 4811/2003

Departamento Imaterial e Documentação de Bens Culturais e do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, este substituindo o Departamento de Proteção

Decreto 5040/2004

Coordenações Gerais de Promoção e a de Pesquisa, Documentação e Referência e o Departamento de Patrimônio Imaterial

Portaria 200/2016

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI)

Portaria 137/2016

Educação Patrimonial (EP)

Portaria 134/2015

Tombamento da Casa de Chico Mendes

Portaria 420/2010

Autorização para realização de intervenções em bens edificados tombados

Resolução 5/2019

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

Conclusão

Considerações Finais

O campo do patrimônio cultural, especialmente no Brasil, foi marcado por diversos interesses, políticos, culturais e educacionais. Vimos que particularmente aqui o movimento de modernizar associou-se ao de “construir memórias” por meio da seleção de bens materiais, considerados representativos da identidade nacional. É nesse campo de práticas, instituído inicialmente por intelectuais modernistas, que um conjunto de ações e procedimentos passam a ser adotados, com a definição de conceitos, a elaboração de normas, a adoção de medidas e a participação em debates nacionais e internacionais.

A preservação do patrimônio cultural como responsabilidade do Estado é um campo de prática, constituído e institucionalizado desde 1937, porém em constante transformação e revisão. Atualmente, é imprescindível, para a sobrevivência de estruturas arquitetônicas antigas, dos modos de fazer e saber, das tradições e dos lugares, das obras e objetos, que as ações contemporâneas de preservação considerem as demandas da sociedade – principalmente a representatividade – e a importância de um convívio harmônico entre a existência de um passado e a necessidade de um futuro.

Podcast

Agora com a palavra o professor Rodrigo Rainha, relembrando e comentando alguns tópicos vistos até aqui. Vamos ouvir!

CONQUISTAS

Você atingiu os seguintes objetivos:

Descreveu os conceitos aplicados no campo do patrimônio cultural

Listou os instrumentos de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural no âmbito internacional

Identificou os instrumentos de preservação de patrimônio cultural vigentes no Brasil

Podemos definir direitos culturais como um conjunto de normas e instrumentos jurídicos pertencentes a diversos ramos do Direito com a função de disciplinar a relação entre o homem e a cultura.