Descrição

Estudo anatômico dos elementos ósseos, articulares e musculares do dorso.

PROPÓSITO

Compreender a construção anatômica do dorso de modo que os aspectos anatômicos possam ser relacionados à prática do profissional da área de Saúde.

OBJETIVOS

Módulo 1

Reconhecer a arquitetura óssea do dorso

Módulo 2

Descrever a anatomia articular do dorso e os principais pontos de lesão

Módulo 3

Identificar os componentes do sistema muscular do dorso

Introdução

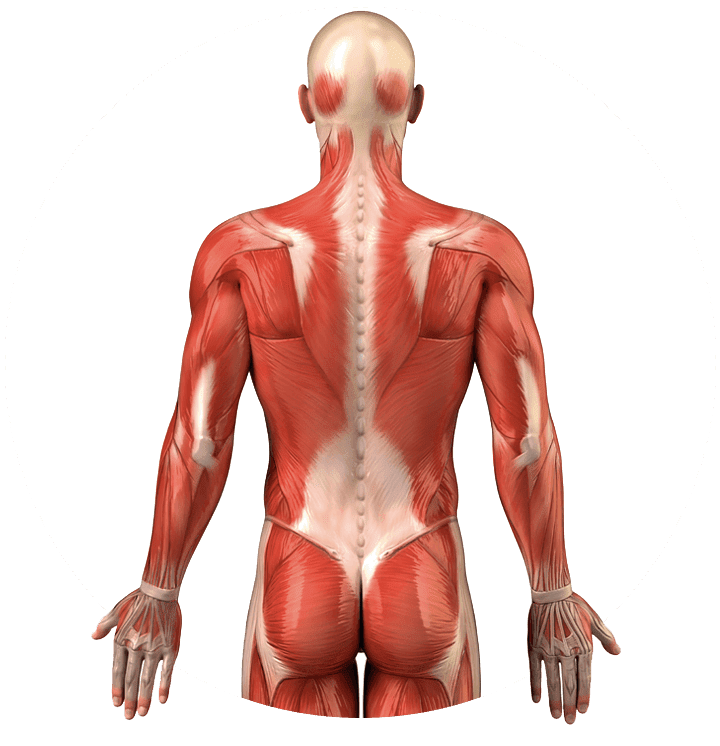

Em geral, o dorso é definido como a região posterior do tronco, situada entre o pescoço e a região glútea. Desse modo, pode ser dividido em porções cervical (nuca), torácica e lombar.

Veja a seguir (Figura 1) a região dorsal.

O dorso fornece um eixo musculoesquelético que serve de sustentação para o tronco, além de sustentar o peso do corpo, transmitir cargas para os membros e ajudar na dinâmica de movimento dos membros superiores. O dorso também tem função de sustentação da cabeça.

A partir de agora, você verá as bases teóricas para a compreensão da constituição anatômica da região dorsal, especificamente, a respeito dos elementos ósseos, articulares e musculares do dorso.

Iremos abordar tais aspectos de forma topográfica, graças às suas subdivisões, de modo a facilitar o estudo. Ainda, traremos exemplos de como a anatomia dessa região pode ser importante para a prática clínica e cirúrgica.

MÓDULO 1

Reconhecer a arquitetura óssea do dorso

Osteologia do dorso

Neste momento, estudaremos a arquitetura óssea do dorso em todas as suas regiões.

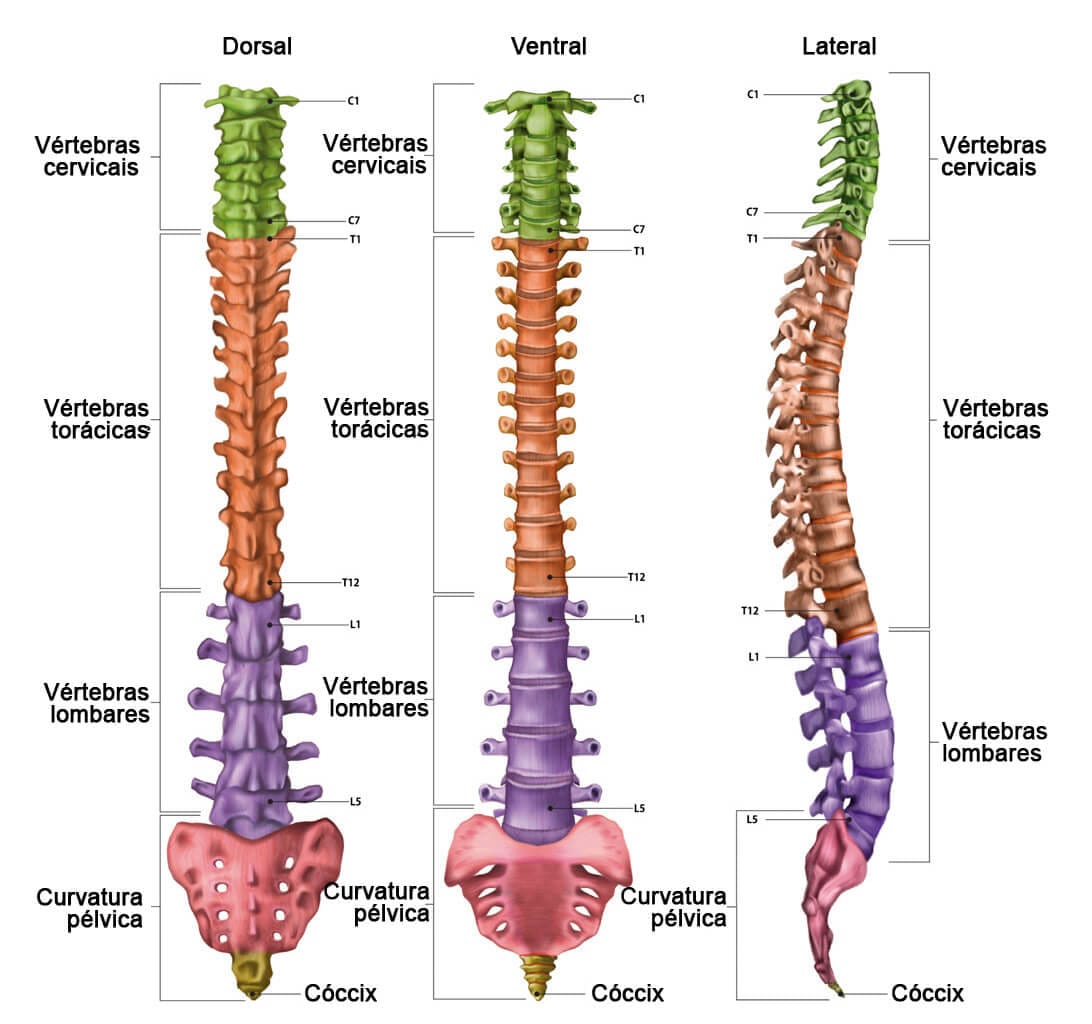

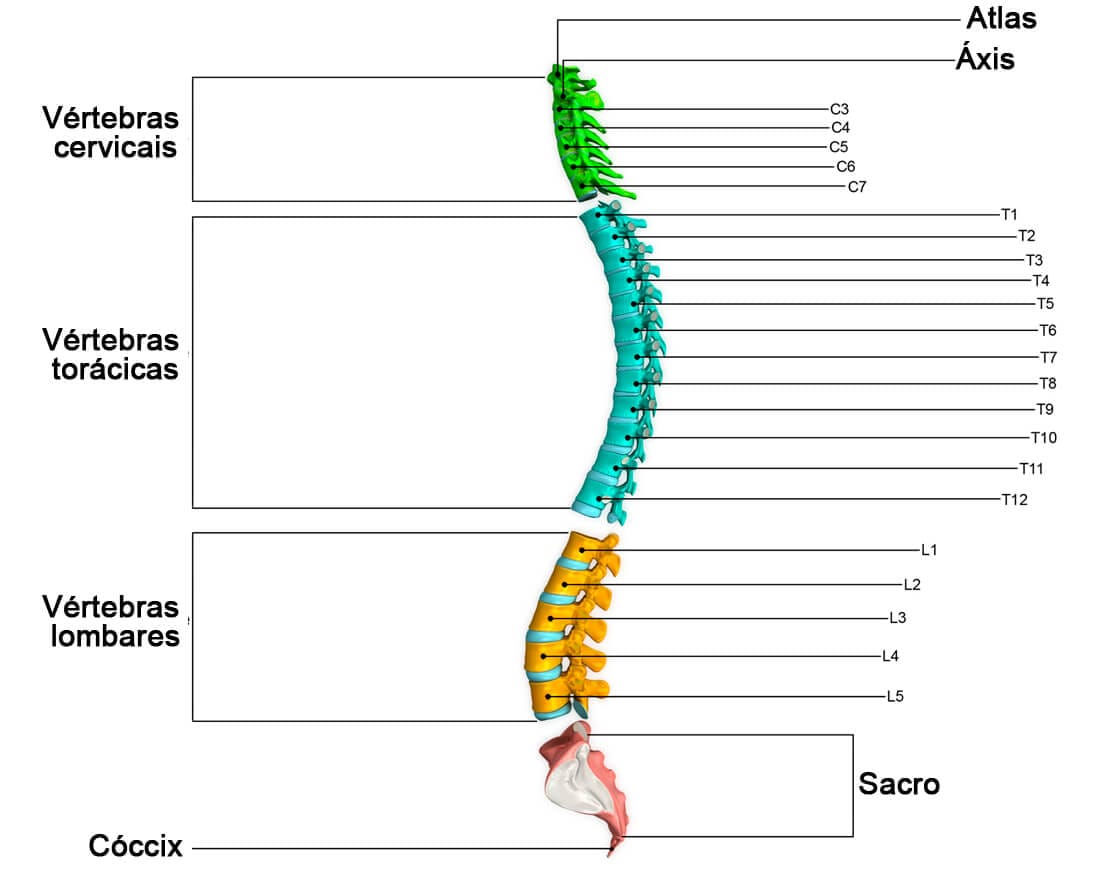

O principal elemento que constitui o arcabouço ósseo do dorso é a coluna vertebral, que pode ser definida como um pilar ósseo formado por 33 vértebras.

Essas vértebras se dispõem em forma vertical, empilhadas umas às outras, formando o canal vertebral, que aloja e protege a medula espinal. Utiliza-se algarismos para enumerá-las. Veja a seguir:

Existem sete vértebras cervicais (C1-C7), doze vértebras torácicas (T1-T12), cinco vértebras lombares (L1-L5), cinco vértebras sacrais (fundidas em 1 osso, o sacro) (S1-S5) e de três a cinco vértebras coccígeas (fundidas em 1 osso, o cóccix) (Cc1-Cc5).

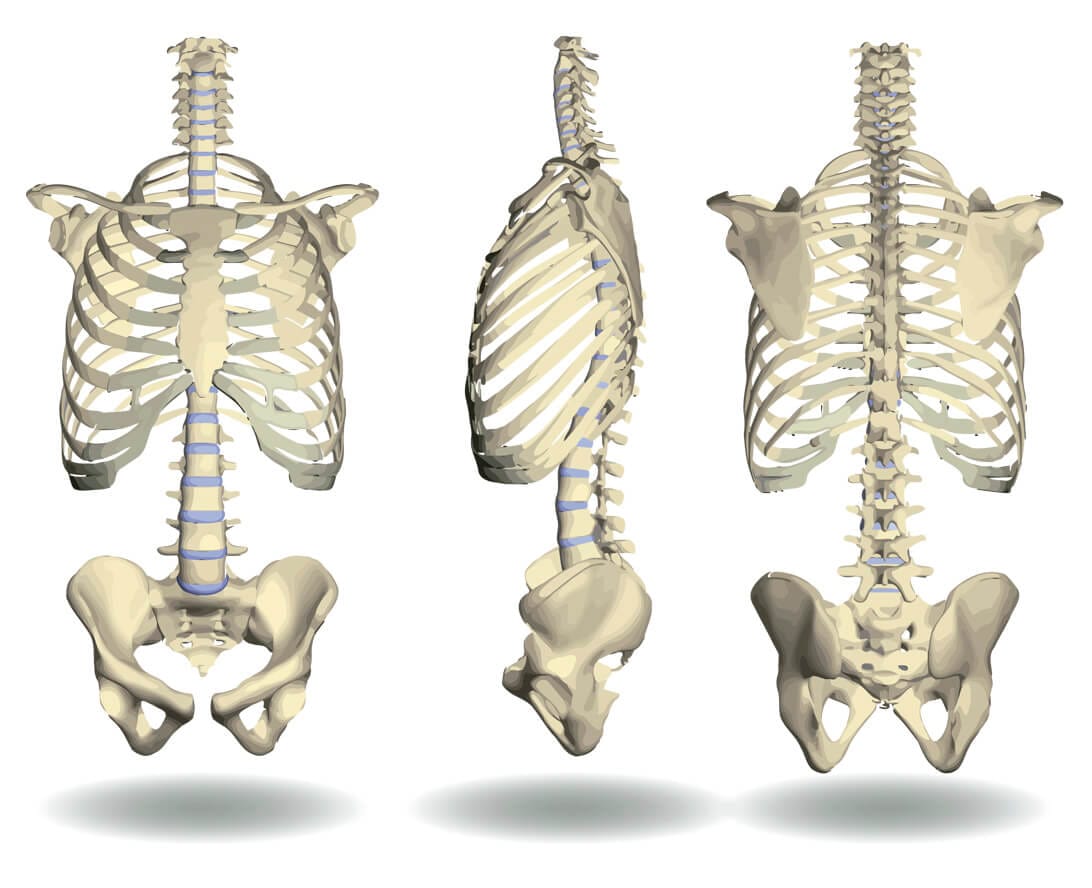

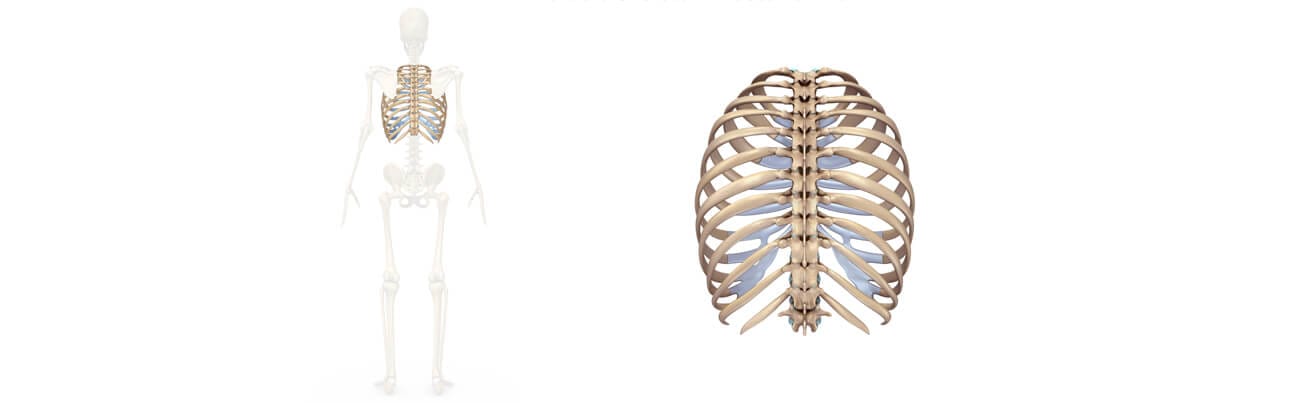

Veja a seguir a relação da coluna vertebral com o gradil costal, a cintura escapular e a cintura pélvica.

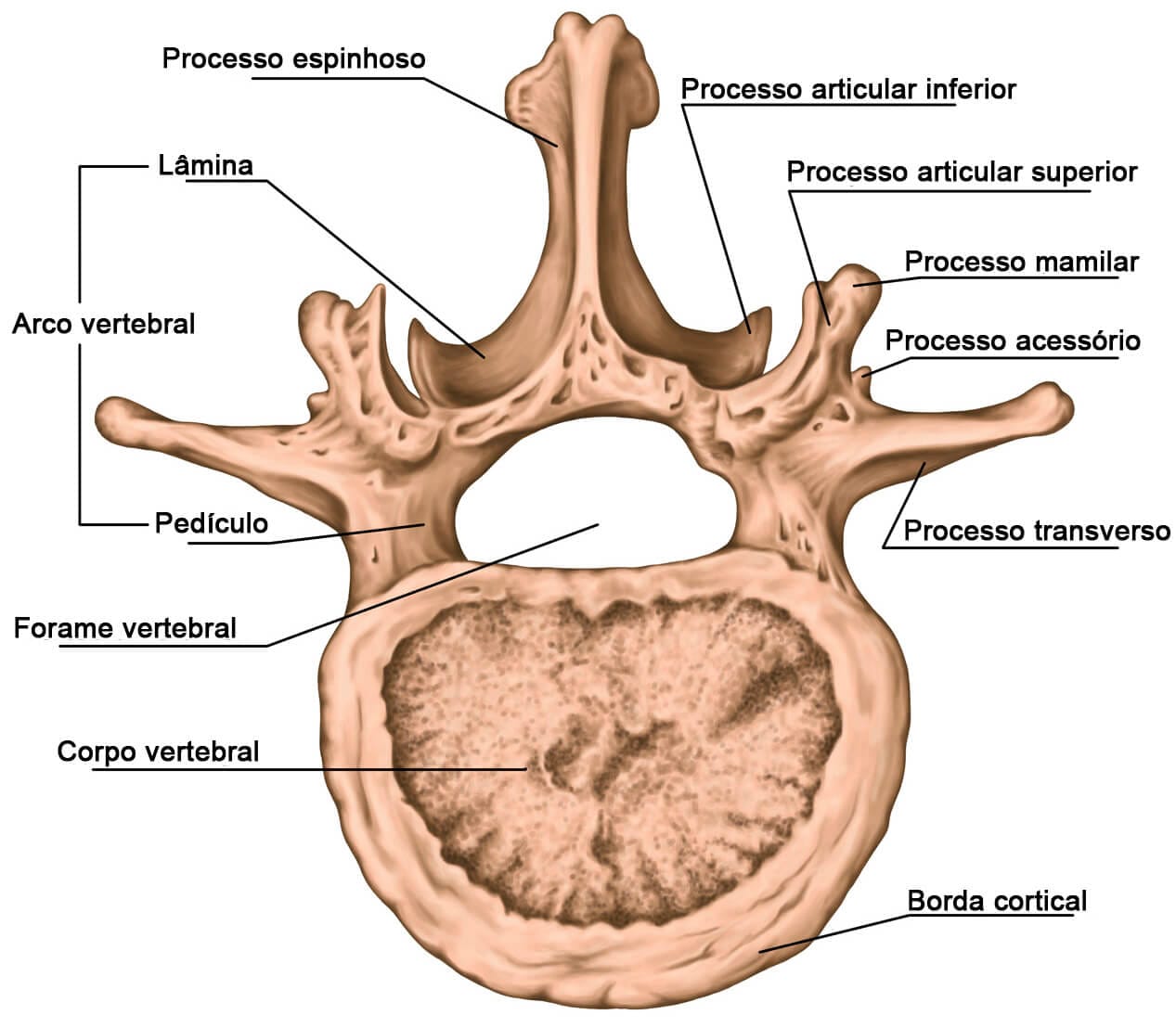

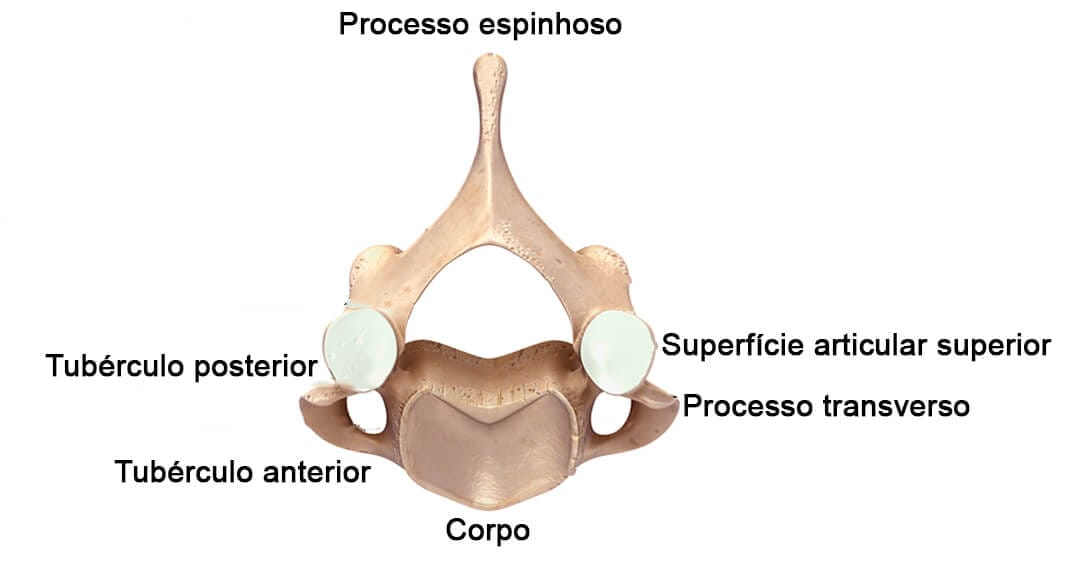

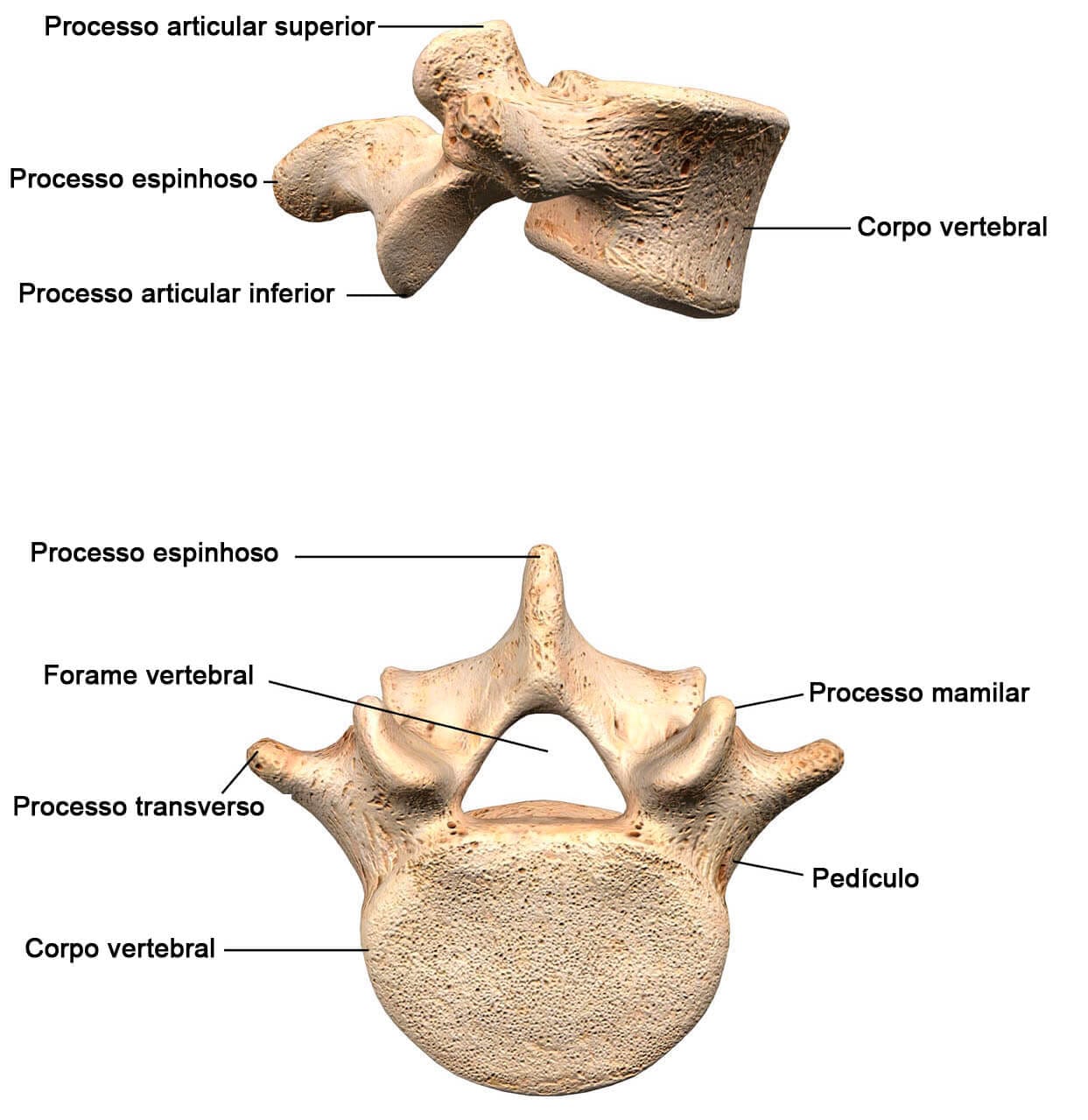

A maioria das vértebras possui características em comum independentemente da região onde elas se situam, o que as tornam vértebras típicas. Tais características são a presença de um corpo vertebral e de um arco vertebral. Os corpos vertebrais, quando presentes, são situados anteriormente, enquanto os arcos situam-se posteriormente.

É na parte posterior da vértebra onde nasce a maioria dos processos ósseos, como o processo transverso, os processos articulares e o processo espinhoso. Ainda, uma vértebra típica possui um pedículo, que une o corpo ao arco vertebral, e uma lâmina, que forma a maior parte do arco vertebral, mantendo contato com os processos supracitados.

Note, na figura a seguir, o corpo, situado anteriormente, os três processos de uma vértebra típica (espinhoso, transverso e articular), o pedículo e a lâmina.

Porém, algumas vértebras são morfologicamente distintas umas das outras, sendo denominadas vértebras atípicas.

[...] As vértebras são compostas essencialmente por tecido ósseo trabecular (esponjoso) e de osso compacto. Observe a figura a seguir e note a grande quantidade de osso esponjoso revestido por uma camada de osso compacto. Os corpos das vértebras podem ser importantes pontos de coleta de medula óssea vermelha, em especial, as lombares.

Fragkakis et al, 2018.

Note a grande quantidade de osso esponjoso revestido por uma camada de osso compacto:

A coluna vertebral

Assista ao vídeo a seguir e entenda os aspectos anatômicos da coluna vertebral.

Agora, iremos estudar as características das vértebras típicas e atípicas de cada região, e ao final, os aspectos da coluna vertebral como um todo.

Como já visto anteriormente, a coluna vertebral é composta por sete vértebras cervicais (C1-C7), doze vértebras torácicas (T1-T12), cinco vértebras lombares (L1-L5), cinco vértebras sacrais (fundidas em 1 osso, o sacro) (S1-S5) e de três a cinco vértebras coccígeas (fundidas em 1 osso, o cóccix) (Cc1-Cc5).

A seguir vamos nos aprofundar em cada uma delas.

Vértebras cervicais

Como dito anteriormente, são sete vértebras cervicais. De um modo geral, possuem um corpo vertebral pequeno. São marcadas pela presença de um forame em seus processos transversos e forame vertebral triangular. O processo espinhoso é curto e frequentemente bífido (dividido em dois) como demonstrado nas figuras a seguir.

Vértebras cervicais atípicas

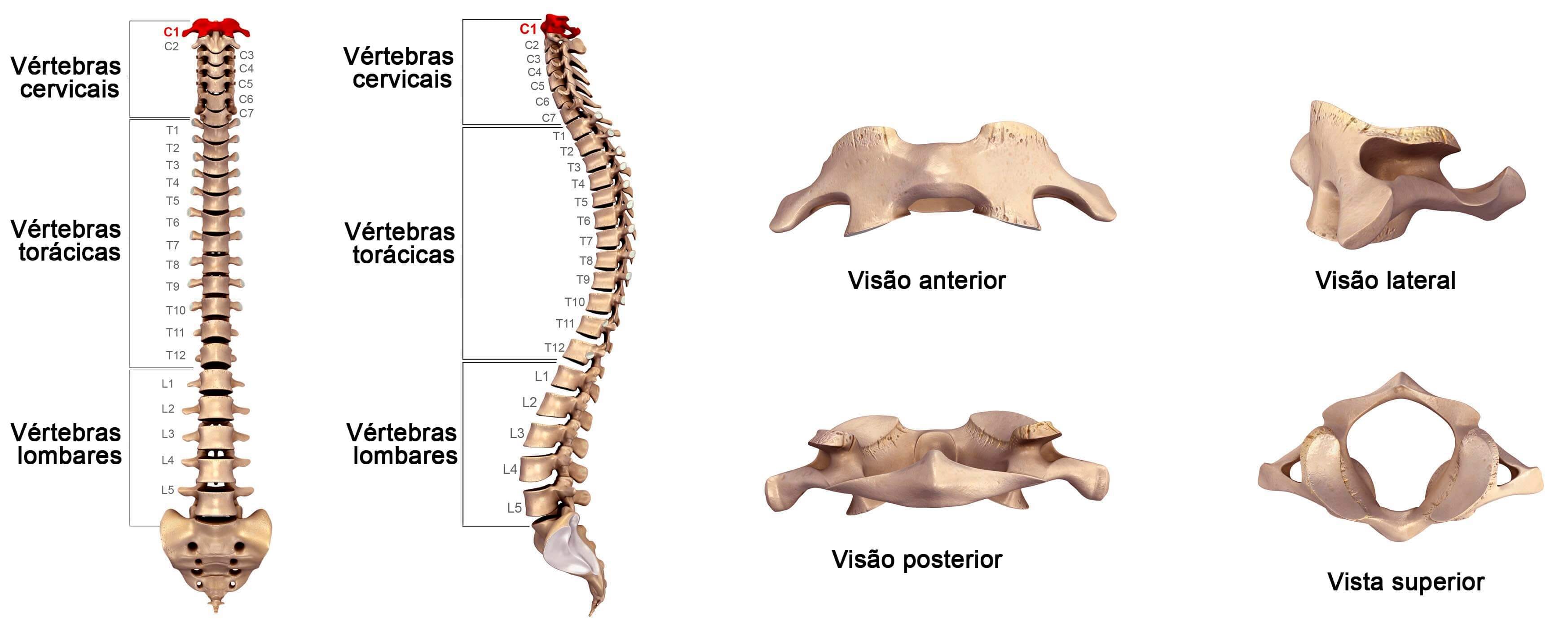

A seguir, vamos ver em detalhes as vértebras que fazem parte do que chamamos de vértebras cervicais atípicas. A primeira é denominada de C1 (ou atlas), a segunda é conhecida como C2 (ou áxis) e a sétima, que se chama C7.

Atlas (C1)

Esta vértebra é facilmente identificável por não possuir um corpo vertebral. É formada por duas massas laterais e dois arcos, um anterior e um posterior. Possui esse nome pelo fato de se articular aos côndilos occipitais do crânio, sustentando-o, assim como o titã da mitologia grega, Atlas, que sustentava o planeta Terra em seus ombros.

Na figura a seguir, veja todos os planos de visão da C1 e observe a ausência de corpo vertebral e facetas articulares para os côndilos occipitais.

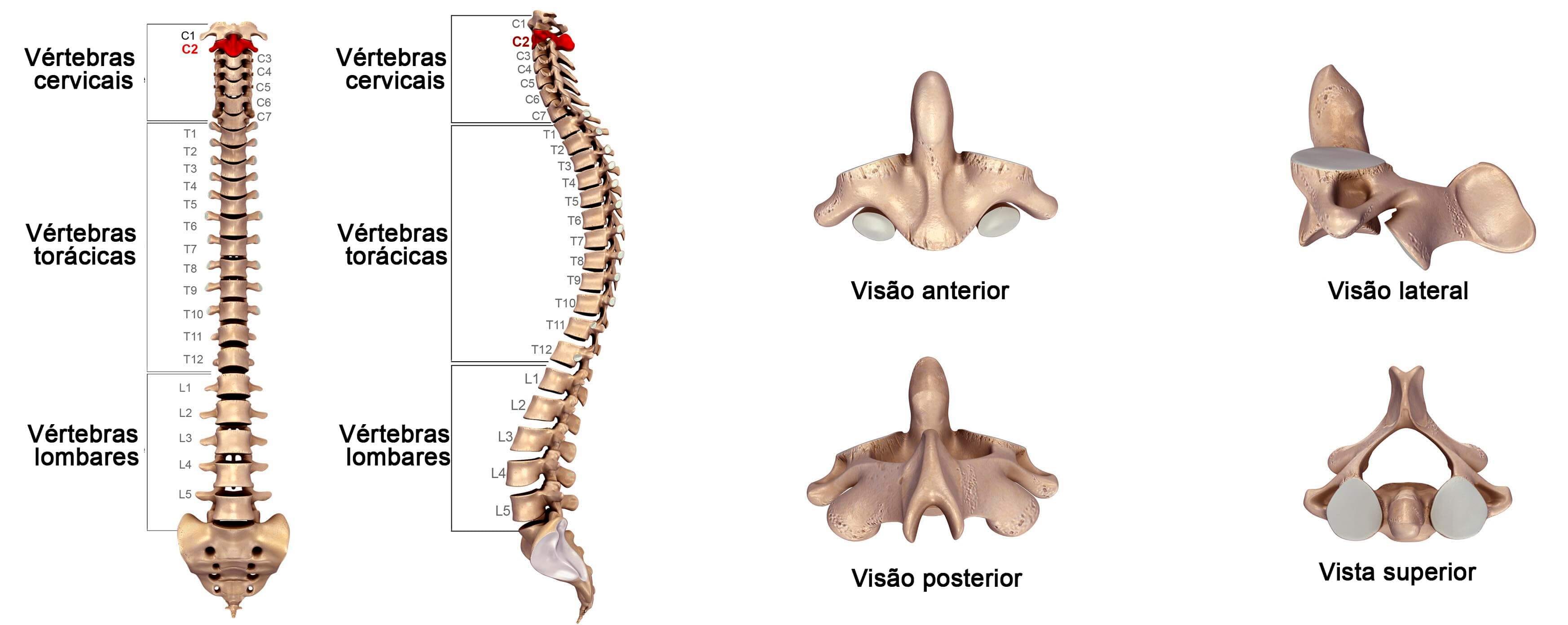

Áxis (C2)

Esta vértebra possui um processo característico, denominado de processo odontóide (ou dente do áxis). Áxis significa eixo. Por isso, essa vértebra é denominada dessa forma, pois permite a rotação da cabeça no sentido laterolateral.

Na imagem que segue, você poderá observar os planos de visão da C2.

Comentário

Na visualização superior da segunda vértebra cervical (áxis), observa-se o processo odontóide.

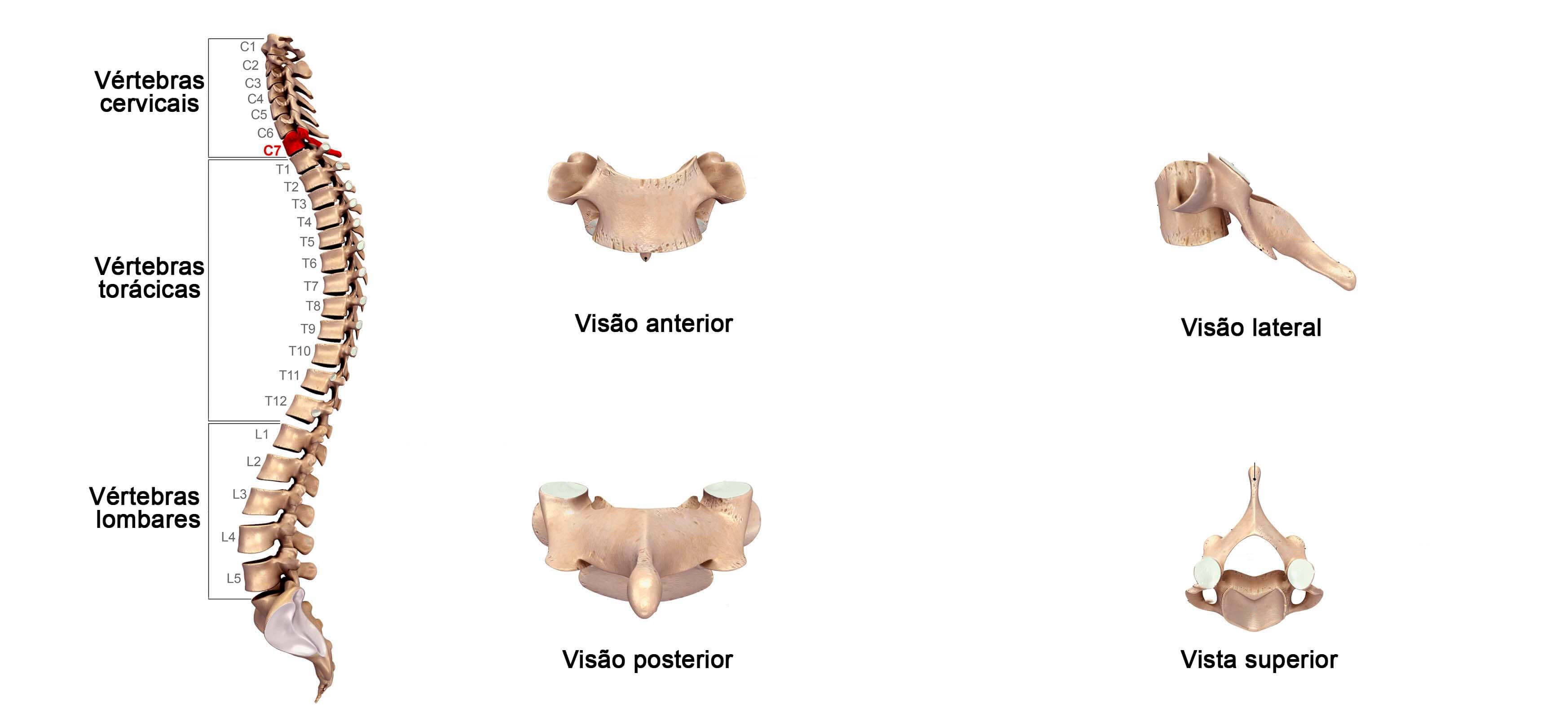

C7 (Sétima vertebra)

De acordo com Testut e Latarjet (1958), esta vértebra pode ser considerada atípica ou de “transição”, pois possui características semelhantes às vértebras da região torácica. Ainda, o processo espinhoso desta vértebra é bastante proeminente, visível e sentido ao toque quando a cabeça está fletida. Frequentemente, não possui forame transverso.

Atenção

Apesar de presente na imagem, o forame transverso com frequência está ausente uni ou bilateralmente.

[...] Vale notar que a sexta vértebra cervical possui um tubérculo anterior em seu processo transverso um pouco maior do que as demais. Esse acidente é denominado de tubérculo carótico (de Chassaignac) e a artéria carótida comum pode ser comprimida de encontro a ele.

Gardner et al, 1978.

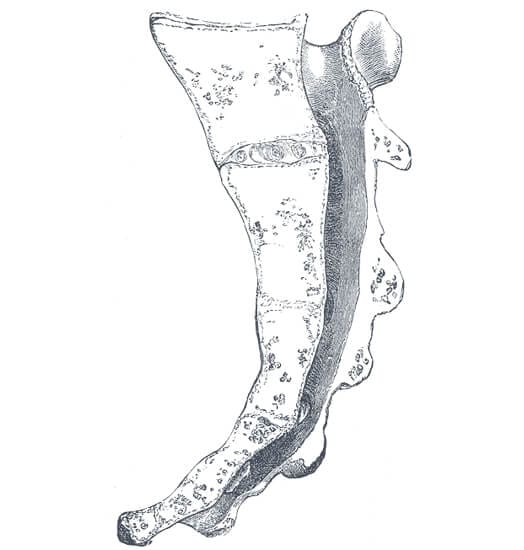

Vértebras torácicas

Em número de doze, as vértebras torácicas são as mais numerosas. Se diferenciam das demais, pois:

O processo espinhoso é pontiagudo e possui direção póstero-inferior.

Possuem facetas articulares para as doze costelas, situadas lateralmente no seu corpo vertebral.

Alguns autores consideram a primeira vértebra torácica atípica, pois é uma vértebra de transição, ou seja, com características semelhantes à uma vértebra cervical. A nona e a décima vértebras torácicas possuem somente uma única fóvea costal em cada lado. A décima primeira e décima segunda vértebras torácicas não possuem fóvea costal no processo transverso, pois não há articulação ali.

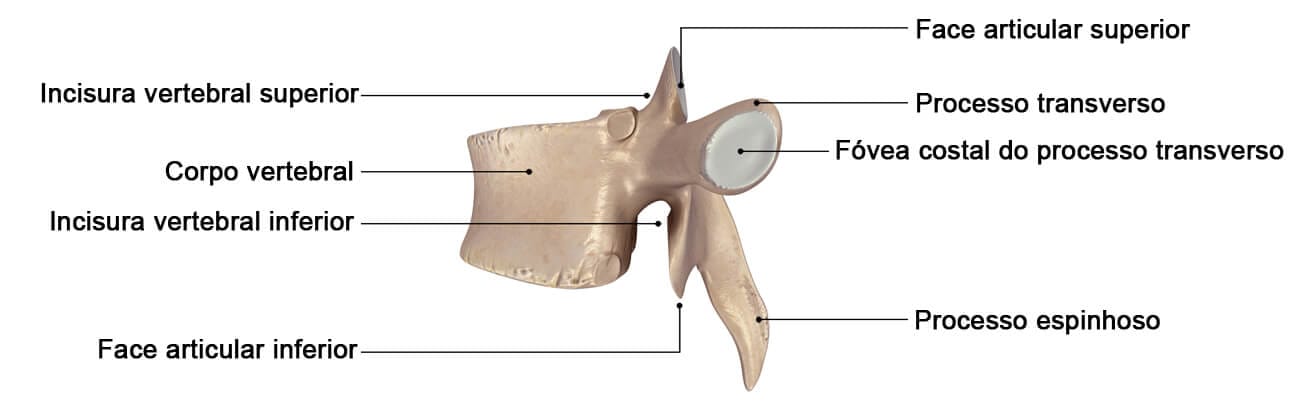

A seguir, vamos analisar a vista lateral e posterior de uma vértebra torácica:

Vértebras lombares

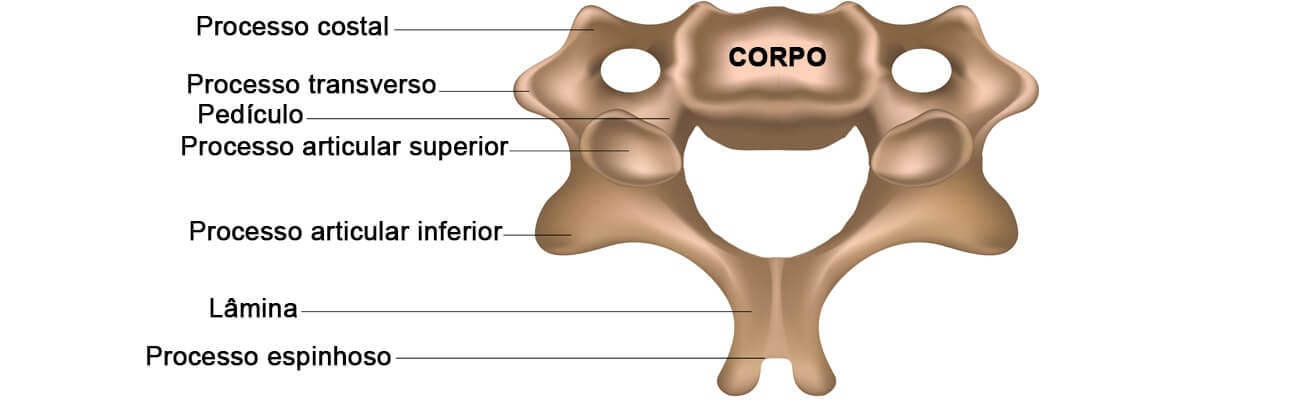

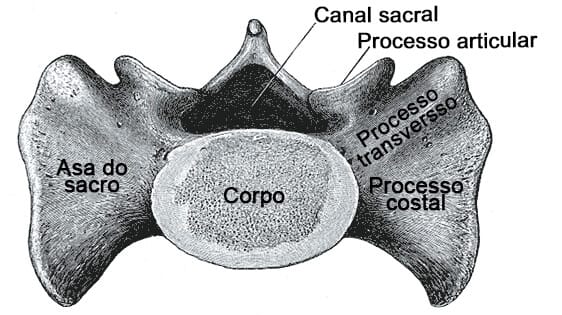

Ao todo são cinco vértebras lombares. São vértebras que possuem os maiores corpos vertebrais, portanto, facilmente distinguíveis das demais. Tipicamente, os seus processos transversos (ou costais) são longos e finos e seus processos espinhosos são quadriláteros e direcionados horizontalmente para trás.

Veja a seguir a vista lateral e a vista superior de uma vértebra lombar típica.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das características das vértebras típicas de acordo com cada região.

| Região | Processo transverso | Processo espinhoso | Forame vertebral |

|---|---|---|---|

| Cervical | Pequeno e possui a presença do forame transverso (dá passagem para a artéria vertebral) | Pequeno, frequentemente bífido | Triangular |

| Torácica | Possui faceta para articulação com o tubérculo de uma costela | Fino, pontiagudo e com direção póstero-inferior | Circular |

| Lombar | Finos e longos, com exceção de L5 | Quadrilátero, com direção reta | Triangular e largo |

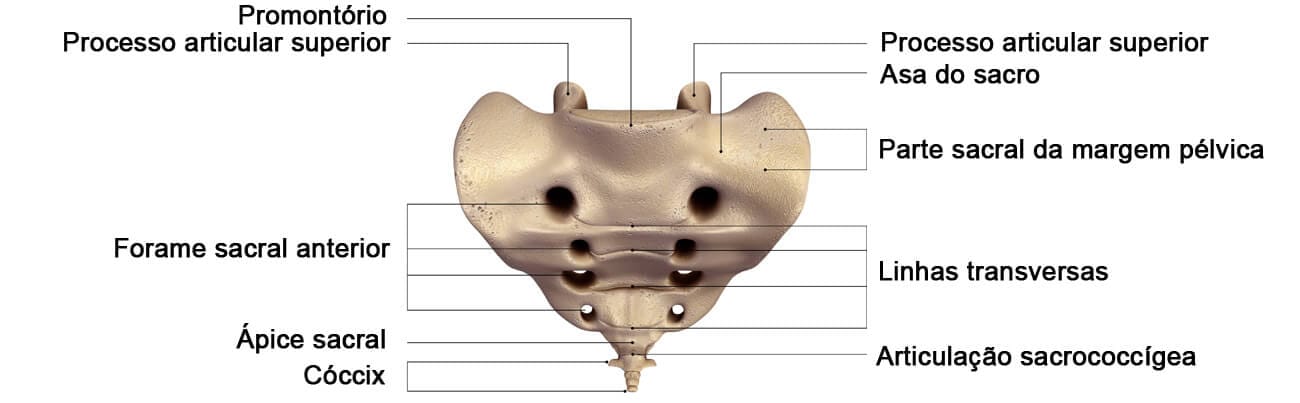

Sacro

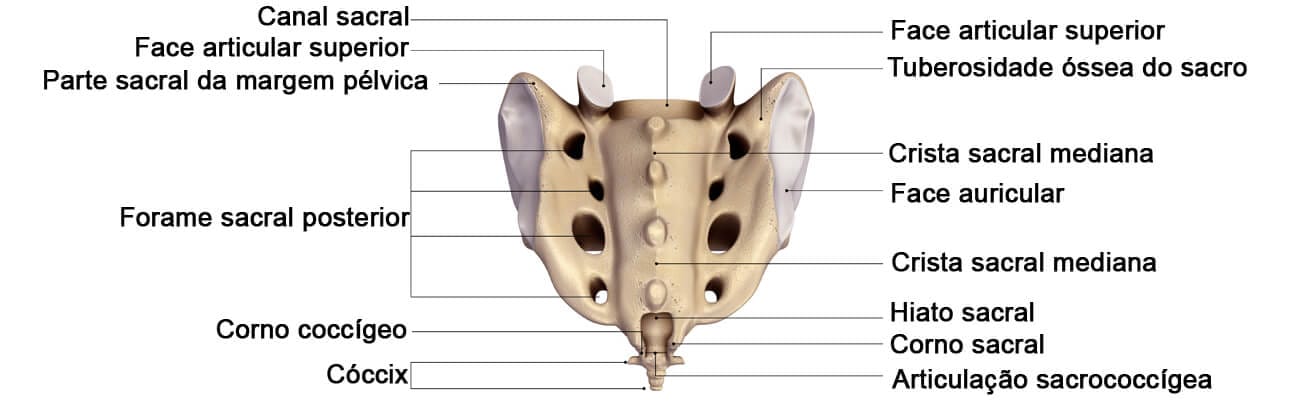

Essa peça óssea é formada pela fusão de cinco vértebras sacrais, marcadas por linhas transversais. Possui um formato triangular, no qual o ápice é voltado inferiormente. Possui duas faces, pélvica e posterior.

Veja a seguir:

A seguir, você poderá observar outros detalhes do sacro quando visto em outras posições.

Lateralmente, ele apresenta a asa sacral e a face auricular para se articular ao ílio. Possui também a tuberosidade sacral, que também faz parte dessa articulação.

Quando visto de cima, é possível observar as asas e os processos costais, assim como o fim do canal vertebral.

Ílio

Osso que juntamente aos ossos Ísquio e o Púbis formam o osso Ilíaco.

Como já visto anteriormente, o sacro possui quatro pares de forames em ambas as faces, que dão passagem aos ramos anteriores e posteriores dos nervos espinais sacrais.

Na figura, temos um corte sagital do sacro demonstrando o canal sacral.

Cóccix

É um osso formado pela fusão de três a cinco vértebras coccígeas. Essas vértebras não possuem arcos e, portanto, o cóccix não possui canal vertebral.

É um osso pequeno, situado ligeiramente acima do ânus, e é fraturado frequentemente quando um indivíduo cai sentado.

Observe a vista anterior do cóccix, com as inserções musculares.

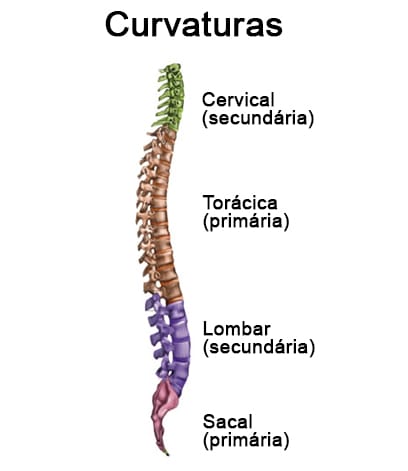

A coluna como um todo

Agora que compreendemos os elementos que constituem a coluna vertebral, podemos observar a coluna em sua totalidade. A coluna vertebral não é um pilar ósseo reto: ela possui quatro grandes curvaturas.

Essas curvaturas podem ser denominadas:

Curvatura primária

Presente já durante o desenvolvimento embrionário. Pode ser encontrada na região torácica e na região sacrococcígea. Podem ser chamadas de cifoses fisiológicas da coluna.

Curvatura secundária

Adquirida após o nascimento. Possui sua concavidade voltada para a região posterior e podem ser chamadas de lordoses fisiológicas da coluna.

[...] As curvas secundárias são encontradas nas regiões cervical e lombar, originadas a partir do momento em que o recém-nascido se torna capaz de erguer a própria cabeça com o pescoço e se sustentar com os próprios membros inferiores, respectivamente.

Hansen, 2014.

De acordo com Gardner (1978), a coluna vertebral possui um terceiro tipo de curvatura, situada no plano laterolateral, denominada de escoliose fisiológica da coluna. Esta escoliose fisiológica é uma inclinação ligeira com a concavidade voltada para o lado esquerdo, devido ao peso dos órgãos e vísceras da cavidade torácica e abdominal.

Observe a vista lateral e frontal da coluna e as quatro curvaturas ao longo de sua estrutura.

Saiba mais

A acentuação de qualquer uma dessas curvaturas é denominada como hipercifose, hiperlordose e hiperescoliose, respectivamente, porém, são popularmente chamadas sem o prefixo “hiper”.

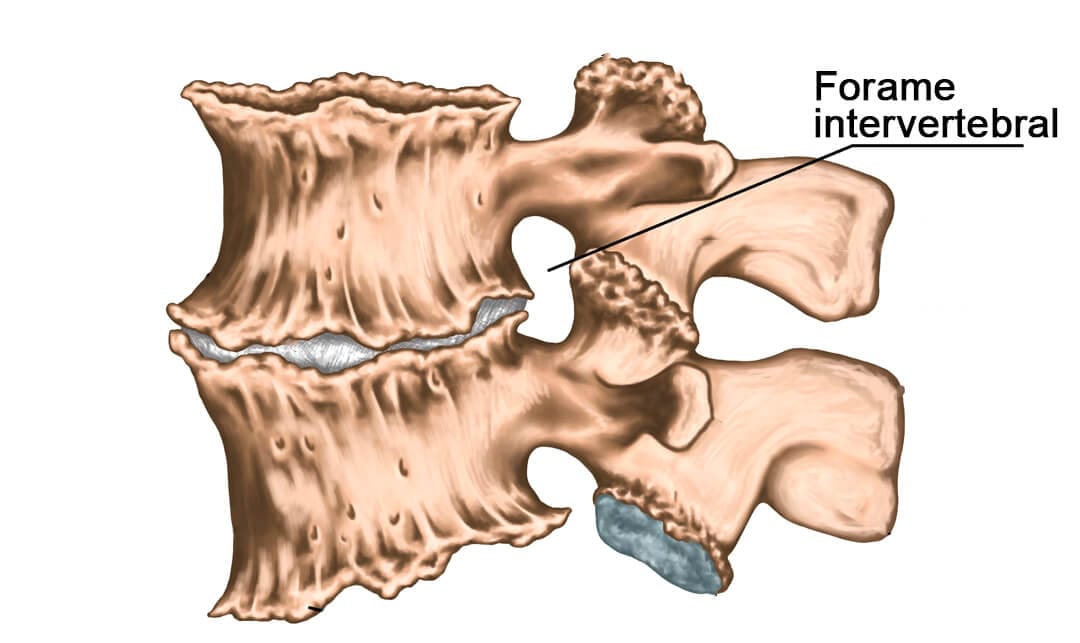

Outro aspecto importante da coluna vertebral pode ser observado quando ela é vista lateralmente: os forames intervertebrais (figura a seguir).

Esses forames dão passagem aos nervos espinais.

Quando há uma obstrução desses canais, como, por exemplo, devido a uma hérnia de disco, pode haver comprometimento nervoso e sintomas como dor e fraqueza muscular.

Níveis vertebrais

O conhecimento dos níveis vertebrais é de extrema importância para o exame físico e análise de cortes axiais nos exames de imagem. As vértebras servem como ponto de reparo anatômico para identificar estruturas na superficiais, órgãos no interior do tórax e abdome.

| NÍVEL VERTEBRAL | ESTRUTURA CORRESPONDENTE |

|---|---|

| CII - CIII | Mandíbula |

| CIII | Osso hioide |

| C IV – CV | Cartilagem tireoide |

| C VI | Cartilagem cricoide |

| C VII | Vértebra proeminente |

| T III | Espinha da escápula |

| T VII | Processo xifoide; ângulo inferior da escápula |

| Entre LIII e LIV | Umbigo |

| L I | Cone medular (extremidade da medula espinal) |

| L III | Bifurcação da aorta |

| L IV | Crista ilíaca |

Variações anatômicas e anomalias da coluna

O número de vértebras está sujeito a variação. As vértebras de transição podem adquirir todas as características das vértebras adjacentes. Esse fenômeno (sacralização da vertebra lombar) pode ser observado entre o sacro e a região lombar: com certa frequência, a última vértebra lombar (L5) pode estar fusionada ao sacro.

O processo inverso é denominado de lombarização sacral, o que modifica o número de vértebras de uma determinada região. Esse tipo de alteração também pode ser observado na região cervical, na qual o atlas (C1) pode estar fundido ao osso occipital, em um processo chamado de occipitalização do atlas.

NOTA CLÍNICA: Uma anomalia com importância clínica é a espinha bífida, caracterizado como a não fusão do arco vertebral de alguma vértebra, o que o torna incompleto (defeitos no fechamento do tubo neural). A espinha bífida é assintomática na maioria dos casos, sendo encontrada de forma acidental durante exames de imagem. Em casos graves, a espinha bífida envolve a presença de exteriorização do saco de meninges. Quando há presença de líquido cerebrospinal, dá-se o nome de meningocele, e, quando há presença de parte da medula espinal, dá-se o nome de mielomeningocele. A espinha bífida é frequentemente associada à deficiência de ácido fólico materna (MOORE et al, 2019).

NOTA CLÍNICA: De acordo com Gagnet (2018), a coluna pode ser afetada por osteofitose, manifestação da degeneração do disco intervertebral, caracterizada por uma expansão óssea do corpo vertebral, em forma de “bico de papagaio”.

Outra doença que pode afetar as vértebras é denominada de espondilolistese, que é um distúrbio onde há luxação de uma vértebra, ou seja, o encaixe entre duas vértebras não é perfeito, como numa coluna normal. Esse deslocamento ocorre no plano anteroposterior, visto que a vértebra luxada tende a deslizar anteriormente sobre a vértebra abaixo.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 2

Descrever a anatomia articular do dorso e os principais pontos de lesão

Articulações entre as vértebras da coluna vertebral

As vértebras que compõem a coluna vertebral possuem meios de união em diversas porções, que são:

• Articulações entre os corpos vertebrais.

• Articulações entre os arcos vertebrais.

• Articulações especiais entre o crânio e atlas e entre o atlas e áxis (craniovertebrais).

• Articulações entre as vértebras torácicas e as costelas (costovertebral).

• Articulações entre o sacro e o ílio (sacroilíaca).

Neste módulo, iremos estudar os elementos constituintes dessas articulações e seus elementos de reforço, sucessivamente.

Articulações entre os corpos vertebrais

Essas articulações são formadas por intermédio de discos intervertebrais, que fornecem uma fixação semirrígida entre as vértebras. Possuem a função de sustentação de peso e contribuem para a altura final de um indivíduo. São consideradas sínfises, um tipo de articulação cartilaginosa.

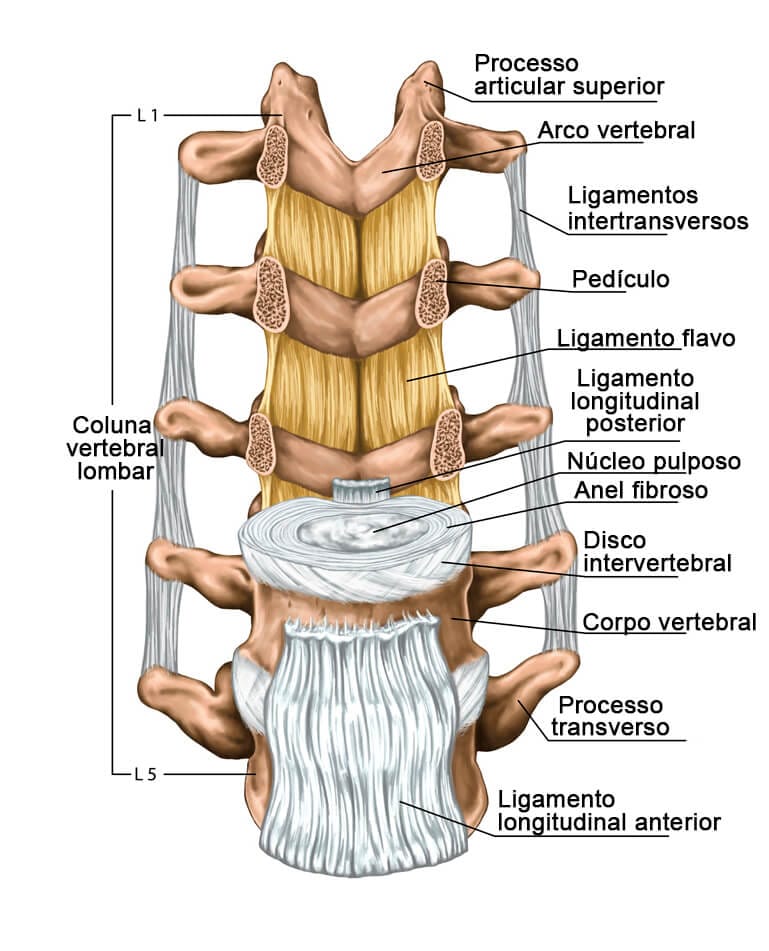

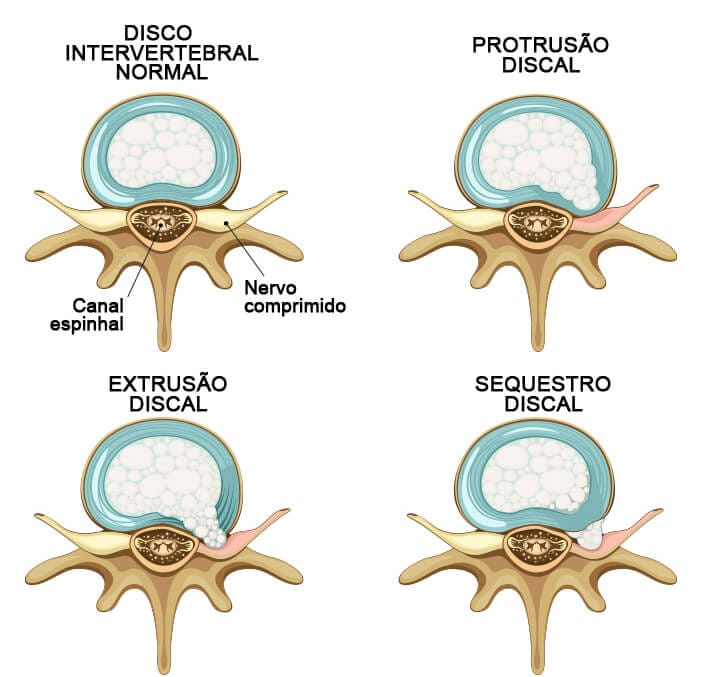

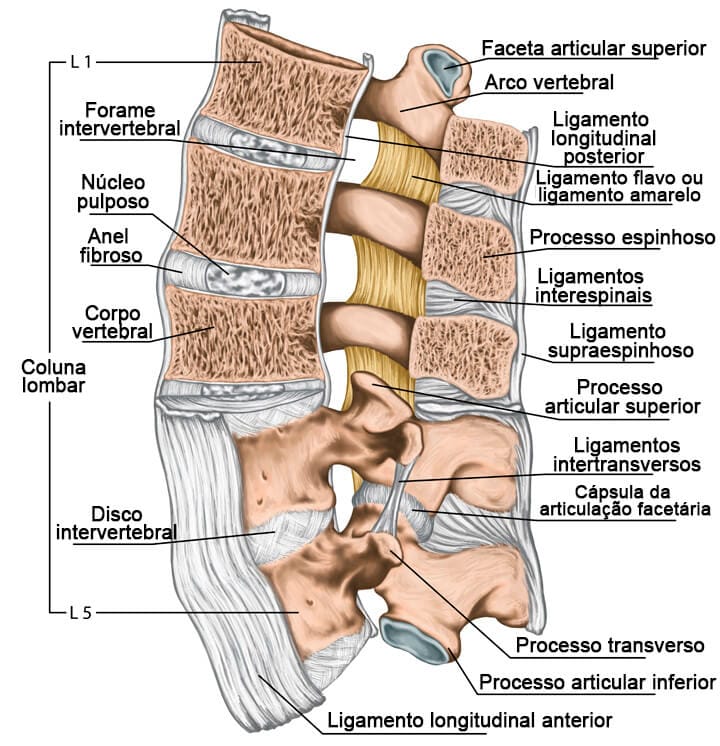

Os discos intervertebrais perfazem 25% da altura da coluna vertebral, são constituídos por um núcleo gelatinoso, composto de 80% água e mucopolissacarídeos e.g., proteoglicanos e glicosaminoglicanos - denominado de núcleo pulposo. A desidratação dos mucopolissacarídeos do núcleo pulposo causa um processo de degeneração do disco intervertebral.

Esse núcleo fica situado no centro do disco e circundado por anéis fibrosos concêntricos com fibras de tecido conjuntivo fibroso em direções contrárias no disco intervertebral, conferindo resistência que impede o extravasamento do núcleo pulposo. O disco intervertebral é fibrocartilaginoso. Não há presença de disco intervertebral entre C1 e C2. Na figura, você pode observar o anel fibroso e o núcleo pulposo, no centro do disco.

Estas articulações são reforçadas em toda a extensão da coluna por duas faixas fibrosas: os ligamentos longitudinais anterior e posterior.

Se estende desde o osso occipital (anteriormente ao forame magno) até a superfície pélvica do sacro, revestindo a superfície anterior dos corpos vertebrais.

Tem como função impedir a hiperextensão da coluna.

Se estende desde o sacro até o áxis (após o áxis, torna-se a membrana tectória). É pouco resistente, mas possui papel de limitar a hiperflexão da coluna. Esse ligamento reveste a superfície posterior dos corpos vertebrais e, portanto, situa-se dentro do canal vertebral.

Observe a figura. O ligamento longitudinal anterior, situado anteriormente aos corpos vertebrais. O ligamento longitudinal posterior pode ser visto após secção dos pedículos vertebrais. A membrana tectórica também pode ser identificada.

[...] Os discos intervertebrais estão sujeitos a lesões, em especial, as rupturas de anel fibroso: estas geram protrusão, extrusão e por vezes, sequestro do núcleo pulposo e caracterizam as hérnias de disco, das quais a maioria ocorre na região lombar.

Amin et al, 2017.

Na figura que segue, você pode ver os casos de protrusão, extrusão e sequestro do núcleo pulposo citados no trecho anterior.

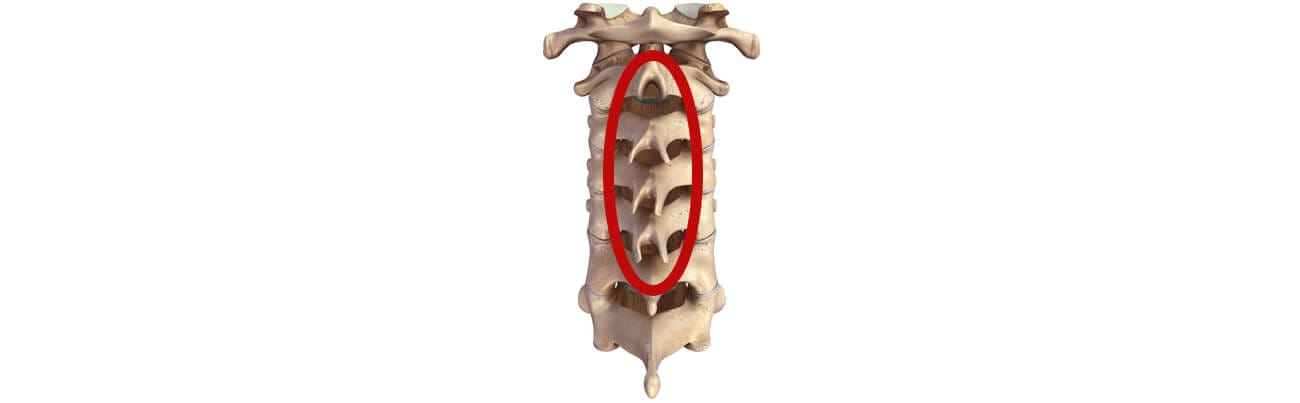

Articulações entre os arcos vertebrais (zigoapofisiais)

São articulações sinoviais do tipo plana. Pares (direita e esquerda) e situadas entre os processos (apófises) articulares superiores e inferiores das vértebras adjacentes.

Permitem movimentos de deslizamento e são mais frouxas ao nível das vértebras cervicais, o que explica a maior amplitude de movimento nessa região. A orientação muda de semicoronal (região cervical) para sagital (região lombar), permitindo/determinando o movimento daquele segmento.

O processo articular inferior é anterior e inferior (região cervical) e anterior e lateral (região lombar) ao processo articular superior. A inervação da articulação é feita pelos ramos posteriores de dois níveis de raízes de nervos espinais adjacentes.

Essas articulações são reforçadas por ligamentos que unem as lâminas (ligamento amarelo, que é perfurado durante uma punção lombar para coleta de líquido cerebrospinal), os processos transversos (ligamentos intertransversários) e processos espinhosos (ligamentos interespinais, supraespinal e nucal).

Observe a vista lateral após um corte sagital da coluna. Note os ligamentos longitudinais, o ligamento amarelo (flavum), ligamento interespinal, supraespinal e o próprio disco articular. A cápsula articular entre processos articulares pode ser observada, assim como o ligamento amarelo e o supraespinal.

NOTA CLÍNICA: Na região lombossacra, a articulação dos processos articulares pode falhar e levar à espondilolistese espondiolítica. Isso ocorre porque base do sacro – fisiologicamente – se apresenta inclinada anterior e inferiormente, formando um ângulo de 40°, chamado de ângulo sacro-horizontal com o indivíduo em posição ortostática. Dado o ângulo sacro-horizontal, a força resultante do peso corporal ou trauma cria uma força de cisalhamento anterior e uma força compressiva que atua no sacro (S1). Ocorrem também alterações hipertróficas na doença degenerativa que podem causar compressão da raiz do nervo espinal.

NOTA CLÍNICA: Nas radiografias da coluna lombar de projeção oblíqua direita/esquerda (3/4) se distingue com nitidez o clássico "sinal do cão escocês” (de Lachapèle), cujo focinho está constituído pelo processo transverso; o olho, é o pedículo visto obliquamente; a orelha é a processo articular superior; a pata dianteira é o processo articular inferior; o rabo é a lâmina e o processo articular superior do lado oposto; a pata traseira é o processo articular inferior do lado oposto; e o corpo, a lâmina do lado dos ¾. Um ponto importante a considerar é que o pescoço representa exatamente o istmo vertebral: quando o istmo se rompe (fratura), o pescoço do cachorro é seccionado; isto permite diagnosticar a espondilólise e procurar o espondilolistese (deslizamento) de L5 apreciável numa radiografia de perfil.

(GUILLEM et al, 2013; SUAREZ; HERNANDEZ, 2013).

Vamos seguir nosso estudo sobre as articulações?

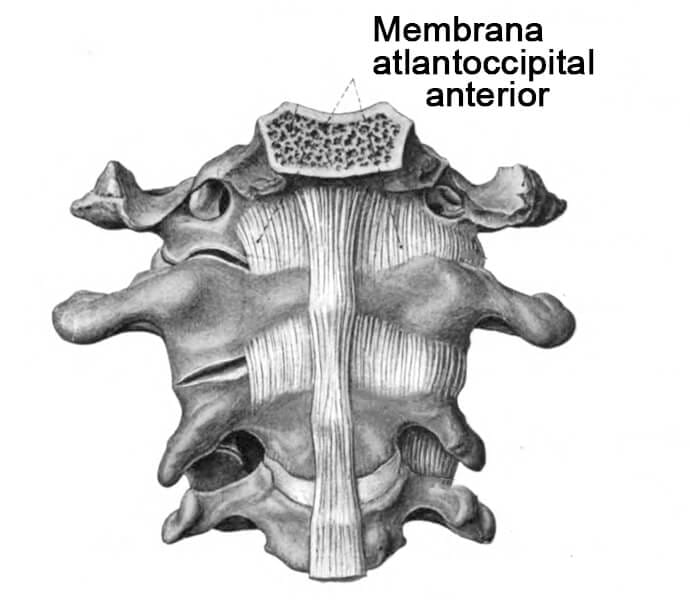

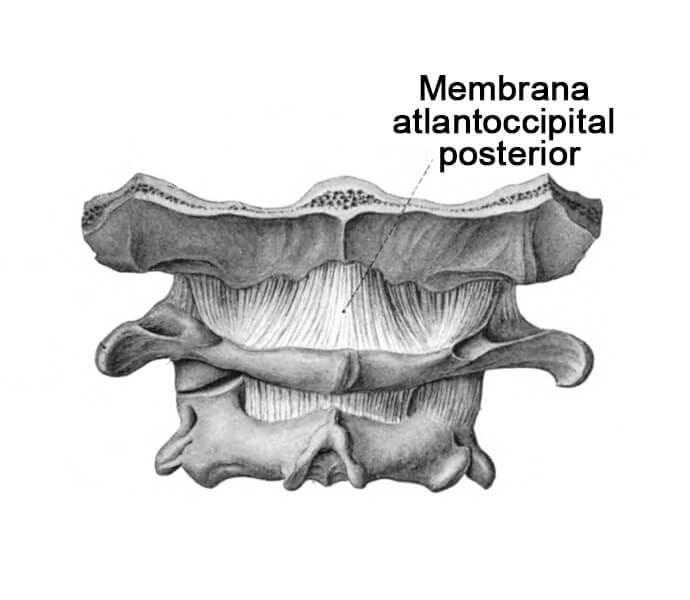

Articulação craniovertebral

Aqui ressaltamos a presença de duas articulações distintas, as articulações entre o osso occipital e o atlas (C1): articulações atlantoccipitais; e as articulações entre o atlas (C1) e o áxis (C2), denominadas de articulações atlantoaxiais.

Articulações atlantoccipitais

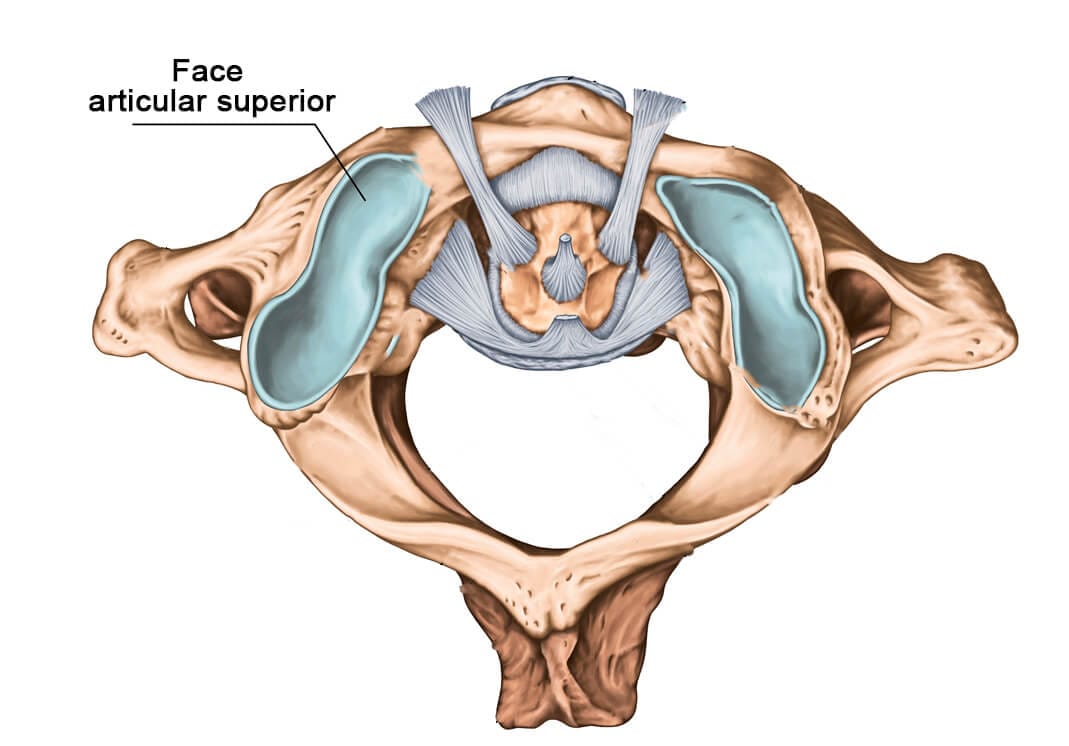

São formadas através da articulação entre as faces articulares superiores das massas laterais do atlas e os côndilos occipitais. São articulações sinoviais do tipo elipsoide com cápsulas articulares finas. Note as faces articulares para os côndilos occipitais.

Essas articulações permitem movimento da cabeça no sentido anteroposterior (flexão e extensão), em sinal de aprovação (gesticular “sim”), por exemplo, assim como permitem também a inclinação lateral da cabeça.

As articulações atlantoccipitais são reforçadas e limitadas por duas membranas, a membrana atlantoccipital anterior e a membrana atlantoccipital posterior, que se estendem, respectivamente, dos arcos anterior e posterior do atlas às margens anterior e posterior do forame magno. A membrana atlantoccipital anterior é contínua com o ligamento longitudinal anterior, visto anteriormente.

Articulações atlantoaxiais

São em número de três: duas articulações atlantoaxiais laterais e uma articulação atlantoaxial mediana.

Se dá através das faces articulares inferiores das massas laterais do atlas e os processos articulares superiores do áxis. São articulações sinoviais planas.

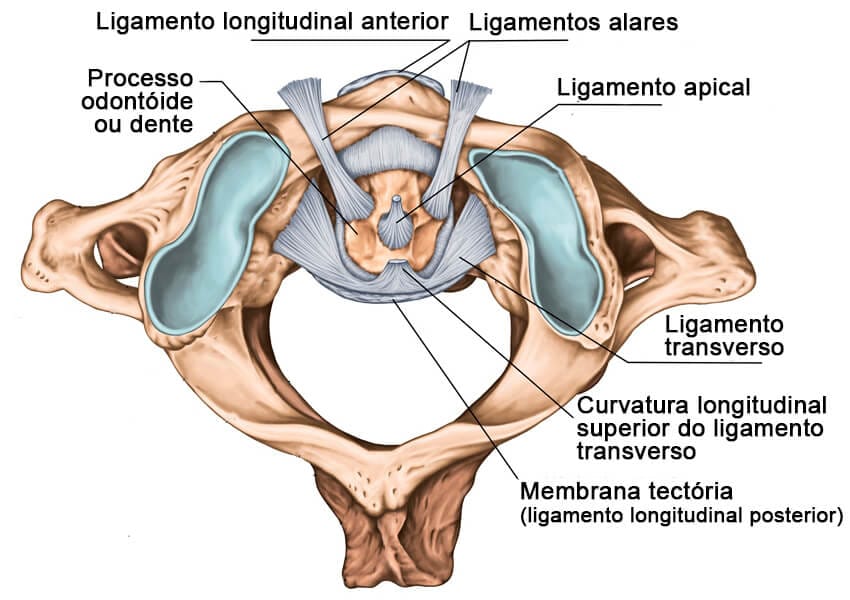

É dada pelo processo odontóide do áxis (ou dente do áxis) e uma faceta articular situada na superfície interna do arco anterior do atlas. É uma articulação sinovial trocoidea (veja na figura).

O movimento que as três articulações permitem é o de rotação lateral da cabeça, como no ato de gesticular o “não”. Durante esse movimento, o dente do áxis forma um eixo no qual o arco anterior do atlas desliza. Essa conformação tem um aspecto de anel graças ao ligamento transverso do atlas.

Existem alguns fascículos ligamentosos longitudinais que partem do ligamento transverso do atlas, seguem inferiormente em direção ao corpo do áxis e superiormente em direção ao osso occipital. Esses feixes, juntos ao ligamento transverso do atlas, constituem o ligamento cruciforme (em forma de cruz).

Essas articulações são reforçadas pelos ligamentos alares, que se originam das faces laterais do dente do áxis até as bordas laterais do forame magno, com função de fixar o crânio e o atlas, assim como conter os movimentos realizados por estas articulações. Também há reforço da membrana tectória, continuação do ligamento longitudinal posterior ao passar pela articulação atlantoaxial mediana.

Veja na figura a seguir o processo odontóide do áxis se articulando com o atlas e o ligamento cruciforme do atlas, formado por fascículos longitudinais e o ligamento transverso do atlas. Os ligamentos alares também estão presentes na imagem.

[...] Em casos de rompimento de ligamento transverso do atlas, o dente do áxis fica solto, o que causa subluxação atlantoaxial. Na ausência de um ligamento funcional, a medula espinhal pode ser comprimida pelo dente e pelo arco posterior do atlas, causando quadriplegia – paralisia dos quatro membros.

Os ligamentos alares são fracos, e podem sofrer rupturas em situações de flexão e rotação traumática da cabeça. O rompimento desse ligamento pode resultar em aumento na amplitude de movimento no lado contralateral.

Moore et al., 2019.

Articulação costovertebral

É a articulação dada entre a costela e a coluna vertebral. É formada por dois tipos de articulações: as da cabeça da costela com o corpo vertebral e o disco intervertebral e as articulações costotransversas, entre o tubérculo da costela com o processo transverso da vértebra de mesmo número.

Articulação da cabeça das costelas

A cabeça de cada costela típica articula-se com hemifóveas ou fóveas costais de duas vértebras torácicas adjacentes, assim como o disco intervertebral situado entre elas.

Exemplo

A cabeça da quarta costela irá se articular com a parte superior do corpo da quinta vértebra torácica, da parte inferior do corpo da quarta vértebra torácica e o disco entre essas vértebras. As exceções a essa regra podem ser encontradas na primeira, décima primeira e décima segunda costelas.

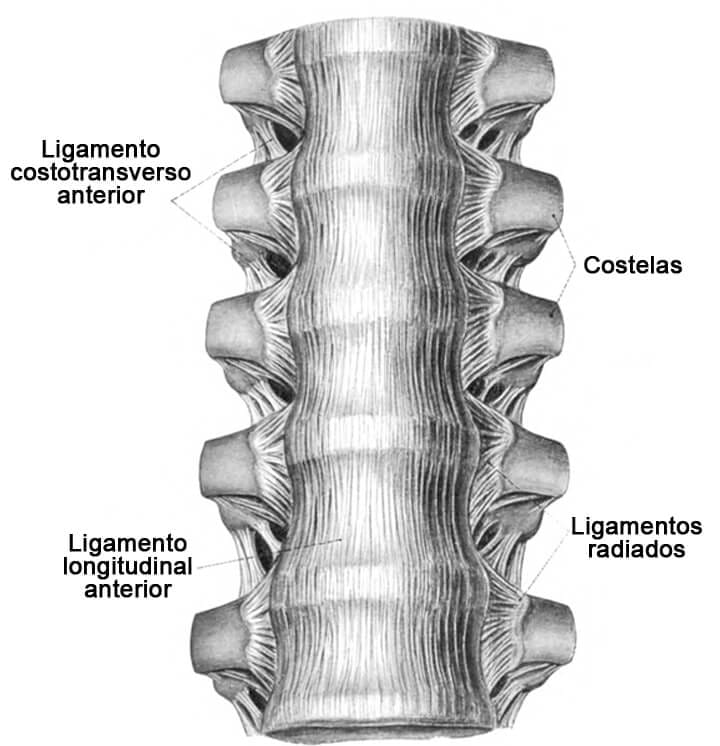

Essa articulação é sinovial do tipo plana, possui uma cavidade articular e um ligamento de reforço, o ligamento radiado da cabeça da costela e o ligamento intra-articular.

Observe a vista anterior da coluna vertebral e das costelas. A articulação da cabeça da costela está presente, com a cápsula articular. Os ligamentos radiados também podem ser observados.

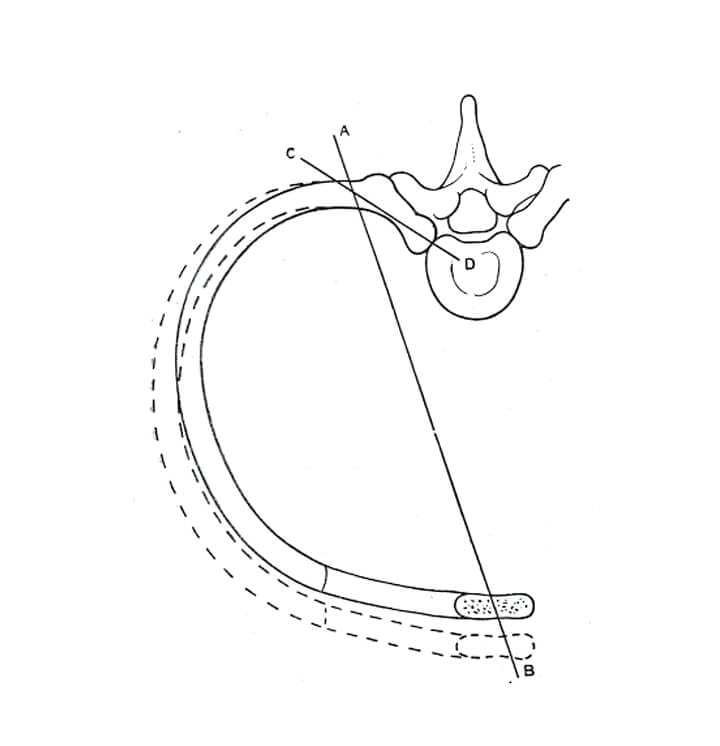

Articulação costotransversa

Nessa articulação, o tubérculo de uma costela típica se articula com a fóvea costal do processo transverso da vértebra de mesmo número. São articulações sinoviais do tipo plana e que possuem como reforço os ligamentos costotransverso lateral e superior, assim como o ligamento do colo da costela e ligamento do tubérculo da costela.

Essa articulação permite movimentos não só de deslizamento, mas também elevação e depressão das extremidades esternais das costelas no plano sagital e no plano transverso, resultando nos movimentos essenciais para a dinâmica respiratória.

Conheça esses movimentos a seguir.

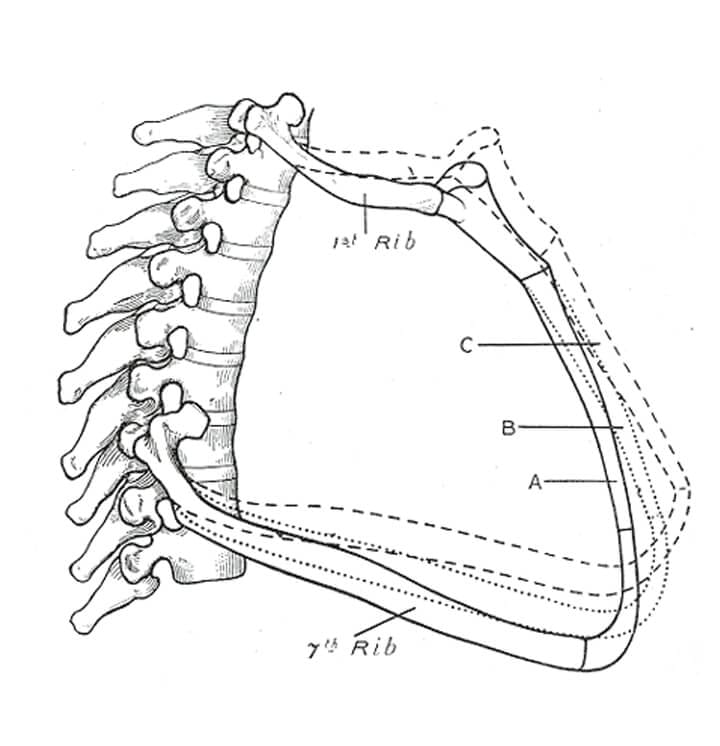

Movimento braço de bomba

É caracterizado pelo movimento no sentido craniocaudal do esterno. Na seta A, podemos observar a expiração normal, em B, a inspiração normal e, na seta C, a inspiração profunda.

Movimento alça de balde

É caracterizado pelo movimento de elevação da porção lateral das costelas, aumentando o diâmetro laterolateral da caixa torácica.

Saiba mais

As costelas flutuantes (décima primeira e décima segunda) carecem dessas articulações e ligamentos.

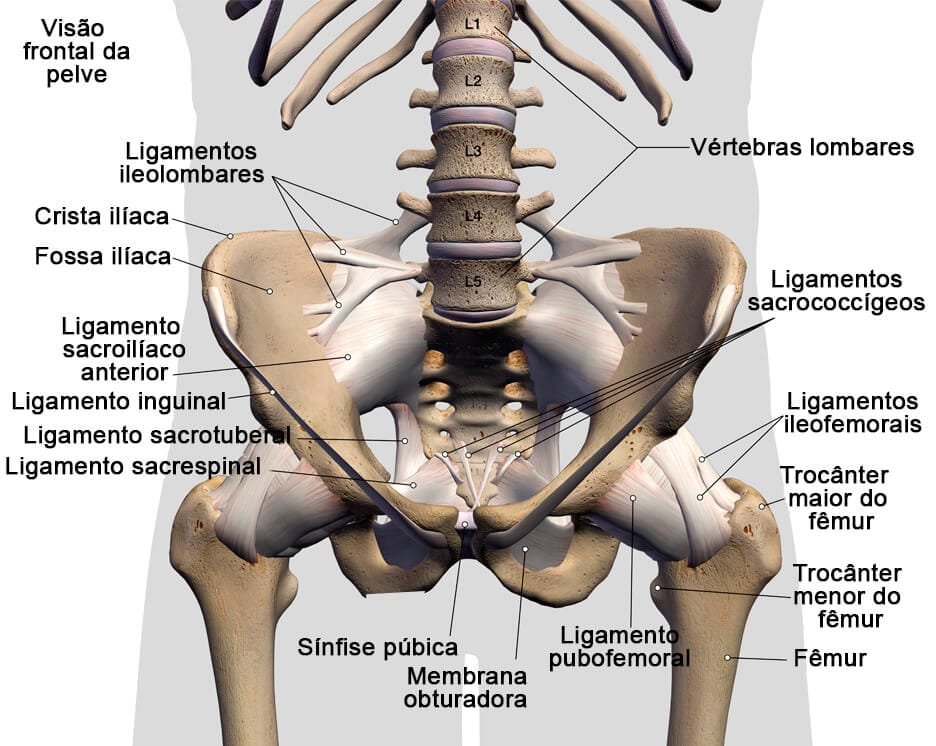

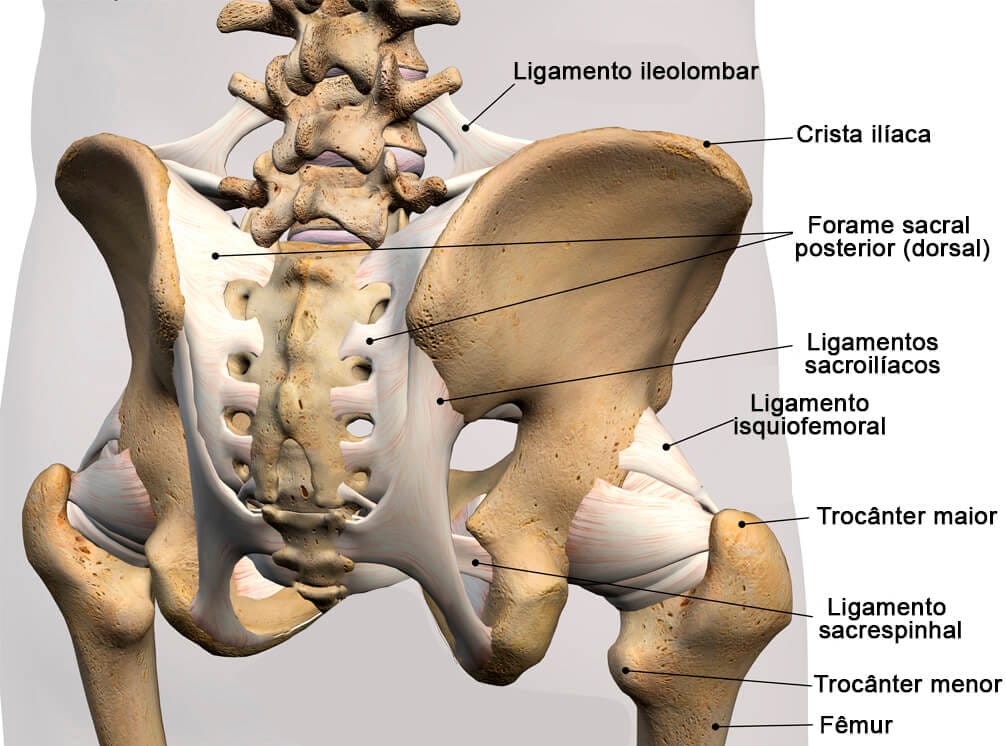

Articulação sacroilíaca e sacrococcígea

A articulação sacroilíaca é formada pela união entre as faces auriculares do sacro e do ílio. É uma articulação resistente que auxilia na sustentação e transmissão de peso para os membros inferiores (quando o indivíduo está de pé) e para o túber isquiático (quando o indivíduo está sentado). Há uma sindesmose entre as tuberosidades desses ossos.

Apesar de ser classificada como articulação sinovial, a mobilidade da articulação sacroilíaca é limitada. Essa articulação é reforçada por três ligamentos: sacroilíaco anterior, sacroilíaco interósseo e sacroilíaco posterior. De forma acessória, podemos citar o ligamento iliolombar.

Veja os ligamentos sacroilíaco anterior e iliolombar e os ligamentos sacroespinal e sacrotuberal.

O ligamento sacroilíaco posterior se une com fibras que vão da margem posterior do ílio e da base do cóccix e formam o ligamento sacrotuberal. Há de se destacar a presença do ligamento sacroespinal nessa região. Ambos os ligamentos formam, junto às incisuras isquiáticas maior e menor, os forames isquiáticos maior e menor, que permitem a passagem de estruturas da cavidade pélvica para o glúteo e vice-versa, como as artérias e nervos glúteos.

A articulação sacrococcígea é uma articulação classificada como cartilaginosa e possui um disco intervertebral. É reforçada por duas faixas ligamentosas: o ligamento sacrococcígeo anterior e o ligamento sacrococcígeo posterior, que atuam de forma similar aos ligamentos longitudinais anteriores e posteriores, respectivamente.

Observe a vista posterior do sacro e seus ligamentos. O ligamento sacroilíaco posterior pode ser observado também, junto aos ligamentos sacroespinal e sacrotuberal, que irão formar os forames isquiáticos maior e menor.

Notas clínicas

Assista ao vídeo e entenda de forma prática as notas clínicas citadas e o processo de formação da hérnia discal.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

MÓDULO 3

Identificar os componentes do sistema muscular do dorso

Musculatura do dorso

O dorso é responsável pela manutenção da postura e na conexão do tronco com os membros. Dessa maneira, o dorso é uma região rica em elementos musculares.

Sendo uma região ampla, que se estende desde o pescoço até o cóccix, a musculatura do dorso pode ser dividida de acordo com a região e profundidade em que um determinado músculo está situado.

Podemos dividir os músculos do dorso da seguinte forma:

• Músculos extrínsecos da região dorsal;

• Músculos espinotransversais, paravertebrais e transversoespinais (intrínsecos);

• Músculos suboccipitais.

Músculos extrínsecos da região dorsal

Essa região contém sete músculos dispostos em três camadas distintas. A fim de facilitar o estudo, iremos analisar separadamente os planos.

Plano superficial

Aqui, encontramos dois músculos conhecidos por sua vasta extensão, o músculo trapézio, situado superiormente, e o músculo latíssimo do dorso (ou músculo grande dorsal), situado inferiormente.

Músculo trapézio

É um músculo largo, com formato triangular, que ocupa o espaço entre o osso occipital e as últimas vértebras torácicas.

Se origina através da parte medial da linha nucal superior, da protuberância occipital externa e do ligamento nucal até o processo espinhoso da décima segunda vértebra torácica. O músculo trapézio se insere no acrômio, no terço lateral da clavícula e na espinha da escápula.

O trapézio é inervado pelo nervo acessório (fibras eferentes) e, de forma sensitiva, (aferente) pelos ramos ventrais de C3 e C4 e ramos posteriores dos nervos intercostais.

Esse músculo auxilia na elevação do ombro, além de ser capaz de aproximar o ombro medialmente e estender a cabeça. O trapézio auxilia na retração e fixação da escápula.

Músculo latíssimo do dorso

O músculo latíssimo do dorso (também conhecido como músculo grande dorsal) é, como o seu nome indica, amplo. Situa-se inferiormente ao músculo trapézio e ocupa a porção lombar da região dorsal. Veja na imagem.

Desse modo, o músculo latíssimo do dorso se origina através dos processos espinhosos das vértebras lombares, da aponeurose toracolombar, da borda externa da crista ilíaca e das faces laterais das quatro últimas costelas.

Esse músculo se estende até a região axilar, e, ao alcançar o músculo redondo maior, o latíssimo do dorso emite um tendão que torce sobre si mesmo de modo a se inserir no sulco intertubercular do úmero.

É inervado pelo nervo toracodorsal (eferente) e, de forma sensitiva, pelos ramos dos nervos intercostais mais inferiores e ramos dos nervos espinais lombares. É irrigado pela artéria toracodorsal, proveniente da artéria subescapular, que, por sua vez, surge da terceira porção da artéria axilar.

O músculo latíssimo do dorso tem como função realizar a rotação medial e adução do braço. Auxilia também na elevação do tronco e extensão do braço. Alguns autores acreditam que, devido às suas origens nas costelas inferiores, o músculo latíssimo do dorso pode ser considerado como músculo acessório da respiração.

O músculo grande dorsal pode originar fascículos acessórios, como a variação conhecida como arco axilar (de Langer). Esse fascículo surge da porção tendinosa do músculo latíssimo do dorso e vai de encontro ao músculo peitoral maior, podendo causar compressão da artéria axilar e dos nervos adjacentes.

Na região onde esses dois músculos (trapézio e latíssimo do dorso) estão situados (bilateralmente), podemos observar dois reparos anatômicos importantes clinicamente.

Primeiro reparo

Pode ser observado devido a uma diminuição da espessura da musculatura dorsal. É chamado de trígono da Ausculta e está situado entre margem lateral do músculo trapézio, margem superior do músculo latíssimo do dorso e a margem medial da escápula. Este trígono permite a ausculta de sons respiratórios com mais facilidade, com o auxílio de um estetoscópio.

Segundo reparo

Como já falado por Halperin (2018), o outro reparo anatômico é denominado de trígono lombar inferior (de Petit). É limitado inferiormente pela crista ilíaca e pelas margens do músculo latíssimo do dorso e músculo oblíquo esterno do abdome. O assoalho desse trígono é o músculo oblíquo interno do abdome. O trígono de Petit é local frequente de hérnias lombares.

[...] Na região toracolombar bilateral, outro reparo anatômico importante clinicamente é encontrado, o trígono lombar superior ou quadrilátero (de Grynfelt-Lesshaft). Situa-se entre margem inferior da 12ª costela, músculo serrátil posterior inferior, músculo oblíquo interno do abdome e músculo quadrado lombar. Nessa região pode ocorrer um defeito através da fáscia fibromuscular da musculatura abdominal posterior provocando aberturas no trígono lombar superior levando a hérnia de Grynfelt. Das hérnias lombares, a hérnia de Grynfelt é mais frequentemente observada que a hérnia de Petit. Elas podem ser de origem congênita (20%) ou adquirida (80%), sendo a última classificada como primária (espontânea) ou secundária (iatrogenia, trauma, entre outros).

Suarez & Hernandez, 2013.

Plano médio

Outros três músculos compõem o plano médio, como veremos a seguir.

Músculo romboide maior

O músculo romboide maior origina-se dos processos espinhosos de T2 a T5 e se insere na margem medial da escápula, inferiormente ao músculo romboide menor. É inervado pelo nervo dorsal da escápula e suprido por ramos da artéria cervical transversa.

O músculo romboide maior pode retrair ou puxar a escápula medialmente, além de ser capaz de rotacionar a porção lateral da escápula inferiormente.

Músculo romboide menor

Está situado acima do músculo romboide maior. Tem como origem o ligamento nucal e os processos espinhosos das vértebras C7 e T1. Fixa-se na margem medial da escápula. Possui a mesma inervação, o mesmo suprimento arterial e a mesma função do músculo romboide maior.

Músculo levantador da escápula

É um músculo fino que se origina do ângulo superior e na margem medial da escápula e se insere nos processos transversos das quatro primeiras vértebras cervicais. É, assim como os anteriores, coberto pelo músculo trapézio.

É inervado por ramos anteriores dos nervos espinais de C3 e C4, assim como o nervo dorsal da escápula. É suprido por ramos arteriais da artéria cervical transversa e cervical ascendente.

O músculo levantador da escápula eleva o osso homônimo e pode auxiliar na rotação lateral dele.

Plano profundo

Outros músculos compõem o plano profundo. São eles:

Músculo serrátil posterior superior

É um músculo fino, que surge da parte inferior do ligamento nucal e dos processos espinhosos de C7 até T3. Insere-se na margem superior da quarta até a sexta costela, tendo função de elevação delas. Este músculo é profundo aos músculos romboides e é inervado pelos ramos anteriores de nervos torácicos.

Músculo serrátil posterior inferior

Também é um músculo fino. Se origina dos processos espinhosos de T11 a L3 e insere-se na margem inferior da nona até a décima segunda costela. É um músculo situado profundamente ao latíssimo do dorso e possui função de depressão das costelas que se insere. É inervado por ramos anteriores de nervos torácicos.

Veja, na imagem que segue, a localização de ambos no dorso.

As características desses músculos estão resumidas na tabela a seguir:

| Músculo | Origem | Inserção | Ação | Inervação | Vascularização |

|---|---|---|---|---|---|

| Trapézio | Linha nucal superior, protuberância occipital externa, ligamento nucal e processos espinhosos de C7 a T12 | Terço lateral da clavícula, acrômio e espinha da escápula | Eleva o ombro, eleva retrai e roda a escápula; fibras mais inferiores deprimem a escápula | Nervo acessório e ramos dorsais de C3-C4 | Artéria cervical transversa, ramos da artéria occipital, artéria dorsal da escápula e ramos das artérias intercostais posteriores |

| Latíssimo do dorso | Processo espinhoso de T7 a L5, aponeurose toracolombar, crista ilíaca e as últimas três costelas | Sulco intertubercular do úmero | Estende, aduz e roda o úmero medialmente | Nervo toracodorsal | Artéria toracodorsal, ramos posteriores de artérias intercostais posteriores e ramos posteriores das artérias lombares |

| Levantador da escápula | Processos transversos de C1 a C4 | Ângulo superior da escápula | Eleva a escápula | Nervo dorsal da escápula e ramos de C3-C4 | Artéria dorsal da escápula e artéria cervical transversa |

| Romboide maior | Processo espinhoso de T2 a T5 | Borda medial da escápula | Retrai a escápula e fixa ela na parede torácica posterior | Nervo dorsal da escápula | Artéria dorsal da escápula e artéria cervical transversa |

| Romboide menor | Ligamento nucal e processo espinhoso de C7 a T1 | Borda medial da escápula | Mesma do romboide maior | Nervo dorsal da escápula | Ramos posteriores das artérias intercostais posteriores |

| Serrátil póstero-superior | Porção inferior do ligamento nucal, processo espinhoso de C7 a T3 | Margens superiores da segunda até a quarta ou quinta costela | Eleva as costelas | Ramos ventrais de T1-T4 | Ramos posteriores das artérias intercostais posteriores |

| Serrátil póstero-inferior | Processos espinhosos de T11 a L3 | Margens inferiores três ou quatro últimas costelas | Deprime as costelas | Ramos ventrais de T9-T12 |

Músculos espinotransversais, paravertebrais e transversoespinais (intrínsecos)

Além dos músculos mencionados anteriormente, outros músculos compõem o dorso, como veremos a seguir.

Músculos espinotransversais

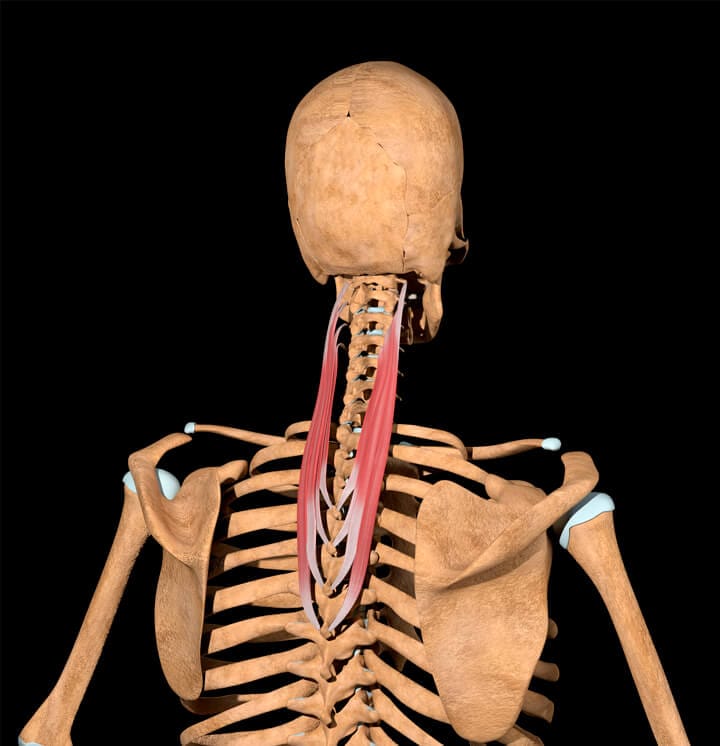

São o músculo esplênio da cabeça e o músculo esplênio do pescoço.

Vamos conhecê-los melhor:

É um músculo largo que se estende do ligamento nucal e dos processos espinhosos de C7 a T4 e se insere no processo mastoide e inferiormente ao terço lateral da linha nucal superior. Situa-se profundamente ao músculo trapézio, músculos romboides maior e menor e músculo levantador da escápula. É inervado pelos ramos posteriores dos nervos cervicais médios. Atuam nas seguintes ações: puxam a cabeça para trás e estendem o pescoço quando trabalham em conjunto. Isoladamente, o músculo esplênio da cabeça rotaciona lateralmente a cabeça.

Este músculo se origina dos processos espinhosos de T3 a T6 e se insere nos processos transversos de C1 a C3. Situa-se inferiormente ao músculo esplênio da cabeça. É inervado pelos ramos posteriores dos nervos cervicais inferiores. Em conjunto, o esplênio do pescoço estende o pescoço. Isoladamente, puxa e rotaciona lateralmente a cabeça.

Músculos paravertebrais

Formam uma grande massa muscular situada póstero-lateralmente à coluna vertebral.

Vamos conhecê-los em detalhes.

Músculo eretor da espinha

Compõe o maior grupo de músculos intrínsecos do dorso. Trata-se de uma massa muscular longitudinal que se estende do sacro até o crânio.

O eretor da espinha é formado por três colunas musculares, denominadas de iliocostal, longuíssimo e espinal, que se subdividem de acordo com a região da coluna em que estão situados (lombar, torácica e cervical).

Essa massa muscular surge de um tendão espesso que se fixa ao sacro, aos processos espinhosos das vértebras lombares e torácicas (inferiores) e à crista ilíaca.

O músculo eretor da espinha possui papel primordial na manutenção da postura, pois são extensores da coluna e da cabeça. Fortalecem o dorso e, unilateralmente, possuem capacidade de curvar a coluna vertebral para os lados.

Iremos estudá-los separadamente, de modo a facilitar a compreensão.

Forma a coluna lateral do eretor da espinha. O iliocostal lombar se insere nos ângulos das seis ou sete costelas inferiores. O iliocostal torácico se origina dos ângulos dessas costelas e se insere nos ângulos das seis costelas superiores e no processo transverso de C7. O iliocostal cervical nasce dos ângulos das costelas superiores e se insere nos processos transversos de C4 a C6.

Forma a coluna intermédia do eretor da espinha. O longuíssimo do tórax se mistura com o iliocostal lombar, se origina dos processos transversos das vértebras lombares e se insere nos processos transversos de todas as vértebras torácicas, assim como nos tubérculos das dez costelas mais inferiores. O longuíssimo do pescoço surge dos processos transversos das quatro vértebras torácicas mais altas e se insere nos processos transversos de C2 a C6. Já o longuíssimo da cabeça surge dos processos transversos das vértebras torácicas altas e dos processos articulares das quatro vértebras cervicais mais baixas e se insere no processo mastoide.

Compõe a coluna medial do eretor da espinha. O músculo espinal é o menor dos três. Frequentemente ausente na região cervical, o espinal torácico surge dos processos espinhosos de T10 e T11, se inserindo nos processos espinhosos de T1 a T8. O espinal do pescoço surge da porção inferior do ligamento nucal e dos processos espinhosos de C7 e T1, inserindo-se no processo espinhoso de C2 (Áxis). O espinal da cabeça se mistura com o semiespinal da cabeça e se insere nesse mesmo músculo, que veremos mais adiante.

Músculos transversoespinais

Estes músculos, quando se contraem bilateralmente, estendem a coluna vertebral, em uma ação semelhante ao do grupo eretor da espinha. Porém, quando apenas um lado dos músculos se contrai, eles puxam os processos espinhosos em direção aos processos transversos do mesmo lado, o que faz com que o tronco rode lateralmente.

Veja a seguir mais informações sobre cada um desses músculos.

Os músculos semiespinais são os mais superficiais dos músculos transversoespinais. Esses músculos começam na região torácica inferior e terminam, fixando-se ao crânio, cruzando entre quatro e seis vértebras de seu ponto de origem ao ponto de inserção. Os músculos semiespinais são encontrados na região torácica, cervical e no osso occipital.

• Músculo semiespinal torácico – surge do processo transverso de T6 a T10 e se insere nos processos espinhosos das últimas duas vértebras cervicais e primeiras quatro vértebras torácicas.

• Músculo semiespinal cervical – nasce dos processos transversos das cinco ou seis primeiras vértebras torácicas e se insere no processo espinhoso de C2 a C5.

• Músculo semiespinal da cabeça – nasce dos processos transversos de T1 a T6 e se insere na região medial entre as linhas nucais superior e inferior do osso occipital. Esse último possui uma ação única, pois se insere no crânio. Quando contrai bilateralmente, o semiespinal da cabeça puxa a cabeça para trás e, quando se contrai unilateralmente, além de puxá-la, gira a cabeça para o lado contraído.

Os multífidos podem ser encontrados profundamente aos semiespinais. Estão presentes em toda a extensão da coluna vertebral, mas são mais desenvolvidos na região lombar. Se originam no sacro, do próprio músculo eretor da espinha, dos processos mamilares das vértebras lombares, dos processos transversos das vértebras torácicas e dos processos articulares das quatro últimas vértebras cervicais, possuem inserção nas bases dos processos espinhosos de todas as vértebras (até o áxis).

É responsável pela estabilização da coluna, em especial a região lombar. Pode-se suspeitar em disfunção dos multífidos em casos de dor lombar crônica (Hebert et al, 2015; Shahidi et al, 2017).

São os músculos mais profundos do grupo transverso espinal. São músculos pequenos e que também estão presentes em toda a extensão da coluna vertebral, porém são mais desenvolvidos na região torácica. Surgem dos processos transversos das vértebras e se dirigem aos processos espinhosos da vértebra acima (rotadores curtos) ou duas vértebras acima (rotadores longos). Os rotadores são classificados de acordo com a região que estão presentes (rotadores lombares, torácicos e cervicais).

Veja as principais características dos músculos intrínsecos do dorso na tabela a seguir.

| Músculo | Origem | Inserção | Ação | Inervação | Vascularização |

|---|---|---|---|---|---|

| Esplênio da cabeça | Ligamento nucal, processo espinhoso de C7 a T3 | Processo mastoide e terço lateral da linha nucal superior | Extensão da cabeça, flexão lateral da cabeça e rotação da cabeça | Ramos posteriores dos nervos cervicais | Ramos da artéria cervical profunda e da artéria occipital |

| Esplênio do pescoço | Processo espinhoso de T3 a T6 | Processo transverso de C1 a C3 | Extensão do pescoço, flexão lateral do pescoço e rotação do pescoço | Ramos posteriores dos nervos cervicais | Ramos da artéria cervical profunda e da artéria occipital |

| Eretor da espinha | Face dorsal do sacro, crista ilíaca, processos espinhosos das vértebras lombares inferiores |

Iliocostal: ângulo das costelas inferiores e processos transversos das vértebras cervicais Longuíssimo: entre os tubérculos e ângulos das costelas, processos transversos de vértebras torácicas e cervicais, processo mastoide. Espinal: processos espinhosos das vértebras torácicas superiores e cervicais médias |

Estende e gira a coluna lateralmente, assim como a cabeça | Ramos posteriores dos nervos espinais em cada região | Ramos dorsais de artérias intercostais e lombares |

| Semiespinal | Processos transversos de C4-T12 | Processos espinhosos das vértebras cervical e torácica | Estende a cabeça, pescoço e tórax e rotaciona esses elementos para o lado oposto | Ramos posteriores dos nervos espinais em cada região | Ramos dorsais de artérias intercostais e lombares |

| Multífido | Sacro, ílio, processos transversos de T1-T12 e processos articulares de C4-C7 | Processos espinhosos das duas ou quatro vértebras acima. | Estabiliza a coluna durante movimentos localizados | Ramos posteriores dos nervos espinais em cada região | Ramos dorsais de artérias intercostais e lombares |

| Rotadores | Processos transversos das vértebras cervicais, torácicas e lombares | Lâminas e processos transversos ou espinhosos das vértebras superiores de 1 (curtos) a 2 (longos) segmentos | Estabiliza, estende e rotaciona a coluna | Ramos posteriores dos nervos espinais em cada região | Ramos dorsais de artérias intercostais e lombares |

Agora, iremos estudar três pequenos músculos situados no dorso, os levantadores das costelas, os interespinais e os intertransversos (segmentares). Todos são inervados por ramos posteriores dos nervos espinais e irrigados por ramos posteriores de artérias intercostais e lombares.

Músculos levantadores das costelas

Surgem dos processos transversos de vértebras C7 e T1 até T11. Possuem direção lateral oblíqua e se dirigem inferiormente para o tubérculo da costela abaixo. Quando contrai, eleva a costela.

Músculos interespinais e intertransversos

São músculos que estabilizam individualmente as vértebras durante os movimentos da coluna, o que permitem maior ação dos músculos mais largos, como o eretor da espinha.

Músculos interespinais

Surgem dos processos espinhosos de vértebras contíguas e lateralmente ao ligamento interespinal.

Músculos intertransversos

Surgem entre os processos transversos de vértebras adjacentes.

Músculos suboccipitais

São um pequeno grupo de músculos pares situados profundamente na região cervical. Conectam essa região à região occipital e movem a cabeça. Em essência, eles conectam o áxis ao atlas e ambas às vértebras ao osso occipital. Este grupo de músculo é inervado pelo ramo posterior do primeiro nervo cervical (nervo suboccipital) e irrigado por ramos da artéria occipital e da artéria vertebral.

Veja no quadro a seguir um resumo das características dos músculos suboccipitais.

| Músculo | Origem | Inserção | Ação | Inervação | Vascularização |

|---|---|---|---|---|---|

| Reto posterior maior da cabeça | Processo espinhoso de C2 (áxis) | Porção lateral da linha nucal inferior e inferiormente a esta | Extensão da cabeça e rotação lateral | Nervo suboccipital (ramo posterior de C1) | Ramos das artérias vertebral e occipital |

| Reto posterior menor da cabeça | Tubérculo posterior de C1 (Atlas) | Porção medial e inferior a linha nucal inferior | Extensão da cabeça | Nervo suboccipital (ramo posterior de C1) | Ramos das artérias vertebral e occipital |

| Oblíquo superior da cabeça | Processo transverso de C1 (atlas) | Osso occipital, entre as linhas nucais superior e inferior | Extensão da cabeça e flexão lateral da cabeça | Nervo suboccipital (ramo posterior de C1) | Ramos das artérias vertebral e occipital |

| Oblíquo inferior da cabeça | Processo espinhoso de C2 (áxis) | Processo transverso de C1 (Atlas) | Rotação da cabeça | Nervo suboccipital (ramo posterior de C1) | Ramos das artérias vertebral e occipital |

[...] Nessa região, há um espaço importante, denominado de trígono suboccipital. Esse trígono é limitado medialmente pelo músculo reto posterior maior da cabeça, lateralmente pelo oblíquo superior da cabeça e inferiormente pelo oblíquo inferior da cabeça. O conteúdo desse trígono é o próprio nervo suboccipital (ramo posterior do primeiro nervo cervical, C1), a artéria vertebral e veias associadas. É um bom ponto de reparo anatômico para cirurgias de base de crânio.

Rocca et al, 2017.

Músculos do dorso

No vídeo que você vai ver agora, poderá observar demonstrações dos músculos do dorso abordados no nosso conteúdo.

Verificando o aprendizado

ATENÇÃO!

Para desbloquear o próximo módulo, é necessário que você responda corretamente a uma das seguintes questões:

O conteúdo ainda não acabou.

Clique aqui e retorne para saber como desbloquear.

Conclusão

Considerações Finais

Como foi observado, a região dorsal é importante para a manutenção da postura bípede e de locomoção. Estudamos a coluna vertebral e seus elementos constituintes, como as vértebras cervicais, torácicas, lombares, o sacro e o cóccix. Esses elementos são dispostos crânio-caudalmente e formam um eixo de sustentação para o corpo.

Estudamos também as articulações que fazem a união desses elementos ósseos, assim como suas particularidades.

Ao final, estudamos a organização muscular do dorso, que é bastante complexa sob o ponto de vista anatômico e funcional. Notamos que existem diversos grupos musculares dispostos em camadas e que podem ser classificados de diversas formas. Vimos músculos grandes, como o latíssimo do dorso, vastos e grossos, como o eretor da espinha e suas porções constituintes e músculos delgados, finos, mas numerosos, como os multífidos, presentes em toda extensão da coluna.

Durante a abordagem de todos esses elementos, foram expostas correlações clínicas, que enriquecem e auxiliam na fixação do conteúdo estudado, além de dar aplicabilidade ao conhecimento anatômico.

Podcast

CONQUISTAS

Você atingiu os seguintes objetivos:

Reconheceu a arquitetura óssea do dorso

Identificou a anatomia articular do dorso e os principais pontos de lesão

Identificou os componentes do sistema muscular do dorso